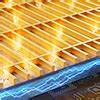

在医学诊断和环境监测领域,光学生物传感器因其高灵敏度和非侵入性的优势而备受关注。然而,传统的光学生物传感器通常依赖于外部光源激发,导致设备笨重且成本高昂,限制了其实时便携式应用的推广。近日,瑞士洛桑联邦理工学院(EPFL)工程师团队基于量子物理现象,成功打造出首个自发光生物传感器,使得传感器无需外部光源即可实现生物分子的高灵敏度检测,标志着纳米光子技术迈向新阶段。该创新技术由EPFL的Bionanophotonic Systems实验室带头研发,融合了金纳米线的超薄超构表面(metasurface)设计,利用电子非弹性隧穿过程产生光子,为生物传感器提供了全新的光源和探测机制。传统光学生物传感器通过把光波束聚焦到纳米尺度来检测蛋白质和氨基酸等分子,通过纳米光子结构“挤压”光波,但必须依靠体积庞大且昂贵的激光和光学设备。EPFL团队的突破在于,他们利用电子的波动性,使电子在通过极薄绝缘层时触发光子发射过程,这一量子隧穿机制不仅产生光,同时允许纳米结构感知空间内的生物分子变化。

该纳米结构由一层极薄的氧化铝绝缘层夹在金属层之间构成,电子穿越时将部分能量转移给表面等离激元(plasmon)集体激发,进而发射光子。团队特别设计排列金纳米线的超构表面,使其既提升了电子隧穿光发射的概率,又将发射的光波局限并集中于纳米尺度,有效提升传感器的检测灵敏度与选择性。实验结果表明,该自发光生物传感器能够检测到皮克克级别(即万亿分之一克)的氨基酸和聚合物,达到甚至超越当前最先进传感器的灵敏度。传感器对接触的分子变化十分敏感,光子发射强度和光谱特性会随之变化,从而实现实时、无标签的分子识别。该技术的另一大优势是紧凑集成与高可扩展性,传感器的活性区仅需不到一平方毫米大小,为手持设备及快速诊断提供了可能。制造工艺兼容传统微纳米加工技术,有望实现低成本量产。

EPFL研究团队负责人Hatice Altug指出,量子隧穿过程虽然概率极低,但通过设计大面积均匀分布的超构表面,即可采集足够数量的光子,确保传感器的稳定高效工作。此外,团队与苏黎世联邦理工、ICFO(西班牙)及韩国延世大学合作,联合发表相关成果于《自然光子学》期刊中。自发光生物传感器的出现,打破了以往需外部光源驱动的光学检测瓶颈,使得便携式、快速且高灵敏度检测成为现实。未来,这项技术有望应用于临床快速诊断、个性化医疗方案以及环境污染物的高效监测。通过实时、精确且无标记的检测手段,医生可以迅速了解患者的生理状态和病理变化,实现精准医疗;环境科学家则能够有效监控水源和空气中的微量有害物质,保障环境安全。限制光源和探测系统尺寸一直是推动实验室研究成果转化为实际应用的关键阻碍,而EPFL团队的创新设计有效整合了光源和探测功能于同一芯片,大大提升了设备的便携性和成本效益。

自发光机制基于量子电子隧穿效应,是纳米光子学、量子物理与生物传感技术的深度融合,彰显跨学科科学研究的巨大潜力。随着技术进一步优化,未来或能实现多种生物分子的同时检测,增强传感器的通用性和实用价值,该技术还可衍生出更多基于量子效应的光电子器件,推动新兴量子传感器领域的发展。总之,EPFL科学家研发的首个自发光生物传感器不仅代表了纳米光子传感技术的突破,更为医疗健康和环境保护提供了全新工具。其紧凑、灵敏且无需外部光源的创新性设计,将极大促进生物检测设备的便携化和智能化,推动精准医疗和绿色科技迈入新时代。