随着计算机科学的发展,程序设计语言不断追求更高的表达力和更严格的资源管理能力。线性类型系统自引入以来,因其精准控制资源使用的特点在内存管理和并发计算中发挥了重要作用。而依赖类型体系则以类型依赖于值的能力实现了程序规范的形式化与验证。将这两种类型系统融合的线性依赖类型,成为近年来理论界和实践领域关注的焦点,代表着类型理论与程序设计语言研究的一大进展。线性依赖类型的核心优势在于它不仅能够限制资源的复制和丢弃,保证资源的唯一性和安全性,同时支持类型对值的依赖,实现更细粒度和更丰富的类型表达。传统的线性类型系统往往要求类型只能依赖于可复制的部分语言元素,以避免资源计数的复杂性,从而限制了依赖类型的力量。

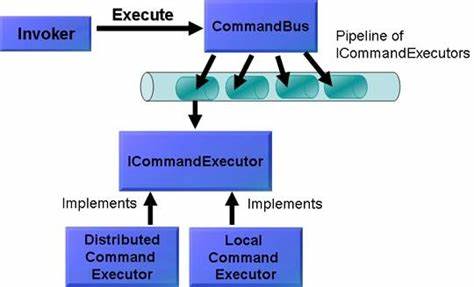

论文《I Got Plenty o’ Nuttin’》就在此基础上,提出了一种突破性的方法,将线性蕴含(lollipop)与依赖类型巧妙结合,实现了一种“依赖的线性蕴含”。这种类型形式允许类型表达式中以某种方式“纪念”输入数据的使用情况,实现类型对线性资源使用的跟踪与表达。举例来说,考虑将一个普通列表转换为带有长度索引的向量。通过线性依赖类型,函数的类型能够明确表达输入列表的长度对输出向量类型的影响,尽管该转换是在原地完成的,既不复制列表,也不产生额外运行时资源。这种设计得益于资源注释系统,以一个不含否定元素的环(rig)作为资源计数模型,引入了零元素指示那些仅为“观测”存在、无需实际消耗的上下文信息。该创新允许类型系统无需运行时复制即可在类型级别管理资源信息,从而实现所谓的“plenty of nothing”,即大量零耗资源的存在,为依赖类型的构建提供支撑。

线性依赖类型的理论基础建立在对Girard的线性逻辑与Martin-Löf依赖类型理论的深入融合上。Girard的线性逻辑为控制资源提供了严谨的语义框架,而Martin-Löf类型理论则支持丰富的依赖性与形式化证明。两者结合不仅克服了各自的局限,也为形式化编程提供了更广阔空间。相关研究回顾显示,自2000年代以来,学界对线性与依赖类型交叉领域进行了诸多探索。Pfenning和Cervesato早期提出的线性逻辑框架,为后续线性依赖类型的发展奠定了基础。Shi和Xi在ATS中实现了线性类型支持,进一步推动了系统在实践中的应用。

Swamy等人将线性类型引入F*,Brady在Idris中引入了唯一性类型,在实际语言设计中体现了这条研究路径。此外,范畴语义学的最新进展,如Vákař的工作,通过对应笛卡尔子语言的依赖性定义,丰富了线性依赖类型的理论内涵。线性依赖类型在实际编程中的应用前景十分广阔。它不仅适合于需要精确资源控制的系统编程,如操作系统开发、嵌入式系统与并发计算,还能改进软件的安全性与验证性能。依赖类型让程序员能在类型层面表达数据结构的属性,如长度、状态或权限,而线性类型保障了这些数据的使用符合预期,防止资源泄漏或非法复用。例如,在安全关键系统中,线性依赖类型能够确保敏感资源只被严格管理和释放,合规使用。

而在性能敏感场景,依赖类型的精细约束同样优化了编译时检查,减少运行时开销。当前,线性依赖类型仍处于快速发展阶段,面临诸如类型推导复杂度、资源注释推广、类型系统的可用性与易理解性等挑战。然而其理论优势及在程序正确性和资源管理方面的潜力,吸引了大量研究者和工程师投入其中。未来,随着类型系统和编程语言设计的不断成熟,线性依赖类型有望成为现代编程范式的重要支柱。总结来看,线性依赖类型结合了资源敏感的线性逻辑与高度表达力的依赖类型,突破了传统类型系统的限制,实现了资源使用与数据属性的统一表达与管理。论文《I Got Plenty o’ Nuttin’》通过引入资源注释环及零元素机制,解决了依赖类型对线性资源的计数难题,为类型理论的发展开辟了新思路。

伴随着相关工具链与语言的逐步完善,线性依赖类型必将推动软件开发进入更加安全、高效和可验证的新阶段。探索其深层次理论及实践应用,助力构建未来更加智能和可靠的软件系统,正成为类型理论领域的重要研究方向和技术热点。