在中国广袤的沙漠地带,矗立着令人惊叹的巨大轮船遗迹,这一现象不仅令无数游客和历史爱好者瞠目结舌,也引发了学者们的深入探讨和研究。为何在广袤无垠的沙漠中会出现被称作“船只”的建筑结构?这些“船”并非真正的航行器,却承载着丰富的历史与文化内涵,勾勒出一段旷世奇观和时代变迁的壮丽画卷。中国沙漠中的这些“船”究竟来自何方?又为何出现于如今干旱无水的环境之中?本文将带您一起探索这段令人惊奇的历史谜题,揭晓背后的自然与人文奥秘。历史文明的印记是解开这段谜题的关键。早在数千年前,中国内陆地区气候更为湿润,水系纵横,湖泊河流比现今丰富得多。随着地质和气候的长期演变,曾经的水域逐渐干涸,形成了如今的沙漠景观。

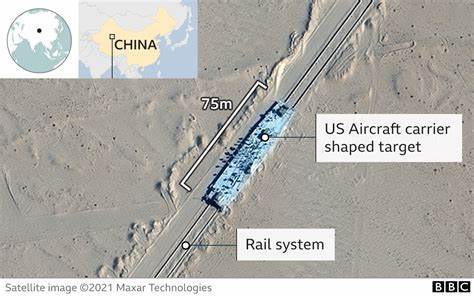

与此同时,依托水路交通的古代文明在这些水域繁荣发展,留下了大量与水文化紧密相关的遗迹。所谓在沙漠中的“船只”,实际上多为古代大型水利设施或宗教纪念建筑,有的造型酷似航船,反映了古人对水的依赖与崇敬。这些巨型结构在历史上的位置非常关键,往往关联着旧时重要的水路交通节点或港口位置,是文明发展与经济文化交流的见证。气候变迁是沙漠中出现船只造型建筑的另一重要原因。随着地质时期的更迭及全球气候系统的变化,中国北方特别是西部地区经历了显著的干旱化过程。曾经湖泊和河流密布的地区逐渐萎缩,水体消失,沙丘肆意蔓延。

古代那些适合船只航行的水域慢慢干涸,船只停靠的码头、航行的船只甚至整个港口逐渐被沙漠吞噬,形成了今日的场景。这一过程让考古学家能够从现存的遗迹中恢复出昔日繁华的水上贸易线索,进一步补充和丰富了中国古代地理和文明发展史。现代社会对中国沙漠中“船只遗迹”的关注主要集中在保护与利用方面。随着旅游业的蓬勃发展,这些神秘巨大的造船结构成为吸引游客的热点,同时也是文化遗产保护的重点对象。通过建立博物馆、开展遗址保护工程和开展学术研究,相关部门不仅有效保存了历史遗迹,也推动了地方经济发展。文化旅游融合的模式为当地社区带来了新的活力,帮助人们更好地理解古代文明和自然环境之间的密切关系。

审视这一现象还能引发人们对环境保护与可持续发展的深刻反思。沙漠“船只”犹如历史的定格影像,提醒着现代人自然环境的脆弱与变迁的不可逆性。如何在保护历史遗迹的同时,促进生态环境的恢复和可持续利用,成为摆在社会各界面前的重要课题。未来数十年,中国沙漠地区的水利工程、环境修复和文化遗产保护政策的有机结合,将可能带来更多惊喜,续写这段独特的历史传奇。通过对中国沙漠中船只遗迹的细致考察,我们不仅领略了古代文明的光辉,更加深了对地理环境、气候变化和人类活动相互作用的理解。这些“在沙漠中航行的巨船”,是历史深处的文化灯塔,指引着我们探寻过去与未来的桥梁。

它们跨越了千百年风沙,静静见证着文明的兴衰与自然的力量。未来随着更多科学研究的开展和文化保护的加强,这些独特的遗迹必将焕发出更加璀璨的光芒,成为连接过去与现代、中国与世界的重要文化纽带。