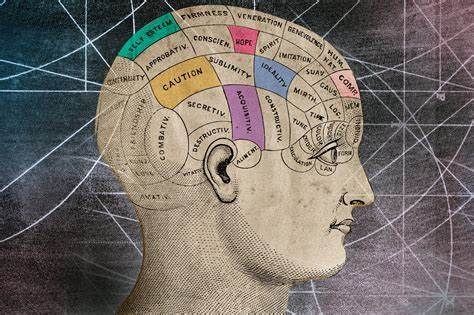

意识,作为人类认知和自我感知的核心,一直以来都是科学研究的难解之谜。尽管人类对大脑的了解日益加深,但意识为何产生、如何产生仍然存在巨大分歧。近年来,科学界两个主要意识理论的对决引发了广泛关注,也让我们对意识的本质有了新一层的思考。本文将介绍这两大理论的基本观点、它们之间的冲突以及最新实验对这场争论的影响。意识研究领域充斥着丰富的理论体系,类似于Adaptive Resonance Theory(自适应共振理论)和Dynamic Core Theory(动态核心理论)等,为理解大脑如何产生主观体验提供了不同思路。种种理论的提出,反映出科学家们对意识形成过程的多样性假设和富有创造力的探索。

科学家Oscar Ferrante指出,现有的意识理论数目繁多,这导致领域内出现重复的研究和理论碎片化现象。尽管新理论层出不穷,但却很少有尝试将这些观点融合或筛选出最有效的模型。另一方面,Lucia Melloni及其团队启动了一个为期七年的大型研究,试图打破意识研究中“各自为战”的局面。该项目的初衷是让支持不同理论的科学家共同设计实验,通过同一实验场景检验各自理论的预测效果,从而对争议提供更客观的判断。这场被称为“意识两大理论的较量”的实验聚焦于真实且可控的认知场景,便于观察大脑对外在刺激的处理,以及这些处理如何转化为有意识的体验。实验数据显示,参与者在接收到不同视觉符号、字母和物体的刺激时,大脑信息流动和活跃区域存在明显差异,这为验证理论提供了重要数据依据。

虽然部分批评者质疑实验设计是否充分排除偏见,认为其结论难以完全代表全部意识状态,甚至有观点将其中一理论贴上“伪科学”的标签,但不可否认的是,该研究为意识科学领域带来了宝贵的数据和新的讨论契机。科学界普遍认为,单一理论难以完全描述意识的复杂性,尤其是在考虑不同意识类型和多样的感知机制时。因此,如何整合多重理论优势,建立更加完整和精准的意识模型,是未来研究的关键方向。此次意识理论的“对打”也揭示了科学方法在面对复杂现象时的挑战。意识作为主观体验,其测量和验证往往依赖于间接指标和推断,缺乏直观且统一的实验标准。这就要求研究者必须设计更具创新性和严谨性的实验,兼顾多学科交叉,以推动意识科学的突破。

此外,意识研究不仅关乎哲学和神经科学的基本问题,也在人工智能发展、脑机接口、认知障碍诊断等领域拥有重要应用价值。对意识机制的深入理解,有望促进相关技术的进步,加速医疗和科技融合的创新。科学家们也认识到,意识现象涉及的尺度涵盖从神经元网络的微观活动到整合信息的宏观功能,需要在不同层次上开展系统研究。跨学科合作成为推动意识研究前行的动力,将神经科学、认知心理学、计算机科学以及哲学思想结合,构建更广阔的研究视角。展望未来,随着技术手段和理论模型的不断完善,人类对意识的认知将逐渐走出迷雾。这场关于两大意识理论的“较量”虽然在短期内难以分出决胜负,但却激励了科学界审视自身假设,推动知识体系不断更新。

每一场科学争论都是推动学科进步的契机,也是人类探索自我本质的必经之路。在这个过程中,开放思维和严谨态度同样重要,为揭示意识的秘密提供了坚实基础。总而言之,人类意识作为一项复杂且深邃的科学课题,正处于充满挑战与机遇的黄金阶段。两大理论的碰撞不仅反映了科学探索的多元样态,也显示出理解意识所需的系统性和创新性。未来继续努力整合理论、改善实验设计、拓展跨学科合作,将是破解意识之谜关键的路径。唯有如此,科学才能更接近于揭开意识这本“终极之书”,让我们深入理解自己存在的意义和本质。

。