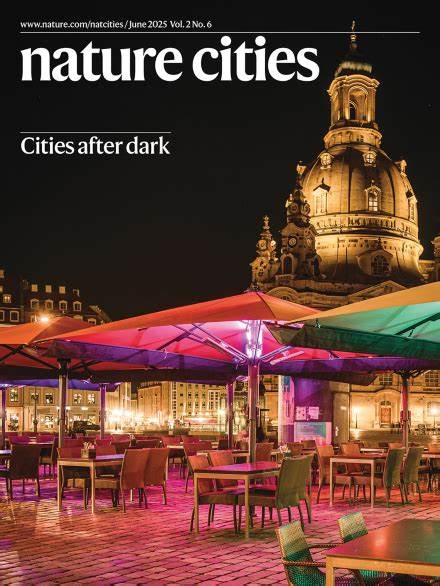

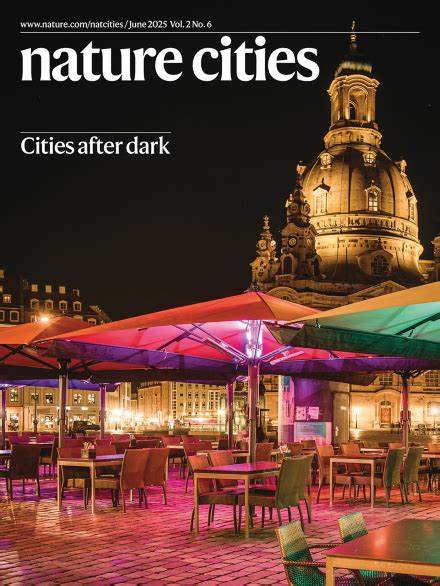

随着城市化的快速发展,夜晚的城市灯光逐渐成为人类生活不可或缺的一部分。然而,城市夜间灯光并非只是照明工具,它也带来了环境污染、生态干扰和能源浪费等一系列问题。了解城市光源的具体构成和分布,有助于制定科学的光环境管理策略,保护生态环境,提升城市生活质量。最近,德国的一个公民科学项目“夜光者(Nachtlichter)”通过大量志愿者的参与,采用手机应用程序系统化地记录和分类了22平方公里范围内超过23万盏光源,揭示出城市灯光的真实面貌与卫星图像的关系,为研究光污染开辟了新的道路。城市灯光的调查很难仅靠卫星遥感获得精确的成分信息,因为卫星图像通常分辨率不足,无法区分灯光类型和具体用途。传统城市照明政策长期聚焦于公共街道照明,认为街灯是灯光污染的主要来源。

事实却表明,在许多城市中,街灯仅占全部灯光排放中的少数部分,而广告灯光、商店橱窗灯光以及私人住宅窗口的灯光反而占据更大比例。夜光者项目的研究结果显示,在德国的城市中心,广告和美观用途的灯光数量超过了街道照明,这种现象强化了以往研究所得出的结论,即私营和商业领域的户外灯光对城市夜空的影响不可忽视。公民科学的优势在于能汇聚众多志愿者同时参与实地调查,以极高的空间分辨率和细节进行灯光资源的统计分类。从2021年秋季开始,超过250名志愿者在33个德国及邻近社区走访,利用自有的智能手机应用记录了光源种类。通过确保参与人员统一的在线培训和观察方法,项目有效降低了观测误差,保证数据的可靠性。调查将灯光分为18个类别,包括街灯、私人窗户、商业橱窗、广告牌、灯箱、装饰照明等,并采集了灯光亮度、颜色及灯罩等信息。

统计数据显示,尽管街灯较为统一且能调节遮光罩减少向天空散射,实际上只有不足一半的街灯实现了完全遮光,而大量的挂墙灯和泛光灯缺乏有效遮挡,形成了夜空的光污染热点。研究团队还统计了灯光随时间的变化,发现私人与商业用途的灯光在凌晨时分大量关闭,而街灯则保持持续点亮状态。但即便如此,街灯在夜间总光量中的比例依旧较低,约占灯光总量的15%至20%。此外,城市不同区域的灯光组成存在明显差异。市中心连续型城市用地内的广告灯及商业灯光密度明显较高,而郊区和小城镇则以私人住宅灯光和花园装饰灯为主。不同灯光种类对卫星辐射的贡献也不尽相同,广告牌灯光密度与卫星辐射的增长率成正相关,但街灯密度的增长速率相对较慢。

尽管目前尚难精确将每一种灯光的地面照度与其卫星辐射对应起来(由于灯光大小、亮度和遮挡因素复杂),公民科学调查已能大致将卫星数据换算为单位面积安装灯光数量,实现从宏观遥感数据到微观实体灯光的“翻译”。此项技术成果不仅有助于环境科学深刻理解光污染,还可直接服务于城市规划和照明政策制定,精准锁定高污染光源类型和区域,实现针对性管控。光污染不仅是视觉干扰问题,更已被证实对生物多样性和生态行为产生极大影响,例如吸引鸟类导致撞击死亡、改变动物夜间活动节律、影响植物生长周期等。人类健康方面,长期夜间光暴露也关联睡眠质量下降与生物钟紊乱。鉴于此,德国及其他国家近年来纷纷出台节能减排法规,限制户外灯光尤其是广告灯光的使用时间与亮度,旨在降低夜间能耗及光环境压力。德国夜光者项目观察期间,正逢某些灯光强制减量甚至关闭政策实施,从数据上看尚未显著反映效果,但为未来评估政策执行效果与优化提供了基础数据。

该研究强调,治愈城市光污染难点不在于更新街灯为LED那么简单,而是需要关注其他非公共领域的灯光使用习惯,包括商店、广告牌及住宅灯光的合理管控。引导商家与居民调整灯光启动时间和亮度,推广使用遮挡良好的灯具,安装运动感应灯具,防止不必要的持续照明,都是低投入高回报的改善方案。公民科学项目同时带动大众参与与意识提升,增强社区对光污染的共识,为政策落实创造社会基础。未来,该方法可适配其他国家及语言环境,结合高分辨率卫星遥感和城市形态数据,实现更精细化的夜间光环境监测与管理。不断积累的地面灯光普查数据也将助力学界进一步理解遥感数据中的夜间光变化,揭示经济社会活动、城市发展与光污染之间的复杂关系。通过深度挖掘并利用公民科学力量,城市夜晚灯光不再是难以触及的抽象观测,而是可量化可管理的具体问题,将推动城市光环境治理进入全新阶段。

城市夜间光污染是多源多因素叠加的结果,破解其成因需要多方协作与创新技术的助力。德国夜光者项目的成功为全球城市夜灯研究提供了宝贵范例,也向世界证明,借助公众智慧与现代数字工具,科学家的灯光观察之旅可以走得更远、更深、更全面。未来,我们期待更多城市加入公民科学行列,共同点亮可持续发展的夜空。