Java即时编译器(JIT)作为Java虚拟机中的关键组件,负责将字节码动态编译成高效的本地机器码,从而提升程序的执行性能。在垃圾回收(GC)管理机制中,GC屏障(garbage collection barriers)承担着通知垃圾收集器某些关键内存操作的任务,确保垃圾收集过程的准确与安全。关于Java JIT编译器中何时展开这些GC屏障的问题,是一个充满技术权衡与设计挑战的议题,本文将详细探讨其背后的原理和实践经验。首先,需要明确什么是GC屏障。GC屏障实际上是在内存访问操作前后插入的特定指令,用来向垃圾收集器汇报引用对象的变化,例如变量写入操作中旧值和新值的具体信息。这些屏障对于并发或增量垃圾收集器尤其重要,因为它们允许垃圾收集器在程序运行时准确跟踪对象的状态,避免错误回收。

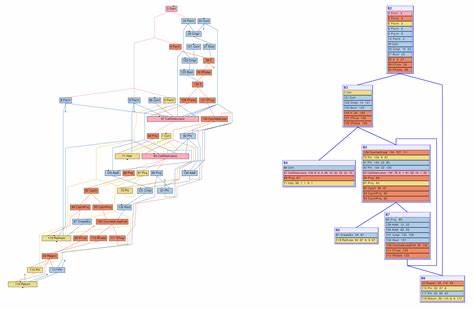

然而,屏障的引入也不可避免地增加了编译过程中的复杂度。关于屏障在JIT编译器中的展开时机,存在两种主要设计方法,分别被称为“早期屏障展开”和“晚期屏障展开”。早期屏障展开意味着在编译过程的早期阶段,编译器将屏障指令显式地转化为中间表示(IR)中的操作节点。通过在IR层面处理GC屏障,编译器的分析与优化工具能够对屏障进行深入的优化,有效减少冗余指令,提高最终生成代码的性能。这种方法符合编译器工程中的普遍理念,即越多的程序信息暴露给编译器,通常能带来更强的优化潜力。尽管如此,早期展开也带来了负面影响,尤其是在JDK的C2编译器处理G1垃圾收集器的书写屏障(write barrier)时表现明显。

G1的写屏障操作极其复杂,展开为超过100个IR操作,最终生成的汇编指令数量达到50条左右。由于写操作极为频繁,这直接导致了IR图的膨胀,进而加剧了编译时间的消耗。基准测试显示,这部分屏障操作占用了C2编译总时间的约20%,造成了不小的性能瓶颈。与此同时,另一种选择是晚期屏障展开,它将屏障相关的代码隐藏于编译器的中间阶段,只在最终生成机器码时将对应的屏障指令附加到相关的内存访问指令之前或之后。该方式极大简化了编译器的IR结构,降低了编译复杂度和编译时长。晚期展开的直接优势在于实现简单,使屏障的维护独立于编译优化逻辑,减少了编译器改动时的维护压力,也为GC屏障维护者降低了经验门槛。

对于多平台支持的编译器而言,虽然晚期展开要求每个平台实现一套对应的屏障代码,但JDK恰好已具备完善的平台相关G1屏障实现,能在一定程度上重用资源,缓解了平台适配的工作量。面对性能层面的疑虑,普遍担忧晚期展开损失了IR级分析和优化的机会,可能产生更低效的机器码,但经过实测,C2从早期展开切换至晚期展开后,并未观测到显著的性能下降。G1写屏障的优化空间有限,现代CPU的指令流水线和分支预测机制也弥补了潜在的效率缺口。综合来看,GC屏障在JIT编译器中的最佳展开时机并非一成不变,而是受编译效率、代码质量维护以及平台兼容性等多方面因素影响。在G1及C2的具体应用场景中,晚期屏障展开作为一种折衷解决方案,兼顾了编译速度和运行性能,成为实际工程中的合理选择。而对于其他需要更复杂屏障机制的GC策略,或者对极端性能优化有强烈需求的环境,早期展开仍具备其独特价值。

实践中,编译器设计者需要根据垃圾回收器的特性、目标硬件平台以及开发维护资源,灵活调整这种屏障展开的策略。展望未来,随着JIT编译技术和垃圾回收算法的演进,屏障展开的设计理念或将发生变化。例如,可以引入动态屏障生成技术,依据执行环境和运行时反馈决定具体屏障展开时机,从而实现更智能的性能优化。此外,提高编译器模块化和复用性,减少平台特定代码冗余,也将帮助缓解晚期展开维护成本。总结而言,Java JIT编译器何时展开GC屏障,是一门融合了系统架构、编译原理与垃圾回收技术的综合艺术。权衡早期展开带来的高优化潜力与晚期展开带来的简洁高效,是编译器工程实践中的重要课题。

合理选择并灵活调整策略,不仅能提升整体的编译速度和运行性能,也能降低编码与维护难度,为Java应用程序的高效执行提供坚实保障。