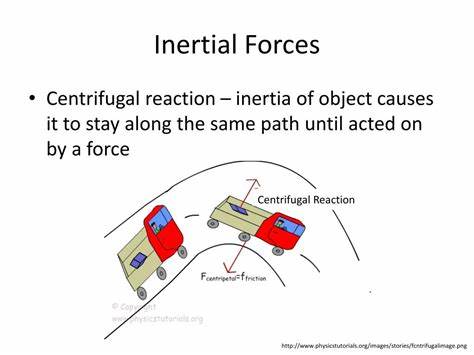

在宇宙的浩瀚空间中,天体系统的动力学演变往往围绕某一质量占优的中心体展开,比如恒星作为行星系统和吸积盘的中心。为了简化对这些系统的研究,科学家通常将中心体固定于参考系的原点,但这种选择会引入一种称为惯性力的虚拟力,尤其是在描述和计算系统中各个天体的运动时,这些惯性力的正确处理至关重要。惯性力,或称间接项,是由于参考系的非惯性性质产生的加速度项,在以中心体为参考点的问题中尤为重要。理解惯性力的本质和如何准确模拟这些力,是实现对复杂多体引力系统精确建模的关键。惯性力的起源可追溯至牛顿第一定律的参考系限制,当选择一个非惯性参考系时,由于该系本身发生加速运动,系统中所有受到引力作用的物体都会体现出附加的惯性反作用力。在天体力学中,中心体因其质量远大于其他天体而常被设定为静止,而实际上它也会因周围卫星、行星或吸积盘的集体引力而产生微小运动。

为了在一个以中心体为固定点的参考系下来描述其他天体的动力学,这种中心体的微动必须通过引入间接项来加以弥补,否则会导致力的计算不平衡,进而产生不真实或偏差显著的轨道演化结果。值得注意的是,惯性力的计算不仅仅存在一个统一的间接项。最新研究表明,每一个对中心体施加引力的天体或物质系统都会产生各自独立的间接项,这些间接项对应于作用于中心体的不同引力贡献,且需分别考虑和应用。这个观点在传统的数值模拟中往往被忽视,带来潜在的错误,尤其是在包含多颗行星和复杂盘结构的系统模拟中显得尤为突出。在原行星盘模型与多行星系统的耦合研究中,惯性力的正确处理尤为重要。一个例子是含有两个或多个行星的吸积盘问题。

在这些系统中,恒星作为中心体,整个盘体和每个行星共同对恒星施加引力,因此存在与盘体和各行星分别对应的多个间接项。所有的间接项必须应用于与其直接引力相关的其他天体的动力学中,确保引力和平衡性之间的契合。未能正确划分和使用这些间接项可能会导致诸如行星迁移速率异常、轨道演变轨迹偏离预期,甚至系统不稳定性的错判。最新的研究和数值方法建议,根据实际情况设计具体的间接项施加策略,比如对迁移中的行星采取定制的惯性力修正项,这种方法有效地避免了仿真中出现的非物理现象,并增强了模拟结果的可信度。惯性力与中心体间接项的概念不仅在行星形成和盘面动力学的研究中有重要意义,也对更广泛的天体物理系统,如双星系统、多体引力系统的稳定性分析,以及引力相互作用密集的星系动力学等领域产生深远影响。通过精准的间接项建模,研究人员可以更真实地再现引力耦合现象,从而深入理解系统的长期演化机制和动态特征。

在数值技术层面,惯性力的引入提升了天体动力学模拟的精度,同时也对计算效率和算法设计提出了更高要求。为了平衡计算成本和模拟精度,研究者发展出多种方法,包括分块处理间接项、局部近似简化以及自适应时间步长策略等,这些方法为复杂系统的高分辨率模拟提供了技术支持。未来,随着计算能力和观测精度的不断提升,对惯性力与间接项的研究将更加深入,特别是在连接理论模型和观测数据方面,惯性力的细致理解将助力揭示更多关于行星系统结构与起源的秘密。此外,随着系外行星观测的蓬勃发展,进一步优化间接项处理方法,将促使天体力学模型更准确地匹配实际观测现象,推动天文学研究进入新的阶段。总的来说,惯性力作为非惯性参考系的必然产物,在中心体为参考点的天体系统中担负着关键角色。对不同引力源产生的多重间接项的准确识别与施加,是确保数值模拟结果真实可信的根本。

通过在模拟设计中合理融合这些间接项,科研工作者能够高效地揭示多体引力系统的复杂动力学行为,推动天体物理学研究迈上新台阶。