在日常生活中,我们经常会看到各种按钮,点击它们似乎就是一个轻松的动作,功能也理所当然地按预期运行。但是,作为一个软件工程师,我想告诉大家,软件开发远远不止于“点个按钮”那么简单。设计和实现一个看似简单的功能,背后隐藏着复杂的技术架构和团队协作,涉及无数细节和取舍,甚至可能因为一个小错误导致整个系统瘫痪。本文将带你深入了解软件开发生命周期,揭示一颗按钮背后不为人知的故事。软件开发不仅是敲代码那么简单,而是构建一个稳定、可靠且可持续发展的数字世界的过程。软件工程师像城市规划师和建筑师一样,设计技术架构,协调各方资源,确保系统的持续健康运行。

现代软件系统庞大复杂,代码量巨大且由多名开发者共同维护。举例来说,一份大型代码库可能包含数百万行代码,维护这些代码需要严谨的组织结构和优秀的工具支持。代码通常会被划分为模块、类函数,每部分承担特定的职责,通过层次化的抽象帮助开发者降低复杂度。譬如,驾驶汽车的人不需要理解发动机的具体运作细节,只要按下启动按钮,汽车就能运行。软件中,函数和模块就像发动机的部件,为用户隐藏了复杂的内部实现。与此同时,现代开发环境配备了各种集成开发环境(IDE)、代码调试工具和自动化测试工具,帮助工程师高效地编写和维护代码。

版本控制系统(如Git)也是团队协作的重要基础,它让多个开发者能够并行工作,记录所有代码变更历史,并快速回滚错误。想象一下增加一个“添加商品到购物车”的按钮,从外表看起来简单,但实际上却涉及数据库设计变更、后端API开发、前端界面调整以及代码测试。首先需要与产品经理和设计师沟通,明确功能需求和用户故事,确定接受标准和技术实现方案。在数据库端,可能需要新增表结构来存储用户购物车的商品信息,确保数据持久化和安全性。后端则需要编写接口,处理用户请求,并验证用户身份和权限。前端界面中添加按钮,并编写代码调用后端接口,完成交互逻辑。

为了确保功能稳定,开发过程伴随着多层测试,包括单元测试、集成测试和端到端测试。代码完成后,通过Pull Request提交代码,进行团队代码评审,这是发现潜在问题和提升代码质量的关键环节。质量保证团队随后会在预生产环境进行手动或自动测试,发现并反馈问题。经过多次迭代修改,最终将代码合并至主分支,并通过自动化部署系统发布到线上环境。上线后,团队还需持续监控功能表现,收集日志和用户反馈,快速响应并修复可能出现的缺陷。整个过程远远超出了一次简单点击所涉及的工作量。

软件开发面临着各种权衡和抉择,速度与质量之间需要找到平衡。快速交付可提升用户体验和市场响应速度,但过于仓促则可能带来代码混乱和技术债务。技术债务是软件开发中的隐形敌人,类似财务债务,如果长期积累不去偿还,会导致系统维护困难,耽误新功能开发,甚至引发严重系统故障。技术债务的产生原因多种多样,例如为了赶进度而采用临时性解决方案、缺少文档和测试、架构设计不合理等。一个好比喻是“混乱的厨房”:当你进入一个杂乱无章的厨房,寻找所需材料和工具时,浪费大量时间,也不得不做出妥协类似的,在代码库中寻找和修复问题,也消耗了开发者大量精力。软件工程的魅力之一就在于不断权衡利弊,设计适合当下需求的架构,同时为未来发展留出扩展空间。

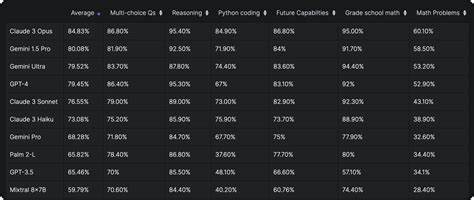

项目发展过程中,随着用户数量和功能规模的增长,技术方案需要不断调整升级,以适应更高的性能和安全需求。软件开发不仅是技术实现,还涉及跨团队的协作。产品经理负责把控需求优先级和用户体验,设计师提供界面和交互方案,测试工程师保障产品质量,运营和市场团队则关注用户反馈和商业价值。所有角色协调合作,才能保证产品的成功交付和运营。随着人工智能技术的发展,未来的软件开发还将迎来新的变革。AI辅助编程工具能够帮助开发者自动生成代码、优化测试用例、智能排查故障,提高开发效率和质量,但同时也需要工程师具备更高的技术敏感度和验证能力。

总结来看,软件开发远非外界想象的流水线作业,一个按钮的背后代表的是整个庞大系统和团队的默契配合,是技术与管理的共舞。只有理解并尊重这一过程,才能真正欣赏软件产品背后的价值。下一次当你点击屏幕上的按钮时,希望你心中能浮现这份复杂而精彩的工程画卷。