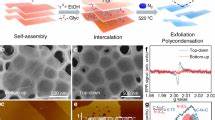

在现代科技高速发展的背景下,信息存储技术正经历着前所未有的变革。我们熟悉的硬盘、固态存储器和云端存储之外,还有没有可能借助自然界的生物系统来实现信息的保存和传递?近期,一段引发广泛关注的视频展示了通过“破解鸟类”实现图像存储的创新尝试,这为未来的信息存储领域带来了新的想象空间。鸟类,作为自然界中的飞行精灵,其生理结构和行为模式长久以来都吸引着科学家们的目光。它们复杂的神经系统和高度发达的感知能力为探索生物信息存储提供了独特的视角。科学家们正尝试利用鸟类自然的生理机制,让其承担起存储图像信息的任务,这种跨学科的研究不仅挑战传统观念,也逐渐揭示出神经生物学与计算机科学的融合可能性。通过高级感应装置和微型传感器技术,研究者们能够向特定鸟类体内植入极小型的芯片,这些芯片像“大脑的延伸”一样,记录并储存外界采集的高分辨率图像数据。

值得注意的是,这并非简单的录像或拍摄,芯片通过直接与鸟类的视觉神经系统交互,实现了图像信息的“生物存储”。这一过程不仅是对动物神经系统的科学干预,更强调了信息编码的生物适配性和高效传输。视频中展示的实验过程令人震撼,经过训练的鸟类能够在飞行过程中捕获指定区域的图像数据,随后通过无线传输将信息送回研究团队。通过分析传输的图像,科研人员确认了图像的高保真度和完整性,为生物信息存储打开了新的局面。这种技术的出现不仅带来科幻般的色彩,更具有广泛的应用前景和实际意义。首先,借助生物媒介存储信息,有望减少传统电子存储设备对电池和大规模能源的依赖,打造更环保节能的存储方案。

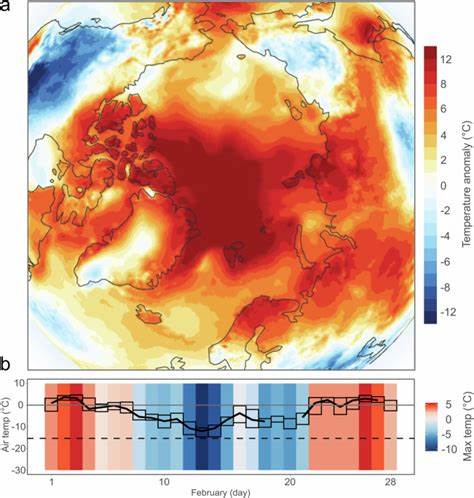

此外,鸟类自由飞行的特性使得信息采集不再局限于固定地点,而是具备极强的机动性和环境适应能力,能够捕获复杂变化的环境数据,这对生态监测、军事侦察以及灾害预警具有重要价值。从伦理角度来看,科学家们也高度重视动物福利,确保实验过程尽量减少对鸟类的伤害和干扰。合法合规的实验设计和透明的监管机制是这项研究顺利推进的重要保障。未来,随着神经科学、纳米技术和人工智能的不断融合,这种基于生物系统的信息存储技术将不断完善,甚至可能催生全新的生物计算机和混合传感器网络。展望未来,破解鸟类以存储图像的技术或将成为迈向智能生物网络的里程碑,它不仅拓宽了存储概念的边界,也为人类与自然共生提供了创新思路。这项技术的潜力呼唤更多领域专家的合作参与,共同推动科技与自然的和谐共进。

总的来说,通过跨学科的融合和对鸟类神经系统的深入研究,科学家们正在将科幻变为现实,带领我们进入一个信息存储方式多样化、生物与技术无缝结合的新时代。未来也许不再需要传统的硬件存储设备,因为信息就藏匿在空中翱翔的鸟儿之中,随着它们的飞翔,知识与数据环绕整个地球。