石墨烯作为被誉为“奇迹材料”的二维材料,自2004年被首次发现以来,因其独特的物理和化学特性备受科研界瞩目。石墨烯的厚度仅有一层原子,使其具有极高的强度和导电性,但令人遗憾的是其刚性也极高,限制了其在柔性应用领域的发展。近日,维也纳大学与维也纳理工大学的科学家们通过创新方法,成功地使石墨烯具备了前所未有的柔韧性,打开了其在电子柔性技术领域的崭新大门。石墨烯极致的强度和出色的电导性使得它在电子材料领域一直被视为理想选择。然而,在可穿戴设备、卷轴式显示器等未来科技应用中,材料的柔韧性成为关键限制因素。传统的石墨烯由于其二维刚性结构,使其难以大幅度弯曲或拉伸。

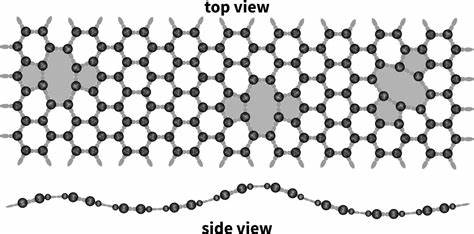

为了打破这个瓶颈,研究团队设计了一套独特的实验方案,采用低能量的氩离子轰击技术精确地在石墨烯表面制造微纳米级的“空缺缺陷”。这种微小的缺陷在结构上创建了类似手风琴折叠的波浪形皱褶,极大增强了材料的伸展能力。研究负责人雅尼·科塔科斯基指出,这种皱褶结构使得石墨烯在受到拉伸时,皱褶能够逐步展开,从而消耗了大量的能量,避免了材料本身的直接拉伸。这种现象类似于手风琴在被拉开时的结构变化,极大提升了材料的可拉伸性。团队通过高精度的原子力显微镜(AFM)对缺陷石墨烯的机械性能进行了精细测量。缺陷引入前,石墨烯的二维弹性模量达到286牛顿/米;而引入缺陷后,这个数值大幅下降至158牛顿/米,显示出极显著的软化效应。

计算机模拟进一步验证了这种波纹形成和变形机制,揭示了单原子缺陷并不足以改变材料刚度,只有当缺陷连接形成更大范围的空缺时,波纹效应才明显表现出来。该研究还强调了实验环境的极端重要性:石墨烯样品必须被严格隔离于空气和尘埃,以防止污染物覆盖表面阻碍皱褶的形成。未经过充分清洁的石墨烯则会因表面颗粒阻挡波纹结构而变得更加坚硬,甚至抵消了缺陷带来的柔韧性提升。这一发现不仅解释了先前研究中对于石墨烯刚度变化出现的种种矛盾和不确定性,还为调整和控制石墨烯的机械性能提供了科学依据和技术路径。在实际应用层面,这种柔韧性的提升意味着石墨烯有望被广泛应用于下一代柔性电子设备中。想象一下,未来的智能手表不仅超薄轻便,更实现了与皮肤的完美贴合,甚至可以像布料一样卷曲收纳。

卷轴显示屏和可折叠手机将更加耐用、不易损坏,推动消费电子向更加轻便灵活的方向迈进。此外,柔韧性提高的石墨烯也将在生物传感器、智能纺织品等领域发挥巨大潜力,为医疗监测和健康管理带来革命性的改变。维也纳团队的这一突破还体现了基础科学与应用科学的紧密结合。通过在无尘、无干扰的环境下进行极其精准的缺陷引入和性能测试,科学家们彻底厘清了二维材料结构与机械性能间的复杂关系,推动了材料科学向更深层次的发展。随着技术的逐步成熟和规模扩大,未来石墨烯的生产成本和加工工艺也将逐步优化。结合该团队提出的方法,工业界可以更加灵活地定制不同刚度和柔韧性需求的石墨烯材料,满足各类应用场景需求。

同时,相关领域的研究者也将以此为基础,探索更多二维材料的柔性调控手段。总之,石墨烯因其独特的物理性质一直被视为“奇迹材料”,而此次创新性的柔韧性提升,则为它赋予了更为丰富的应用内涵。通过科学家对微结构的巧妙设计,曾经刚硬的二维材料如今犹如变形的手风琴般灵活自如,意味着未来电子设备将拥有更多前所未有的形态和功能。无论是在可穿戴设备、智能医疗,还是在先进显示技术上,石墨烯的柔韧革命正推动着科技迈向更轻薄、更高效、更智能的新时代。随着研究的不断深入以及相关产业链的完善,相信不久的将来,这一“奇迹材料”将真正走入千家万户,为人类生活带来实实在在的改变。