在科技史上,微软的Clippy无疑是一个具有标志性的存在。从一纸钉形的小动画诞生,到成为数以亿计用户共同“爱恨交织”的对象,Clippy的故事承载了人工智能领域关于人机交互的种种尝试与挑战,也折射出技术在落地过程中不可避免的磨合和教训。作为微软Office套件的一部分,Clippy不仅反映了当时人工智能的现实局限,同时也在互联网时代塑造了独特的文化符号,甚至影响了未来AI技术的设计方向。本文将透视Clippy的起源、发展、衰落及其背后的深层意义,剖析为何这一纸夹助手虽遭用户痛斥,却能成为人类与机器关系的重要案例。Clippy的诞生最早可追溯至20世纪90年代中期微软内部开创的“微软Bob”项目。Bob意图通过将软件界面设计成模拟家居环境,让用户能够更直观地通过熟悉物体进入程序,可谓当时人机界面设计的大胆创新。

然而,Bob项目注定失败,其夸张的“卡通化”与复杂技术的割裂导致用户体验极差。与此同时,微软通过大量用户测试和心理学研究发现,许多普通用户对电脑操作感到畏惧甚至无助,这促使公司设计出一种拟人化的数字助手,试图让电脑变得更友好、亲切。这一想法催生了Clippy。Clippy的设计过程充满科学和艺术的结合。微软聘请了大量设计师,共同创造了约250个不同的角色形象,从天使到宠物再到各种拟人化物品,经过斯坦福大学心理学家的严格研究和多轮焦点小组调查后,Clippy作为一个纸夹形象胜出。设计师特别强调角色的可信度和亲和力,希望它成为用户的“可信助手”,而不是让人不自在的干扰源。

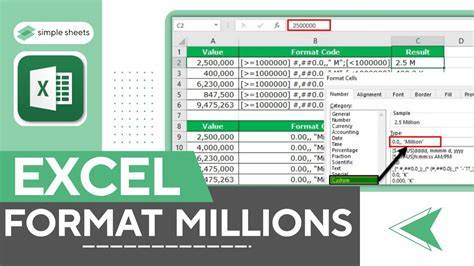

设计中Clippy标志性的“眉毛”就是为了赋予角色情感和表情,增强人与机器之间的情感联结。尽管如此,微软内部人士却戏称Clippy为“那个该死的小丑”,甚至在代码中使用缩写“tfc”默指“the fucking clown”,反映出团队内部对它的矛盾情感。技术上,Clippy采用了当时先进的贝叶斯算法,能够基于用户行为预测需求,这在上世纪90年代的AI应用中尚属先驱。它梦想着主动帮助,用机器学习理解用户,减少复杂菜单操作的困扰。Clippy还支持微软Agent技术,那时还具备文本语音转换和语音识别等高级功能,试图打造功能全面、跨软件的智能助手。尽管具备诸多技术优势,Clippy在1997年Office 97发布后迅速遭遇用户反感。

其最大的缺陷在于频繁的中断和错误的时机判断。它往往在用户专注处理复杂任务时突然弹出,提出琐碎甚至多余的建议,如“看起来你正在写信,需要帮助吗?”这类提示被视为傲慢且多余。用户极力寻找关闭Clippy的方法,甚至需要手动修改安装目录。Clippy未能根据个人习惯调整行为,缺乏个性化支持,导致被新手和高手同样厌弃。许多人指出Clippy的错误根源在于它无法准确理解上下文和用户情绪,导致互动变成机械重复,完全失去人机交互应有的灵活性和温度。微软其实曾提供过其他助手选项,但Clippy作为默认助手,因其独特形象和无处不在的存在感,成为了大众抱怨的焦点。

除技术缺陷外,Clippy还网罗了广泛的文化批评,将其视为微软软件设计自负和与用户需求脱节的象征。网络上诞生了大量关于Clippy的恶搞和讽刺作品,使它迅速成为网络迷因,这或许是Clippy在失败之余,获得“永生”的根本原因。设计师Kevan Atteberry为Clippy的负面反馈感到尴尬,甚至在简历中避谈这一角色,但随着时间推移,Clippy拥有的一群忠实粉丝也开始在全球范围内冒出。它成为与技术时代的尴尬挣扎、用户体验焦虑及设计创新历史相关联的情感载体。面对用户的强烈反感,微软采取了战略退让,进入21世纪后,在Office XP中默认关闭Clippy功能,且只供用户主动开启。同时,微软也开始利用Clippy的恶名作为自嘲和市场传播素材,推出了各种幽默短片和游戏,塑造了另类的“品牌自嘲”,缓解了用户的怨气并增加娱乐性。

到2007年,随着Office 2007的发布,Clippy最终被彻底移除,结束了这段带有争议的历史。微软高管强调新设计理念必须统一直观,摒弃冗余和分裂的操作路径,而Clippy正是产生混乱和用户抵触的核心因素。更深层地讲,现代交互需求实质是对自由控制和非打扰性的需求,Clippy被证明无法满足这些要求。尽管如此,Clippy却没有从大众记忆中消失,反而以一种独特方式继续“活着”。在电影、电视剧和综艺节目中成为喜剧梗,其身影频繁出现在各种互联网文化产品里。它的“失败”变成了笑谈,也转变为技术发展的重要教训。

令人意外的是,Clippy在学术界被重拾,成为人工智能人机交互课程中的经典案例。斯坦福大学等机构用Clippy展示了“效能与用户自主权”的矛盾,强调避免算法专制的必要性。在研究中,学生分析Clippy采用的贝叶斯算法和决策树,反思旧时代AI的局限,进而理解现代自然语言处理和机器学习系统的进步。这种理论和教学价值,帮助新一代AI从业者避免重蹈覆辙。微软近年来对Clippy进行了“复兴”,特别是在2024年发布的Copilot平台中推出了可替代形象角色,其中就包括Clippy。新版AI助手弥补原有缺陷,依据用户偏好提供非侵入性对话式支持,展现了当年梦想的现实可能。

微软CEO公开谈及Clippy的历史意义,承认早期不足同时强调技术进步。这不仅是企业形象修复的策略,更是对人工智能发展历程的真诚反思。Clippy的故事激起了业界更广泛的讨论,比如Salesforce CEO 也曾拿Clippy来调侃现代AI助手的“表面功夫”,引发了大量网络热议和再创作,形成了独特的网络文化现象。整体来看,Clippy的兴衰并非简单的失败案例,而是人机互动历史上的一个重要里程碑。它教会我们:即使拥有先进技术,若忽视用户体验和情境理解,智能助手注定难以受欢迎。如今随着AI技术进入新时代,Clippy的经验依旧具有现实指导意义。

人工智能若要真正助力人类,必须尊重人的自主权,理解上下文的复杂性,以及保持非打扰性,避免过于自以为是的干预。正如斯蒂文·西诺夫斯基所言,Clippy是“过早、错误”的产物,但其愿景并未错失。它让人们更深刻认识到智能界面设计的挑战,也为后来的虚拟助手奠定了文化和技术基础。回顾Clippy的传奇,既是一次对历史的致敬,也是对未来AI设计的警醒。那只呆萌的纸夹,虽被“爱恨交织”围绕,却早已成为人类技术进步道路上不可磨灭的印记。无论是在技术学院的课堂,还是在网络群众文化的日常对话中,Clippy都以其独特身份提醒我们:拥抱科技创新的同时,更应尊重人类体验与选择。

未来AI助手的成功,正是在这种平衡中不断探索和超越。而Clippy的故事,则是这段探索中最生动、最具启发性的篇章之一。