Ia型超新星作为宇宙学研究中的重要“标准烛光”,其亮度的稳定性使得科学家能够测量宇宙的膨胀速率。然而,近年来的研究发现,Ia型超新星的亮度及形成机制并非单一,这引发了天文学界对于其起源问题的热烈讨论。双重爆轰模型作为众多形成理论之一,因其独特的物理过程和潜在的光谱特征,逐渐成为研究热点。本文围绕这一模型,通过对未燃氦元素在超新星光谱中的迹象分析,揭示其识别与研究价值。 双重爆轰模型假设一颗类似太阳质量的白矮星具备“洋葱皮”结构,内部为碳氧核,外层包裹着一层薄薄的氦壳。爆炸起始于这层外壳的氦点燃,随后激发内部碳氧核的继发爆轰,最终导致白矮星的彻底毁灭。

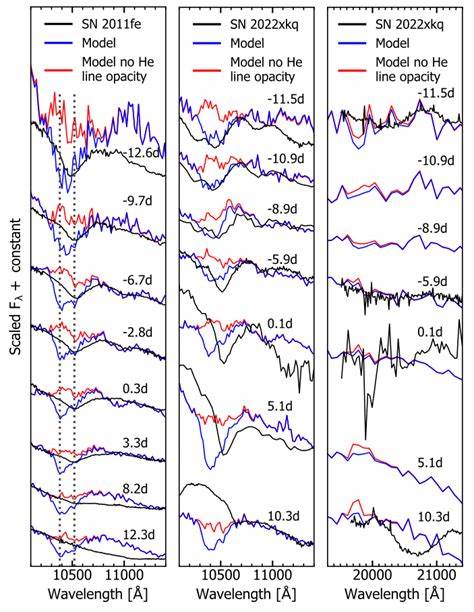

此过程不仅释放巨大的能量,还在爆发物质中留下了未燃烧的氦。这一特征成为判定该模型真实性的关键线索。 天文学家利用多维辐射转移算法模拟超新星的爆炸及其光谱,生成理论光谱以对照实际观测。研究团队采用名为ARTIS的高端代码,通过考虑复杂的碰撞激发过程,成功模拟了双重爆轰事件中氦元素的光谱表现。模拟覆盖爆炸后从1.5天至35天的时间段,集中在最关键的光谱线出现时段。 模拟结果显示,近红外波段约10830埃的氦I吸收线显著而持久,这一谱线对应未被电离的中性氦,是爆炸中尚未完全燃烧的氦的标志。

然而,其他预期在可见光范围内出现的氦谱线并未如模拟中显现,这在理论与观测之间留下了疑问。科学家提出,在10830埃谱线附近,镁的Mg II 10927埃谱线与氦谱线存在部分重叠,这为复杂光谱的解读增添了挑战。正因如此,进一步模拟调节氦壳的质量和组成,观察其它氦线的出现情况,成为未来研究重点。 为了验证模型的现实适用性,研究者选取了两颗备受关注的Ia型超新星进行对比分析:被视为典型正常Ia型超新星的SN 2011fe以及分类上属于过渡型的SN 2022xkq。结果显示,模拟中的氦10830埃谱线相较SN 2011fe更加明亮强烈,提示理论模型中的氦壳质量可能偏高,尚需进一步细化调整。而与SN 2022xkq比较时,该谱线的强度略低,符合其亮度和爆发物物质成分的中间状态。

这一发现不仅为识别双重爆轰形成机制提供了有效路径,还揭示了氦元素光谱强度与超新星亮度及爆炸构成间的相关性。通过详细对比不同类型和不同亮度的Ia型超新星,可以更好地刻画双重爆轰模型的多样性及其天文表现。 光谱学作为解码宇宙中物质组成和动态过程的重要工具,其在超新星研究中的应用持续拓宽。未燃烧的氦作为独特的光谱指示物,桥接了理论与观测之间的差距,加深了理解恒星爆炸机制的本质。未来,随着观测设备的不断升级,特别是高分辨率近红外光谱仪的发展,天文学家或能更加精准地捕捉和分析这些细微而重要的光谱线,进一步验证和完善双重爆轰模型。 双重爆轰模型的研究不仅推动了超新星形成机理的科学认识,还对宇宙学测距工具的校准产生潜在影响。

Ia型超新星的多样性若能够通过氦光谱特征得以区分,将提升其作为标准烛光的准确性和可靠性,进而促进关于宇宙加速膨胀的研究。此外,对大量观测数据中氦光谱表现的统计分析,也助力揭示不同Ia型超新星群体的比例与特性,促进理论模型的多元验证。 总体而言,未燃烧氦元素的光谱信号成为解开双重爆轰超新星谜团的关键。科学家通过精确的数值模拟与详尽的观测对照,不断推演爆炸物理过程,开拓了对恒星生命终结阶段的理解边界。未来的研究应着重于调整爆炸模型中的氦壳质量,结合更多多维模拟与更丰富的观测样本,提高对氦特征的辨识度和模型准确性。如此,才能真正将定制的光谱线索转化为揭示宇宙深处恒星演化秘籍的利器。

未燃烧的氦不仅是光谱中的一条线,更是连接遥远超新星爆发密码的桥梁。科学探索的脚步正因这类微妙的线索变得愈发扎实与细致,双重爆轰模型的未来研究也必将在持续的观测与模拟间发光发热,助力人类解读宇宙中最壮丽的天体灾难。