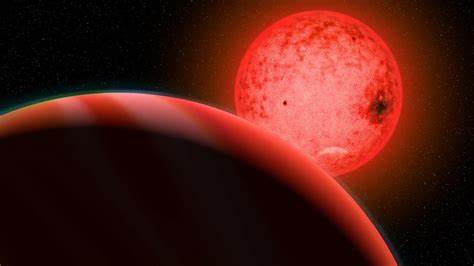

红矮星作为银河系中最常见的恒星类型,占据了大约百分之八十的比例,其质量远低于太阳,形成环境和物理特性与太阳系内的恒星有着明显差异。传统上,科学家们认为围绕红矮星形成大型气态行星的可能性非常低,因为较小的恒星质量意味着其环绕的原始星云盘较小,难以积累足够的气体和尘埃来孕育类似于木星那样的巨型行星。然而,近年来的天文观测与研究逐渐揭示,这一领域比人们想象的要复杂得多,多个突破性的观测成果正在不断挑战传统行星形成模型,并为我们理解宇宙中行星和恒星的关系打开了新的视角。核心累积模型是目前行星形成的主流理论,描述了行星通过原始星云盘中颗粒逐渐聚合增长的过程。这一过程需要充足的材料以及较长的时间以形成一个可观的核心,继而吸引巨量的气体形成气态巨行星。对于红矮星环境而言,原始星云盘较小且寿命受强烈的恒星风和耀斑活动限制,无法持续存在足够时间,这对核心累积模型提出了严峻的挑战。

尽管如此,科学家们也考虑了其他可能的机制,比如原始盘的重力不稳定性,这种机制能够在较短时间内直接形成大块的行星胚胎,跳过漫长的核心累积过程。2019年发现的GJ 3512 b便是这样一个著名例子,这颗巨型行星围绕着一颗质量仅为太阳12%的红矮星运行,它的存在对传统理论构成了强烈的质疑。同样,双气态行星系统GJ 876和2023年被发现的TOI-5205 b,也展示了红矮星周围可以孕育不同规模的气态巨行星。2019年至2025年间,随着观测技术如径向速度法和凌日法的进步,人们发现了更多类似奇异组合的例子。重要的是,利用阿塔卡马大型毫米波/亚毫米波阵列(ALMA),科学家们在特定波长下观测到了红矮星周围的原始星云盘显现出明显的环形结构,其中多个环状间隙可能是由于行星胚胎的重力作用产生的。这些间隙距离中心恒星约50到90天文单位,为形成土星级甚至更大规模的行星提供了理论依据。

研究团队推测,在气压突起区,向内迁移的物质速度被抑制,从而使物质累积形成气态巨行星成为可能。另一项令人振奋的发现是2025年确认的TOI-6894 b。它是首个在最低质量红矮星周围被发现的凌日气态行星,行星半径略大于土星,质量却只有土星的一半。托伊-6894的恒星质量极低,约是此前发现拥有巨大气态行星红矮星的60%。这不仅推动了我们对行星形成极限的认知,也为研究生命载体相关元素如碳、氮、氧在行星大气层中的分布提供了宝贵的目标。TOI-6894 b的大气层温度约为420开尔文,使得其大气中可能含有丰富的甲烷和氨气。

氨气的可能探测是天文学上的重大突破,因为这将是首个在太阳系外行星大气中观测到的氮化合物,对理解生命的化学基础意义深远。詹姆斯·韦伯太空望远镜(JWST)计划在未来一年内针对TOI-6894 b开展大气观测,期待详细分析其化学组成。科学界普遍认为,这颗行星不仅是研究红矮星气态行星形成的标杆,也将成为探索外星生命化学途径的重要实验室。尽管发现气态巨行星围绕红矮星的几率极低,有研究估计只有约百分之一,但考虑到银河系中红矮星的庞大数量,这一比例仍然暗示了宇宙中潜在巨型行星和复杂行星系统的广泛存在。此外,观测数据和方法的局限也导致实际拥有气态巨行星红矮星的比例可能被严重低估。单凭凌日法探测气态巨行星的难度在于必须满足严格的轨道对齐条件,未必能捕获所有潜在行星的踪迹。

同时,环绕红矮星的气态巨行星可能远离宿主恒星,造成长周期轨道,其凌日事件间隔时间长,也难以被短期的观测计划捕捉到。科研人员还提出,某些气态巨行星可能并非由盘中物质直接累积形成,而是早期星云分裂过程中形成类似紧密双星系统的“星-行星”型对象,由于质量不够而未能点燃恒星核心,成为类似行星的次恒星体。这一假说为解释极端质量比行星的起源提供了新的思路,但尚需进一步证据支持。围绕低质量红矮星的气态巨行星是否具备稳定轨道、长久大气层以及潜在适合生命的环境,都是当前天文界热议的话题。例如,人们关注行星强大的磁场是否能够屏蔽红矮星频繁的耀斑辐射,从而保护潜在卫星能够维持自身大气与生命活动。人们也在思考这些巨行星上的潮汐力作用是否会造成行星或其卫星形态的畸变以及气候变化。

红矮星的活跃性带来的辐射和风暴是探讨行星适居性的核心难题之一。围绕红矮星和其巨型行星系统的研究不仅为天文理论提供了挑战,也为未来的星际探索和寻找生命目标指明了方向。随着技术的进步和数据积累,我们期待在不久的将来有更多类似TOI-6894 b这样的系外气态巨行星被发现,从而逐步揭开宇宙中行星形成的多样面貌及其背后的物理机制。总结来看,红矮星与巨型气态行星的“奇异组合”已经从不可思议的天文梦发展成为科学关注的焦点,它拓展了我们对宇宙构造的理解,启发了行星科学的新方向,也预示着未来探测和研究中极具潜力的新天地。无论是理论模型的不断完善,还是观测技术的逐步成熟,红矮星和其气态巨行星的关系都将持续激励科学家们探索星际奥秘,助推天文学走向更加深入和系统的探究。