记忆作为人类认知的核心部分,承载着我们对过去的体验、知识和情感的存储。传统观点将记忆视为独立的单元,但随着神经科学和心理学的不断深入,越来越多的证据显示记忆是建立在情境之上的多元网络。每一段经历不仅包含主要信息,更融合了周围环境、时间和情绪等诸多元素,这些共同构成了所谓的情境绑定记忆。近年来,研究者开始关注如何通过重新激活特定的记忆节点,来影响与之联系紧密但未被直接激活的相关记忆,从而达到间接强化的效果。最新的科学实验证实,当我们对已巩固的目标记忆进行重新激活时,不仅该记忆得到增强,其所处情境中的旁系记忆也会受益,从而展现出记忆网络的整体协同加强效应。理解这种现象,离不开对记忆巩固与再巩固过程的认识。

记忆的巩固是指编码后的信息通过时间的推移和神经机制的作用稳定下来,形成长期记忆。然而,当一段记忆被重新提取时,其神经迹象会再次变得不稳定,这就是所谓的“重激活”状态。在此状态下,记忆具备了更新或加强的潜力,此过程称为再巩固。科学家们通过人类行为实验发现,利用不完整的提醒提示,被试可以触发目标记忆的再巩固,使该记忆在随后测试中表现更佳。更令人兴奋的是,那些与目标记忆共享同一空间或时间情境的相关内容也获得了间接强化。这一发现打破了传统上再巩固只能影响直接被激活记忆的认知局限,揭示了空间-时间情境在记忆整合中的关键作用。

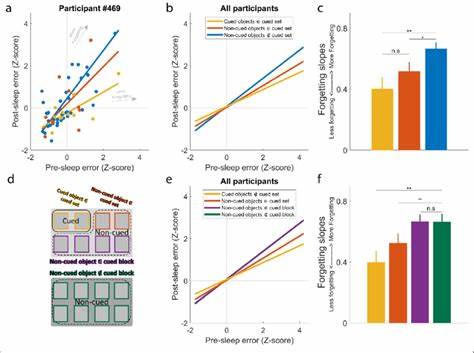

研究设计通常涉及面部姓名配对作为目标记忆,并通过分类日常物品作为外围记忆,观察这两类记忆在同一或不同情境下的表现差异。当目标记忆与外围记忆在同一情境中被学习并随后进行再激活时,两个记忆类型的保留率均提升,展现明显的联动效应。但是,当外围记忆被安排在与目标记忆不同的环境中时,附近记忆则未见强化迹象,表明情境共享是该记忆间接强化的前提。记忆的情境依赖性不仅体现了记忆的动态特性,也反映了海马体等大脑区域模式完成机制的作用。海马体能够通过部分线索重构整个事件的相关元素,实现回忆的整体化。这种机制不仅促进了目标记忆的强化,也通过情境线索唤起并稳固了外围信息。

所产生的联动激活,促进了记忆网络的整体稳固和重组。除了巩固已存记忆,重新激活目标记忆并同时呈现新的关联信息,也可以促进这些新信息与既有记忆的整合,实现记忆的更新和扩展。这种基于情境的记忆更新机制,揭示了人类记忆系统高度适应性和开放性的特点。除了理论意义,对教育和临床实践也具有深远启示。利用情境连结优势,通过针对性地重新激活重点学习内容,可以不仅巩固核心知识,还能提升相关信息的学习效果。特别是对于记忆障碍患者,相关情境的设计和适时的再激活介入,或成为促进记忆恢复的有效手段。

同时,此机制也提示了教育者在设计教学活动时,应重视知识点之间及其与情境的联系,避免孤立教学,从而充分激发记忆联动效应,改善学习成效。然而,研究也揭示了两类记忆之间潜在的资源竞争问题。情境内交替呈现目标和外围信息可能因注意力分散和认知负荷增加,反而削弱外围记忆的编码效率,提示在多任务学习设计中需审慎平衡。未来研究可借助神经成像技术,更细致地探查大脑中不同记忆元素的激活和连接动态,进一步解密再巩固过程中的神经机制。此外,扩大研究对象和记忆范畴,包括情绪记忆、语义记忆及其重激活效应,也将丰富该领域理论体系。最终,间接强化通过重新激活共同情境绑定的记忆,体现了记忆系统的整体整合性和适应性,是认知科学的重要进展。

它推动我们从孤立视角转向理解记忆中复杂的网络关系,为记忆巩固及干预提供了全新思路。随着研究深化,相信相关理论与应用将越来越多地渗透教育、医疗与人工智能领域,助力人类认知能力的优化和提升。