近年来,人工智能技术特别是大规模语言模型(LLM)的发展引发了广泛关注。各种先进的语言模型层出不穷,从谷歌的Gemma,到Meta的Llama系列,再到各种开源项目,市场上仿佛充斥着无限可能与创新。然而,当我们试图深入了解这些模型的实际运行成本和实际应用性时,却逐渐发现一番不同寻常的现象:大规模语言模型的“神话”是否被炒作过头了?我们是否正在被“割韭菜”? 大规模语言模型长期以来被宣传为革命性的突破,似乎任何人都能轻松利用这一技术打造改变世界的应用。从自动文本生成、辅助编程,到智能问答和内容创作,LLM几乎成为人们眼中的“万能工具”。然而,现实中真正运行一个完整的、顶尖的语言模型,远非普通个人或中小企业能够承担。 首先,运行大规模语言模型的硬件资源需求极其庞大。

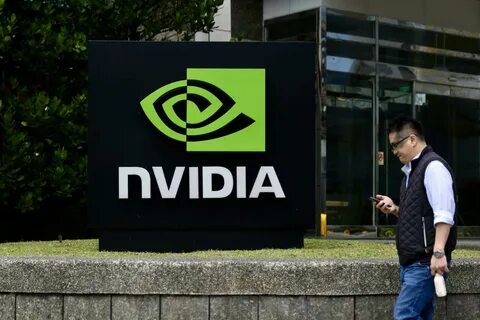

以最新的主流模型为例,有些甚至需要数十甚至上百块NVIDIA H100 GPU的支持,巨额的计算资源需求对应着天文数字的成本。举例来说,想要在AWS云服务上运行深度学习推理,使用带有8块H100 GPU的p5实例,价格高达每小时近百美元。根据实际推算,要完全跑通某些大模型,每月的 GPU 费用可以达到几十万甚至上百万美元,极大地超出普通开发者和初创企业的承受范围。 在硬件之外,大规模语言模型的训练和维护也需投入巨大资源。高昂的电费、冷却设备、专业运维团队成本,使得运行完整大模型的门槛非常高。尽管部分厂商和团队声称通过量化技术或参数剪枝减少了模型体积和计算需求,但往往伴随着性能和准确度的明显下降。

与完整模型相比,这些“轻量级”模型在关键任务上的表现差距明显,难以满足实用需求。 此外,公开发布的性能数据往往基于全参数模型,而非更小版本,这形成了市场上的认知偏差。厂商频繁宣传的纳秒级响应速度、惊人的准确率,往往并非建立在普通用户可用资源的基础上,很容易让普通用户误解“跑一个强力语言模型”是轻松且经济的事。实际上,许多被包装的“高性能”都建立在巨额资源的堆叠之上,普通开发者想要完全复刻不现实。 某些科技巨头会用夸张的口号和看似亲民的产品推广,让人感觉只需一台笔记本或一台普通服务器,便能拥有媲美最强大模型的体验。然而事实是,装载真正强力的语言模型无论是购买昂贵的硬件还是租用云GPU,都需要极大的经济投入。

换言之,他们把这些难以负担的成本隐藏起来,用表面简洁和低门槛误导用户。 以谷歌的Gemma 3模型为例,官方宣称它是“一款可以在单颗GPU或TPU上运行的最强大模型”,这无疑对外界释放出了极具吸引力的信息。但细究实际情况,Gemma 3仍属于超大参数模型,需要顶级GPU的支持才能取得理想性能。类似地,Deepseek、Llama 3等模型,分别需要数十甚至上百块高端GPU才能在合理时间内完成推理,用户想要真实运行的成本令人咋舌。 市场上也有不少关于如何运行开源模型的教程和视频,吸引不少技术爱好者尝试在本地环境部署。可是这些教程大多提及运行7B、14B参数的“小”模型,距离实用的400亿级甚至更大参数模型有着巨大差距。

假如从事更大型号的实践,常常伴随计算缓慢、易崩溃和运维复杂等多重问题。硬件资源不足导致的体验差被用户忽视或淡化,只为了配合企业和平台的市场宣传。 这些现状难免让人质疑,在大规模语言模型产业链中,是否存在某种程度上的信息不对称和刻意隐瞒。为何真正运行一套完整模型的成本如此之高,却偏偏被包装成人人可用、快捷高效?这是一个值得探讨的问题。部分观点认为市场炒作过度,甚至带有“割韭菜”的意味,营造出“风口”的幻觉,挤压了技术真实应用的空间。 面对这些挑战,业内也有努力寻找破解之道的尝试,比如神经网络剪枝、混合精度训练和推理、模型蒸馏技术等,这些都能在一定程度上降低运行模型的成本和难度。

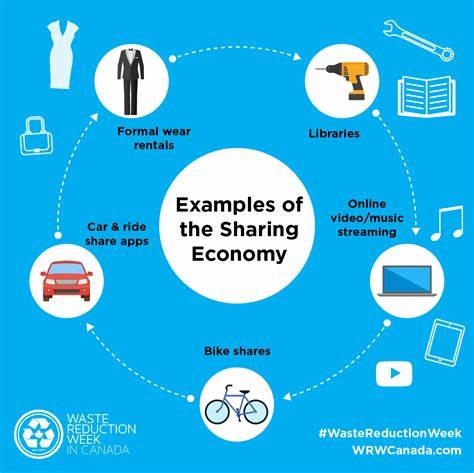

与此同时,分布式计算和云服务的不断演进,也降低了部分应用的门槛,让更多中小团队得以通过共享资源的方式接触语言模型技术。 然而,从用户角度看,理性认知这一产业的发展现状显得尤为重要。盲目跟风和高估技术能力,不仅会带来财务风险,更可能引发对技术的失望,阻碍AI技术的良性发展。只有站在实际、成本与效益的角度,才能帮助业界走出繁华虚幻,迈向长远且可持续的创新。 展望未来,大规模语言模型的应用空间依然广阔,但关键在于如何平衡性能与成本,实现场景的真正落地。同时,推动更多开放和透明的技术交流,让开发者准确理解模型的真实需求和潜力,也将促进产业的健康发展。

总而言之,我们所面对的“大规模语言模型热潮”背后,隐藏着不容忽视的现实瓶颈和成本压力。科技浪潮虽暖,但理性思考与客观判断才能让我们避免被虚假宣传所误导,避免在高昂花费中迷失方向。或许,正如一句幽默的提醒所说:与其花上万美金运行一个不完美的模型,不如好好享受一顿简单的意大利面。毕竟,技术服务于人,而非让人被技术绑架。