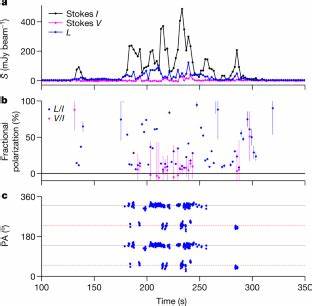

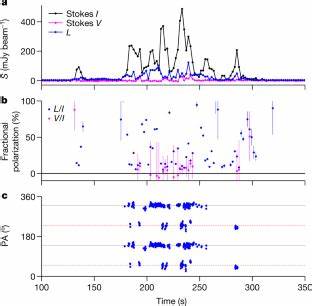

长期以来,射电瞬态源因其短暂且不可预测的特性,成为天文学研究中的难点。然而,随着射电望远镜技术的进步,科学家们不断发现具有长周期(数十分钟)的射电瞬态,这类天体的信号持续时间远超典型射电脉冲星,表现出极为独特的时间特征和辐射强度。最引人注目的是,2025年科学家首次检测到了明亮长周期射电瞬态源ASKAP J1832−0911的X射线辐射,实现了射电与X射线波段的首次关联观测。这一突破不仅拓宽了人类对该类天体的认知,还引发了关于其物理机制和起源的新一轮讨论。过去的研究表明,长周期射电瞬态的出现挑战了传统旋转能量驱动的脉冲星模型,因为其发射持续时间是脉冲星的数千倍,涉及的能量释放机制尚不明确。科学家们提出了多种理论解释方案,包括高度磁化的中子星、白矮星脉冲星以及含低质量伴星的白矮星双星系统等。

其中部分模型预言,这类天体在X射线波段也应有辐射表现,但此前始终未获得实质证据。此次ASKAP J1832−0911的观测证实了其X射线与射电发射均呈现44.2分钟的显著周期,且两者的光度呈高度关联且剧烈变动,展示出该源非凡的能量释放能力。该现象不同于银河系中任何已知天体,令科学家不得不重新审视其物理本质。关于该长周期射电瞬态的成因,有两种主要猜测成为焦点:一种是其为一颗古老磁场强大的磁星,这类中子星磁场强度极高,能够驱动强烈的电磁发射;另一种则认为它可能是一颗超磁化的白矮星,这种白矮星具有远超常规白矮星的磁场强度,能够产生类似脉冲星的射电信号。尽管两者都能在一定程度上解释观测到的X射线和射电现象,理论模型仍面临一定难题,特别是在能量维持和磁场演化机制上需要进一步深入研究。该发现进一步显示,长周期射电瞬态源的能量远高于之前估计,拓展了科学界对“超长周期”X射线瞬态类天体的认识。

这类天体的X射线光度约为10的33次方erg/s,证明它们不是简单的引力坍缩遗迹,而是具有复杂电磁机制的活跃天体。此外,多波段观测数据显示,ASKAP J1832−0911所在区域不仅可见明显的射电信号,还检测到了相应的红外和X射线辐射,表明该天体可能处于较为复杂的星际环境中,甚至可能与周围的超新星残骸相关联。这为揭示该类天体的形成历史和演化提供了线索。先进的观测设备,如澳大利亚平方千米射电望远镜(ASKAP)、南非MeerKAT射电望远镜及中国的爱因斯坦探针等,在此次发现中发挥了关键作用。ASKAP通过其宽视场和高灵敏度使得长周期射电瞬态的捕获成为可能,Chandra和XMM-Newton等X射线天文台则完善了波段覆盖,使科学家能够通过多波段精确定位和同步跟踪研究该类瞬态。此外,这一成果得益于全球众多科研团队的协作和数据共享,相关的射电与X射线观测数据均已在公共数据平台上发布,为后续研究者开展更深入分析提供了坚实基础。

探究这种独特的长周期射电瞬态不仅有助于理解极端磁场环境下的物理过程,还对解释快射电暴(FRB)和其他高能瞬态现象具有借鉴意义。某些模型认为,极端磁化中子星或者磁白矮星可能是FRB的潜在源头,其发射机制与当前观测的长周期射电瞬态存在联系。因此,对ASKAP J1832−0911的深入研究将推动高能天体物理学的整体理论框架发展。未来,持续且多波段的监测将是解开该类天体谜团的关键。随着射电望远镜和X射线探测技术的进步,预计将有更多类似的长周期射电瞬态被发现与确认。科学家计划利用时间分辨率更高的设备捕捉其发射演变,探查其磁场结构及伴星可能性,同时通过光学和红外观测寻找环境与起源的更多证据。

在理论方面,完善磁星和白矮星模型,探索其能量释放机制的动态演化,将成为研究重点。总的来说,明亮长周期射电瞬态ASKAP J1832−0911的X射线辐射首次被成功观测,标志着天体物理学在捕捉极端时间尺度天体活动与揭示复杂磁场互动机制上的一次重要进展。该发现不仅丰富了射电和X射线天文学的内容,也为理解宇宙中多样的紧凑天体提供了新的窗口。随着相关研究的不断深入,科学家们有望揭示出围绕这类神秘天体深藏的奥秘,推动人类对宇宙本质理解迈出关键一步。