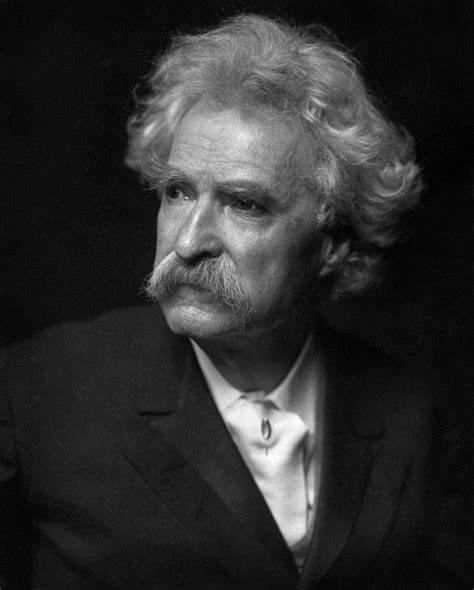

塞缪尔·兰亨·克莱门斯,笔名“马克·吐温”,是19世纪美国文学的旗帜性人物,他的作品不仅塑造了美国文学的基础,也深刻探讨了种族、社会与道德的主题。作为河流渡船员的经历、对自由与正义的执着追求,以及个人生活的悲欢交织,构成了他丰富复杂的人生画卷。马克·吐温不仅是一位幽默大师,更是一位敢于直面时代阴暗面的批判者。尽管时代变迁、观点演进,他的作品依然保持强烈的现实意义和思想深度。 马克·吐温的代表作《哈克贝利·费恩历险记》被广泛认为是美国文学史上的里程碑。小说以一个白人男孩哈克和黑奴吉姆的密友关系为中心,生动地反映了美国南北战争前的社会现实及种族矛盾。

值得注意的是,小说中哈克内心所经历的道德挣扎——决定帮助吉姆逃离奴役,即使这意味着“灵魂下地狱”——体现了作者对于种族歧视和人性尊严的深刻关注。这个情节不仅展示了人物的成长,也暗示了美国社会必须直面的深层问题。 然而,马克·吐温本人在早年并非反对种族主义的坚定斗士,他一度对黑人及南方的奴隶制度持有偏见。随着人生经历的丰富和价值观的转变,他逐渐成为反对种族隔离、倡导社会平等的重要声音。作为“马克·吐温”,他致力于揭露社会假象,嘲讽腐败与虚伪,支持黑人友谊,并资助黑人学生的教育,展现了他从传统偏见走向未来理想的挣扎与觉醒。其人生轨迹与他笔下人物的命运交织,给予作品深沉的人文底蕴。

当代文学界对马克·吐温与其作品的研究持续升温。2024年,斯坦福大学教授谢莉·费舍尔·费什金出版了关于他的最新著作《吉姆》——通过黑人角色吉姆的视角重新解读《哈克贝利·费恩历险记》。而作家珀西瓦尔·埃弗里特在小说《詹姆斯》中,同样从吉姆的内心世界出发,展开对经典的反思与再创造,,他赋予了吉姆思想的深度和意志的强大,挑战了传统故事框架,呼应了现今社会对种族与身份认同的复杂讨论。 不仅如此,围绕马克·吐温的文化符号也经历了多重转变。喜剧演员康纳·奥布莱恩在2024年获得马克·吐温美国幽默奖,他在领奖时提到马克·吐温对欺凌和种族主义的痛恨,彰显了吐温精神的当代延续。此类文化活动反映了社会对马克·吐温批判精神的认同,同时也展示了他作为“反叛者讲坛”的当代意义。

诸多喜剧和文学人物通过献身吐温式的人文关怀,以幽默作为武器,向社会不公发起挑战。 值得一提的是,马克·吐温早年的密西西比河船夫生涯对他文学风格的塑造影响深远。“马克·吐温”这个笔名本身源自航运专业术语,象征着水深安全的两寻(十二英尺),这不仅寓意生活航行的顺遂,也暗示了他的写作立足于现实的深度与安全边界。他早期的河流讽刺文章如“法索中士”系列,体现了他游刃有余的语言幽默与社会洞察力,这为他后续的文学创作奠定了坚实基础。 从私人生活角度看,克莱门斯的一生充满了悲剧与坚韧。子女的相继逝世、妻子的长期病痛,对他心理及创作都产生重大影响。

其家庭与朋友关系中流露出的温情、矛盾与关怀构成了他人性光辉的重要侧面。马克·吐温也亲身体验了心理上的脆弱和反复,正如他与埃尔米拉知名医疗家族格里森一家(其母为美国早期女医生)多次交往中体现的部分精神探索。 他对心灵感应、梦境及非凡体验的兴趣,也反映了其时代的科学与玄学交织的文化氛围。著名的所谓“同时梦境”事件,呈现出他对心灵深层沟通的好奇与信念,丰富了对其精神世界的理解。这些经历既令其创作充满神秘色彩,也引发后人对他心灵内涵的持续关注。 马克·吐温的作品无疑伴随着争议与反思,在时代变迁中被不断重读与诠释。

他塑造的哈克、吉姆、汤姆等人物,既是历史的见证者,也成为现代美国身份认同的隐喻。从他的创作中,我们看到一个时代的矛盾、挣扎与渴望,也窥见一个人如何在社会变革中求索自我与正义。 今天,随着纪念马克·吐温175周年的活动不断展开,他的思想与作品再次焕发光彩。文学界的权威传记持续出版,文化活动频繁举办,读者对于其复杂性的认知日益加深。他既是一位文学巨匠,也是一面社会镜像,反映出美国从分裂到融合的历史征程。 在新时代的语境下,马克·吐温的故事与精神继续激励人们反思种族平等、自由意志与道德选择。

他的作品不再仅仅是课本上的经典,而是触动心灵的现实寓言。我们在阅读与重述中,继承这条文化的河流,感受那穿越时空的幽默与悲怆,体会一个作家面对复杂人性的勇气与诚实。 马克·吐温和塞缪尔·克莱门斯这二者身份的统一,见证了一个时代的文学变革及社会觉醒。纵观其一生,既有青涩少年对河流的依恋,也有年长智者对世界的审视;既有讽刺幽默,也有深刻悲悯。所有这些元素交织,成就了永恒的文学传奇。如今,在全球多元文化对话与社会公正呼声高涨的时代,重新审视这位“河流上的故事讲述者”的人生与作品,仍然具有深远的意义与价值。

。