在当今社会,积累成为一种普遍的生活趋势,无论是物质财富、社会地位还是时间承诺,我们似乎都在不断地“更多化”。然而,选择一种轻装上阵的生活方式——极简主义,不仅是一种反叛,更是一种维持生命活力的策略。这种以减少不必要负担为核心的生活哲学,可以被理解为“抗熵”的方式,它让我们在纷繁复杂的环境中保持清醒,延长生命的长度与质量。 熵,原本是一个物理学概念,代表着宇宙间不可逆转的混乱与衰败趋势。但它不仅是自然界的规律,也深刻影响着我们的心理状态和生活方式。当我们停止追求新鲜感、不再学习和成长,生活陷入单调重复时,心理上的熵增同样不可避免。

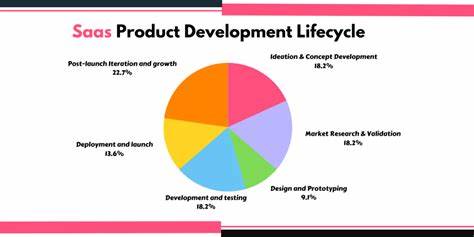

生命的意义在于持续的觉知和适应,而这恰恰需要我们不断地面对新的挑战和问题空间,而非沉浸在机器般的自动反应中。 极简主义不是单纯地减少物品的数量,而是减少一切妨碍行动与思考的摩擦。拥有更少的物质财产使得搬迁和转换环境变得更加容易,减少长期的社会和职业承诺赋予我们更大的自由空间,而清理心灵的杂念则释放出更多的认知资源去探索未知。这种轻盈状态促进了地理、职业、社会乃至心理上的移动能力,从而打开了通往新奇体验和视角的大门。 人类的认知与情感健康始终依赖于新颖刺激的输入。新环境、新角色、新人际关系以及新思想的接触不断激发我们的适应能力,确保大脑处于活跃运作状态。

心理学家艾伦·兰格等人的研究表明,正是这种新奇感带来了生理层面的变化,包括对衰老的逆转、认知功能的提升以及情绪状态的改善。相反,缺少新鲜感会让心智陷入惯性,意识逐渐昏暗。 保持意识的清醒与扩展,是实现长寿的重要桥梁。积极主动地投入生活,追求多样体验和持续学习不仅增强了免疫功能,降低炎症反应,还能延长端粒长度,提升心理韧性。这些生理与心理层面的改善,是极简主义作为一种生活方式对健康的间接贡献,也是其与抗老化科学相呼应的体现。 极简主义构成了一个自我强化的“抗熵循环”。

简单生活带来行动的灵活性,灵活性引导我们接触更多新奇局面,新奇带来意识的觉醒,持续的觉醒使生命力延续,而长寿又反过来减弱了对物质安全感的依赖,鼓励我们再次回归更简净的生活。与之对立的是积累、固守与惯性,最终导致停滞和衰败。这一闭环揭示了极简主义不仅是起点,更是智慧的终点——在不断的更新与放下中认知并接受生命本身的丰满。 很多人在物质积累背后隐藏着一种对死亡的无意识焦虑,试图通过拥有更多东西来逃避无常与终结。极简主义则倡导从有限到无限的思维转变:生命的延续和更新赋予了我们重新定义“足够”的能力,使得对物质的紧抓变得不再必要。意识越发扩展,静态的所有权欲望便越发淡化,回归孩童时对新鲜和自由的热爱,轻盈感成为对繁重负担的自然替代。

事实上,极简不仅是减少物质的行为,更是一种对生命的深刻尊重和珍惜。我们被邀请拥有更少,但活得更完整。让物质围绕着生命的需求而转动,而非主导生命。践行极简主义意味着优先考虑可携带性而非持久性,定期改变居住地、职业角色和生活常态,积极追求新技能与新观念,并且经常反省与调整自我状态。它并非苦行僧式的自我否定,而是有意识的选择与放弃。 在认知科学与生理学的交叉研究中,外部环境的简洁与内在精神的协调被发现相互促进。

环境中的繁杂不仅带来视觉和心理的干扰,也会削弱注意力、记忆以及情绪调节能力。保持整体系统的有序和清晰,帮助我们维持认知敏锐与生物耐受能力,这些都直接关联到生命的质量与长度。 初试极简生活者不必急于大范围清理,一点一滴地开始,从整理一个抽屉、减少一次承诺、深吸一口气做起。极简主义更像是一种反复返回的实践,提醒我们持续放下那些不再适合当前生命阶段的累赘。通过这种方式,极简主义让我们不断保持活力,抵御生命进程中不可避免的熵增趋势。 未来越来越多的研究会揭示生命系统内部与外部秩序之间的深层联系。

斯坦福大学的一项研究显示,大脑活动的熵模式与寿命长短关联密切,提示我们对生命和意识系统的维护,不仅影响当下的生活体验,更可能延续我们的生存时间。极简主义正是以一种提升整体系统协同效应和降低无效消耗的生活策略,为我们争取生命的持续与扩展。 总的来说,极简主义作为抗熵的生活哲学,鼓励我们抛弃对物质的过度依赖,拥抱流动和新奇,激发意识觉醒,并通过这种循环促进身心健康与长寿。在信息爆炸和加速生活的时代,适时放慢脚步、回归简约,也许是我们应对复杂世界、实现生命稳健延展的重要路径。这样的生活不仅仅是一种选择,更是一种智慧,让我们在纷扰中找到心灵的宁静与生命的持久光辉。