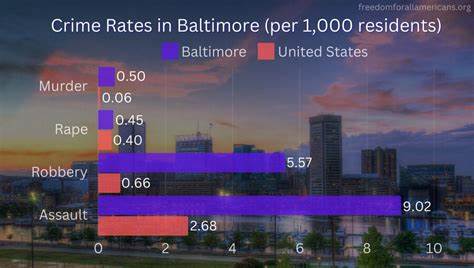

巴尔的摩这座城市长期以来被视为美国犯罪率尤其是谋杀率较高的代表,成为许多媒体系列剧如《火线》(The Wire)中犯罪及警察腐败形象的直观体现。过去,传统的治安观念倾向于加派警力,试图通过更严厉的执法手段来降低犯罪数字,但这一做法不仅未奏效,反而激化了社区矛盾,加深了对弱势群体的不信任和压迫。近年来,巴尔的摩转变策略,摆脱单纯依赖警察的思维框架,转而把暴力犯罪视为一个多层次、多因素交织的公共卫生问题,从而在实质上降低谋杀率,取得了社会广泛关注和认可的成效。 谋杀率下降的背后,实际上是对多个社会结构性问题的深刻回应。贫困、种族歧视、就业机会缺乏、心理健康问题以及社区资源匮乏等都被视为暴力犯罪的根源。巴尔的摩市长布兰登·斯科特在2020年上任后,将暴力犯罪定义为公共健康危机,推动一系列基于科学研究和数据支持的社区方案。

核心策略之一是“群体暴力减少战略”(Group Violence Reduction Strategy, GVRS)。该项目建立在警察、社区成员和社会服务机构的紧密协作之上,特别针对那些最容易卷入枪支暴力的青少年和年轻人展开干预。参与者不仅获得生活导师的指导,还能够得到经济支持,协助就业和稳定生活。有效率的个人再犯率仅为4.3%,显著降低了暴力事件的发生。在项目实施的西区,枪支暴力减少了约33%,汽车劫持案件下降同期也达到33%。此类成效表明,通过满足个体基本需求和提供替代性发展的道路,社区能够实现本质性的治安改善。

与此同时,巴尔的摩推行“安全街道”(Safe Streets)项目,建立社区调解机制,培训和动员居民介入冲突,化解潜在的暴力升级。通过数千次的冲突调节和数百次社区动员活动,强化了居民间的互信和沟通环境。与此同时,也投入大量资源发展青少年活动,提供安全且富有吸引力的娱乐和教育选择,如夏令营、游泳派对和文化活动。这些举措不仅减少了青少年误入歧途的风险,也增强了社区凝聚力和希望感。 巴尔的摩的案例充分展示了警力过度集中带来的弊端。以往的执法模式更多是以“巡逻预防”和“种族定点”为主,警察将在高犯罪率地区重兵部署,但这往往导致居民被无端怀疑和骚扰,甚至权利受侵犯,反而激化档社区紧张情绪。

此外,执法资源被分散于巡逻和一般治安维护,而忽视了对关键暴力犯罪分子的精准打击。新策略调整了执法重点,将警力集中用于针对少数高风险个体,减少对无辜者的骚扰,从而提高了社区安全感和配合度。 正如社区成员和社会科学家指出,犯罪问题的根源不在于人员不足,而是在于社会经济不平等和机会缺失。大量潜在罪犯或受害者出身于贫困、多代居住的少数族裔社区,他们因结构性种族主义和经济排斥而难以获得稳定工作或受教育机会,从而产生绝望情绪,进而走向暴力恶性循环。解决犯罪的关键不只是打击表层的违法行动,更需要深入社会根基,实施有效的社会福利、教育和就业支持。 巴尔的摩在执行这些项目时,得以抵抗来自州层面一部分政客的阻力,这些政客往往倾向于加剧对弱势群体的打压而非提供支持。

市政府能够优先投资于社会服务、心理健康和教育资源,反映了一种更具同情心和科学性的治理理念。虽然暴力犯罪仍存在,但近年来显著的下降趋势带来的是持续希望,是一条可供国内外其他城市借鉴的治理路径。 社区的积极参与是成功的关键之一。在多个项目中,居民成为冲突调解者和安全维护者,社区活动举办者和参与者。这种自我管理和互助体系打破了传统的“警察与市民”对立,增强社区内部的支持网络,减少了对外部执法力量的依赖。通过营造更积极的社会氛围,挖掘青少年的内在潜力,城市逐渐转变成一个更安全、团结的生活空间。

当然,城市治理仍面临挑战。部分地区的犯罪并未同步下降,个别项目无法覆盖所有高风险人群,资金和资源有限等问题依然存在。同时,改变长久形成的社会观念也非一朝一夕之功。整合多部门合作细节复杂,需要持续努力和政策支持。 巴尔的摩的经验告诉我们,单纯依赖增加警力并非解决方案。相反,从公共卫生和社会公平视角审视问题,采取综合措施关注教育、经济和心理健康,将有限资源有效分配到最需要的地方,才能带来实质性的社会治安改善。

城市安全不是靠武力强制,更是社会系统和社区成员共同维护的结果。 这一范例也对全国乃至全球城市治理理念产生诸多启示。在全球化和城市化不断推进的背景下,城市的社会问题日益复杂多样,要求政策制定者树立长远目光,采取以人文本、合作共治为基础的创新策略。巴尔的摩的成功意味着更广泛的社会结构性改革与社区赋权,代表着未来犯罪治理的方向。 在未来,巴尔的摩还有待继续完善和推广这些计划,加强数据收集和研究,确保善治持续发挥效用。同时,强化对弱势群体的经济和社会支持,防止社会排斥,才是根治暴力犯罪之道。

社区安全属于全体市民,只有构建包容、互助的社会环境,才能真正让暴力远离城市,让人民安居乐业。