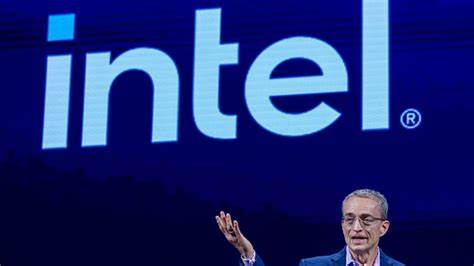

作为全球半导体产业的昔日霸主,英特尔曾凭借其出色的CPU设计和领先的制造工艺,牢牢占据市场主导地位。然而,近年来的种种迹象表明,英特尔正陷入一场前所未有的生存挣扎。在人工智能时代的浪潮席卷全球时,英特尔CEO李博斧(Lip-Bu Tan)近日在一次内部会议中直言不讳地表示,英特尔已经“落后了”,“在AI训练领域基本无力追赶”,甚至坦言公司已不再是十大全球半导体企业之一。这样的表态无疑将外界的视线重新聚焦到了这家芯片巨头的内忧外患。作为美国创新的象征之一,英特尔曾一度几乎垄断了个人电脑和服务器CPU市场。凭借x86架构及持续的工艺制程革新,它占据着不可撼动的优势。

然而,随着技术进步和市场格局的变化,英特尔在芯片制造节点的演进上遭遇到了前所未有的瓶颈。英特尔的14纳米工艺保持多年领先优势,但到了7纳米及以下的先进制程时代,台积电(TSMC)和三星等代工巨头迅速赶超,英特尔内部研发的“超级工艺”陷入延迟,使得其芯片性能和功耗优势日渐减弱。在CPU领域,英特尔的竞争对手AMD凭借与台积电深度合作,推出了 Ryzen 和 EPYC 系列处理器,不仅性能超越英特尔,还在数据中心市场对其发起强烈冲击。AMD在游戏主机、手持设备市场的拓展,也使得英特尔逐渐丧失了部分市场份额。与此同时,英特尔在GPU领域的表现同样令人失望。虽然在集成显卡市场有一定影响力,但面对NVIDIA在独立GPU和AI计算加速器上的绝对领先,英特尔推出的显卡产品往往被视为“赶工版”,难以带来市场震撼力。

NVIDIA凭借其深度学习优化的GPU架构和庞大的软件生态,牢牢把握了AI训练服务器的核心硬件市场。面对上述挑战,英特尔的自研制造模式逐渐暴露弊端。自家的晶圆厂因技术滞后成为瓶颈,被迫将部分芯片生产代工给台积电等竞争对手,甚至在英特尔Meteor Lake芯片的GPU模组制造上完全依赖外包。这种局面同样表明英特尔传统的垂直整合优势正在动摇。除了技术和市场上的压力,英特尔还面临管理层和战略调整的阵痛。2024年公司业绩持续低迷,成本居高不下,导致数千名员工被裁减,企业文化和内部士气均受到打击。

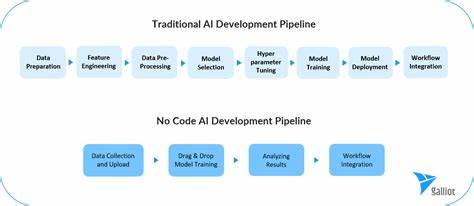

新任CEO李博斧在清理旧有战略后,提出了“谦逊”和“聚焦核心优势”的转型理念,尝试将企业资源集中于部分重点领域展开突破。李博斧特别强调,英特尔将转向“边缘计算AI”以寻求差异化突破。相较于云端AI训练的高性能计算,边缘AI更加注重低功耗和快速响应,英特尔希望利用其在PC和终端设备芯片的优势,打造具备一定自主智能的AI硬件。值得一提的是,李博斧同样关注“行动智能体(Agentic AI)”这一新兴领域,即自主决策且无需持续人类干预的AI系统,这被视为下一代AI技术的突破口。尽管如此,英特尔的转型之路依然极为艰难。NVIDIA已在AI计算硬件市场取得聚集效应,生态圈优势明显。

AMD与台积电的紧密合作,也不断蚕食英特尔的数据中心高端市场份额。此外,苹果公司基于自家设计芯片的战略加速推行,进一步重塑产业链格局。为了扭转局面,英特尔内部流传着拆分并成立独立代工子公司的计划。相比起同时兼顾芯片设计与生产,市场更加认可的“无厂半导体(Fabless)”经营模式有望赋予英特尔更大的灵活性和竞争力。这样的转变若能成功,将使英特尔更加专注于芯片架构设计与创新,而晶圆制造交由专业代工厂承担。然而,这一战略调整短期内难以见到成效。

英特尔18A工艺节点预计于2026年前后量产,能否如期交付并击败台积电仍是未知数,整个行业仍处于技术和市场的剧烈变革期。对于普通用户和投资者而言,英特尔的挑战反映了整个半导体行业由“传统工艺+垂直整合”转向“创新设计+专业代工”的趋势。技术迭代加速、成本压力激增、市场需求多元化共同推动着格局重塑。未来的竞争不仅仅是芯片性能的较量,更是生态系统建设与战略布局的博弈。英特尔是否能够重塑辉煌,关键在于能否在AI加速、新工艺技术、边缘智能等新兴领域实现创新突破,并适应全球半导体供应链的重构。问题的根源不仅是技术差距,更关乎企业文化和经营理念的转型。

李博斧的“谦逊与专注”战略让人看到了芯片巨头愿意正视现实和调整步伐的决心。尽管英特尔已错过了AI训练硬件的头部位置,但凭借其底蕴和技术积累,依然具备重新定义部分细分市场的潜力。未来AI技术的发展将更加多元和复杂,边缘计算、智能终端、自动驾驶、物联网等领域都可能成为英特尔新的增长点。总之,英特尔从巅峰到低谷的历程充分展现了科技行业的残酷竞争与变革速度。AI浪潮重塑全球科技版图,唯有不断适应、持续创新,企业才能在新的时代浪潮中占据一席之地。对于英特尔而言,这是一场马拉松式的挑战,也是重塑自我的机会。

行业和用户都期待这位昔日芯片王者能以新的姿态再度崛起,迎接人工智能时代的下一个辉煌篇章。