时间,历来是哲学家和科学家们争论不休的主题。传统物理学大多把时间视为一个无形的背景,或者是事件发生的座标,在某种程度上被当作绝对或者相对的度量单位。而装配理论(Assembly Theory)则彻底颠覆了这种传统观念。由亚利桑那大学的Sara Walker与格拉斯哥大学的Lee Cronin共同提出,装配理论不仅把时间当作可测量的物理实体,更将其与演化和自然选择联系起来,揭示了生命与复杂物体形成的深层次因果逻辑。探索装配理论,是走进时间物质性与宇宙演化之谜的重要一步。装配理论视时间为一个“物体”,而非仅仅是背景或幻觉。

这一思想挑战了长久以来视时间为抽象维度的观点,强调时间本身具有“大小”并能够在实验室被测量,从而具备物理属性。更重要的是,时间向前流动且不可逆,这决定了宇宙中信息的积累和复杂结构的形成过程。不同于传统物理学中的“块状宇宙”模型,即将宇宙视为静态、同时存在的整体,装配理论强调因果性、选择与历史的积累。这种“因果宇宙”观使得时间的展开成为复杂物体形成的前提。例如,目前存在的一台计算机,其复杂度远远超过单纯的粒子集合,但它的形成依赖于星系、行星、生命、工具与技术等多层次的历史创新。每一步都基于之前的选择和历史积累,这种路径依赖性就是时间深度的体现,也是复杂信息积累的真实写照。

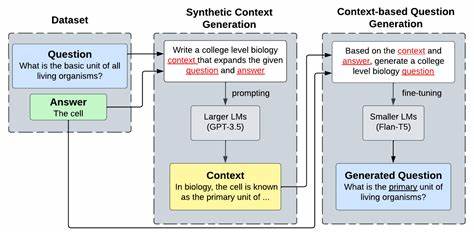

装配理论的核心工具是“装配指数”,它度量一个物体从原始组件到完整结构经历的必要组合步骤数量。每一步的选择都体现了信息和记忆的积累,是排除其他可能性的证据。因此,一个高装配指数的物体意味着这个物体的存在依赖于复杂的、有序的历史路径。换言之,它的存在本身就是时间流动和选择演化的见证。装配理论不仅适用于生命科学,也覆盖了分子化学、计算技术以及文化科技的进程。通过分析分子装配指数与复制数量,可以在化学空间中识别生命标记,实现生命的普适检测。

这对于外星生命研究、人工智能和新药研发都具有深远影响。时间被赋予物质特性后,一系列哲学和物理难题得以重新诠释。装配理论帮助调和了决定论与偶然论之争。传统观点认为宇宙的未来早已注定,未来是封闭的;而装配理论认为未来的确定性在于“现在”的信息量与复杂度。随着宇宙及其组成物体演化出更多信息,未来的可能状态空间也随之扩展,这为新颖性和创新留足了空间。生命的起源及其后续演化过程是装配理论极为关注的焦点。

传统物理学强调“涌现”现象,即复杂结构无法仅从底层组成部分推断而来。而装配理论指出,所谓“涌现”实际上反映了对象在时间维度上的深度。生命体系本身就是时间链条的累积体,其超过物理粒子的复杂度体现了历史选择的结果。这一观点不仅为生命科学提供新工具,也有助于理解智能、意识等高级现象的物理基础。装配理论还提出,宇宙或许是时间在扩展而非空间。空间可能是时间的产物或映射,而我们所感知的物理世界,是时间叠加组合后的复杂产物。

这种视角连接了量子引力等前沿理论,开启了全新的宇宙观。信息、记忆、因果关系和选择,按装配理论,都是时间的不同表现形式。它们不仅是抽象概念,而是具象物体所编码的规则,这些物体在获得历史时序信息的同时,也决定了未来状态的可能性。这种视角助推物理学从传统的静态定律转向动态、历史驱动的理论体系。总之,装配理论为理解时间打开了崭新的大门。它打破了时间作为单纯度量的局限,将其塑造成推动生命、技术及宇宙演进的活跃实体。

未来,随着实验技术的发展,装配指数等概念或将成为揭示生命性质、识别宇宙中新颖复杂结构的关键指标。理解和利用装配理论,或将加速人类对宇宙本质的认识,开创科技与哲学融合的新纪元。时间不再只是无形流逝,而成为有形且有意义的存在,映射着宇宙演进的足迹和未来的拓展空间。