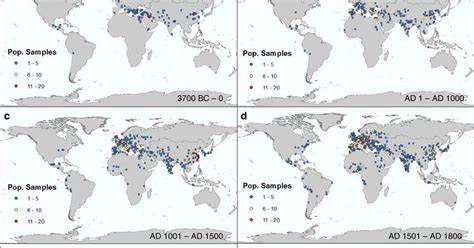

城市化,作为人类社会进步和文明发展的重要标志,贯穿了数千年的历史。从古代的美索不达米亚河谷,到现代的全球大都市,城市作为经济、政治和文化中心一直在不断扩张和转变。对城市化的理解不仅限于当代,更需放眼历史,借助长时段的空间数据,才能更全面地洞察城市发展的规律与趋势。近年来,科研团队成功构建了涵盖公元前3700年至公元2000年,跨越6000年全球城市人口及空间分布的数据库,为研究历史与现代城市化进程奠定了坚实基础。该数据库结合历史文献、考古研究和人口统计数据,首次实现了跨时空的城市人口地理编码和数据整合,为城市研究领域提供了宝贵资源。该数据库的核心价值在于其空间显式性,即为每个城市单位赋予精确的地理坐标及相应的人口规模,弥补了以往仅有数字但缺乏空间定位的不足。

通过数据清洗和标准化处理,学者们确保了不同历史时期和地区数据的可比性,并开发了地理可靠性评级系统,帮助使用者识别和选择数据准确性更高的样本。分析显示,在人类历史早期,城市多分布于肥沃农业区域,如两河流域、尼罗河谷和黄河流域。这一分布与早期生产力发展紧密相关,城市不仅作为生产和交易中心,更促进了文化与技术的传播。进入古典时期,城市成长数量增加,结构日益复杂,城市间的规模等级关系趋向Zipf定律,即第二大城市规模约为最大城市的一半,体现了城市系统内的规模层级和竞争格局。中世纪至近现代期间,欧洲、亚洲和美洲的城市化进程展现出不同节奏,受地缘政治、经济变迁和战争影响显著。例如,工业革命带动了欧洲城市人口的爆炸性增长,而部分地区则经历了城市衰退或迁移。

二十世纪的全球化浪潮使城市化加速,城市中心不断向经济机会丰富和基础设施完善的地区移动,全球人口重心也随之发生转移,呈现从旧大陆向新兴经济体的移动趋势。尽管该数据库覆盖了广泛时期和地理范围,但其数据仍存在一定时空稀疏性,尤其是对非欧美地区古代城市的记录较为有限,且人口估计方法多样,存在一定不确定性。对此,研究者建议结合其他考古和现代统计数据,持续完善数据集,以更准确反映全球城市化的真实面貌。该数据库的应用潜力广泛,不仅可用于历史城市发展模式的分析,也可辅助研究城市与环境的互动、人类迁徙路径、贸易网络演变等多维度课题。同时,为城市规划和政策制定提供历史参考,帮助理解城市增长的可持续性和未来发展方向。随着数据科学和地理信息系统技术的进步,更多跨学科研究将借助此类长时段、空间显式的城市人口数据,推动对城市化内在机制和人类社会变迁的深度解读。

未来,结合遥感技术、考古发掘成果及社会经济数据,将有望更加细致地描绘城市扩张的空间模式和动态,助力构建一个全球城市化的多维度、精准化历史图谱。历史上的城市不只是人口聚集的空间,更是文明交汇与传承的载体。理解其从古至今的发展历程,对于把握人类文化演变轨迹、应对未来城市挑战具有重要意义。该6000年城市化数据集为学界提供了一个新的突破口,使得跨时代、跨地域的比较研究成为可能,为揭示城市化的普适规律和多样性提供了坚实的数据基础。从美索不达米亚的乌鲁克到现代的纽约与上海,城市之于人类发展始终不可替代。深度挖掘这些城市人口与空间数据,有助于解锁人类文明演进的关键密码,推动城市科学迈向新纪元。

。