随着信息技术的飞速发展,如何突破现有电子器件性能瓶颈,实现更高效、更小型化的存储与计算,成为现代科学研究的核心命题。自旋电子学作为利用电子自旋传输信息的前沿学科,因其低能耗和高速响应特性备受关注。传统自旋电子器件主要基于二维磁性薄膜或纳米线,然而二维结构在功能集成、密度提升和三维空间利用方面存在先天限制。近期,科学家成功研制出首个自由形态三维自旋电子器件,标志着三维自旋电子学迈入全新阶段,其背后蕴藏的独特物理机制引发业界热议并展现巨大应用潜力。 这项创新突破源自于采用多光子光刻(MPL)技术实现了高度复杂且尺寸精准的三维磁性纳米结构——三维扭曲磁带。通过灵活控制磁带的几何形状,科学家们得以制造出具有正手性或负手性扭转的磁带结构,实现空间手性调控的精确效果。

这种三维螺旋状结构的创新优势,在于它不仅仅作为信息的物理载体,更成为调控自旋动力学的新自由度,令以往单一的界面手性相关效应得以扩展和重塑。 实验采用极具挑战性的技术路线,首先在光刻过程中构建出纳米级别平滑表面的聚合物三维支架,随后通过磁控溅射技术在其表面沉积厚度仅数埃的磁性多层膜体系。该方法不仅保证了磁膜的均匀性和连续性,更克服了传统电子束沉积工艺难以实现复杂多层膜堆叠的弊端。最终制得的三维磁带结构结合了电子学可控性与纳米级空间结构,实现了电学开关和精密测量的无缝连接。 在该三维自由形态磁带中,研究团队观察到电流驱动的手性磁畴壁(DW)运动表现出强烈的非对称性和选择性。磁畴壁是实现磁存储信息读写的关键载体,其运动快慢及稳定性决定存储驱动效率与可靠性。

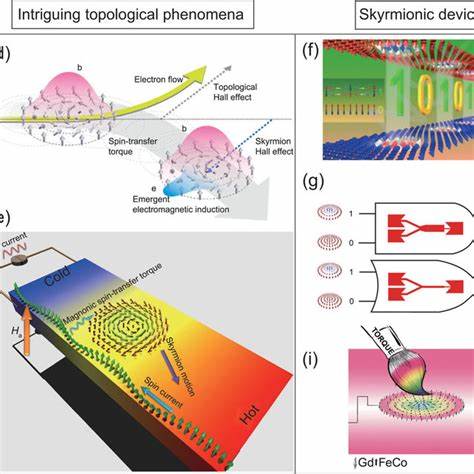

传统二维结构中,自旋轨道力矩等效于一种界面诱导的反对称交换相互作用——Dzyaloshinskii-Moriya相互作用(DMI),形成左旋或右旋的尼尔型畴壁,但两种畴壁势能对称,运动速度相同。研究发现,三维结构引入的几何扭转产生了新的“扭转场”和相关扭转力矩,打破了DW运动速度的对称性,出现“域壁二极管”效应,仅允许某一手性的域壁在特定电流密度范围内顺利通过,实现电流驱动的域壁过滤。 这种现象背后的核心机制,是几何手性与自旋手性之间复杂的相互作用。具体而言,磁带的几何扭转导致局部磁化方向发生梯度变化,形成类似DMI的“几何DMI”,进而产生与结构手性紧密相关的有效磁场。该扭转场偏爱布洛赫型磁畴壁而非界面DMI惯常稳定的尼尔型壁,并且这种效应随着扭转角度增大而增强,但过大扭转会伴随缺陷增多,影响器件性能。该模型充分解释了实验中域壁运动速度间的差异以及阈值电流密度的变化趋势。

引人注目的是,研究团队还发现,三维结构的域壁运动速度不仅与电流极性有关,还受到纵向附加磁场的调控。磁场能够调节磁畴壁内部磁化方向,影响扭转力矩的大小和方向,使得域壁在不同电流和磁场条件下呈现复杂的非对称加速或减速行为。这种多维可控性为未来设计具有逻辑判断和信息处理能力的三维自旋电子器件奠定基础。 此外,研究者将该原理推广到合成反铁磁层(SAF)中。由于SAF中上下层域壁配置相反,几何扭转产生的扭转力矩被相互抵消,域壁运动呈现更高的稳定性和一致性。这为三维磁道记忆中实现多个域壁的同步运动和精确操控提供技术路径,促进存储密度和速度的进一步提升。

该成果不仅突破了自旋电子器件二向性发展的瓶颈,将磁性器件从平面扩展至空间立体结构,更重要的是开启了一条全新的物理研究途径。几何拓扑学与磁学的结合使得人们能够操纵磁性拓扑激发态,诸如拓扑磁畴墙、斯格明子等,进而开发出更丰富且高效的自旋器件应用。例如,利用三维几何手性可实现信息流的非对称传输、磁性逻辑器件的多重态识别以及具有自适应调节功能的神经形态计算装置。 该研究从根本上改变了对于磁性领域墙动力学的传统认知,未来有望与量子自旋电子学、电荷自旋耦合器件等多学科融合,极大推动下一代信息技术的发展。尤其是在三维集成电路和可穿戴设备快速发展的时代背景下,具备空间高效利用率且性能卓越的三维自旋器件将成为主导技术方向。 综上所述,首个自由形态三维自旋电子器件的成功研制为信息技术领域注入了强劲动力。

利用先进的多光子光刻工艺,实现了具备复杂几何拓扑结构的磁带制造,引发几何手性与自旋动力学的协同效应,展现了域壁运动的非对称性和过滤功能。此类结构不仅提升了磁存储和逻辑计算的灵活性和性能,更为构建未来三维立体自旋电子信息系统奠定坚实基础。预计伴随着材料科学、微纳加工及理论模型的进一步突破,这一领域将实现规模化商业应用,推动数字经济迈向更高效、智能的新时代。