在现代物理学和哲学的边界上,一种深刻而富有颠覆性的思考悄然兴起:意识是否才是现实的基本基质?换言之,我们习以为常的物质、能量乃至时间和空间,是否都是从某种更为根本的“纯粹意识”中产生的?这一观点不仅挑战传统的物理唯物主义,也深入触及意识本身的本质及其与宇宙的关系。探索这一命题,既是对存在本源的哲学追问,也是对科学范式潜在变革的前瞻。意识作为现实的基础,这一理念在多个文化和思想体系中均有体现,尤其是在印度古老的非二元论哲学——阿德瓦伊塔·韦丹塔(Advaita Vedanta)中得以完整表达。非二元论强调,世界的多样性不过是意识的幻象,所有个体和物质的表象最终归结为同一无二的存在,即作为意识本质的“纯粹知觉”。这种认识引发了对自我、宇宙以及存在意义的根本思考。科学哲学家和意识研究者也开始逐渐以开放的态度探讨类似观点,试图弥合传统的物理学与主观体验之间的鸿沟。

对于物理世界而言,长久以来物质和能量被视为构成宇宙的基础元素,意识则被还原为脑部复杂神经活动的产物。然而,某些科学理论,如泛心论(Panpsychism)和整合信息理论(Integrated Information Theory),为意识赋予了更为根本和普遍的地位。泛心论主张意识作为一种基本性质,类似于质量和电荷,存在于整个宇宙的所有层面。这意味着不仅人类和动物有意识,连植物、微观粒子乃至宇宙的基本构件都有某种形式的“知觉”或主观体验。整合信息理论则试图从信息处理的角度量化意识的存在,强调系统内部信息的整合程度与意识的强度直接相关。这些理论为意识成为宇宙根基提供了科学探讨的可能路径。

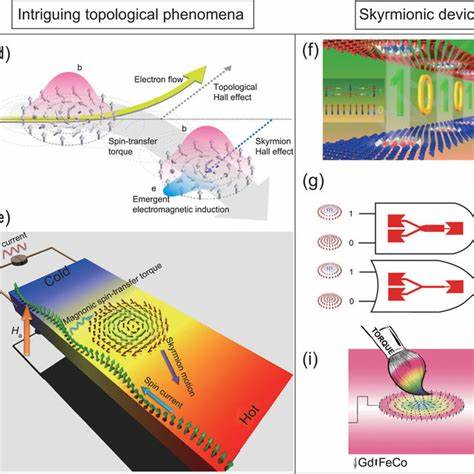

此外,量子物理的某些解释也隐含了意识在现实构造中的核心作用。量子力学中的观察者效应表明,量子态的坍缩似乎与观测者的介入相关,这在某种程度上暗示意识对物理现象具有关联与影响。尽管科学界对这一点尚无共识,但它为意识和现实关系的研究提供了新的视角。如果我们接受意识是现实的基质,那么传统的个人主义和物质层面的世界观将会被彻底颠覆。在这种框架下,所有个体的意识不是彼此独立的孤岛,而是同一“自觉场”的不同表现形式。诸如命运、偶然性和自由意志等概念,也需重新解读为这一宇宙意识自我展开的过程,而非单纯随机或孤立事件。

这样的转变将引发深远的伦理学和社会哲学讨论,影响我们对责任、关系甚至生命意义的理解。这一视角同样对现代心理学和生命科学有着潜在影响。如果意识是宇宙的根本属性,那么对心理现象的研究不能仅局限于生理机制,而需要考虑意识自身的性质及其与外部现实的相互作用。这不仅有助于理解意识的起源和功能,也为治疗心理疾病和提升认知能力开辟新的路径。不可忽视的是,这种观点也与许多传统宗教和神秘主义的见解产生共鸣。尽管“意识为一切基础”的理念并非专属于某种信仰体系,但它确实呼应了包括佛教、道教、印度教等在内的多种文化对世界本源的深刻洞察。

现代科学的探讨正逐渐将这些古老智慧以新的语言重新解读和验证。面对这一命题,科学界和哲学界都提出了诸多质疑。如何准确界定“意识”?如何在实验层面实证意识对物质世界的决定性作用?这些都是亟待解决的难题。意识的非物质性、主观性使其成为科学传统方法难以完全触及的领域。然而,随着神经科学技术的发展,如功能性磁共振成像(fMRI)与脑电图(EEG)等手段的进步,意识研究正逐步揭示其复杂的神经基础,为“意识基质论”提供了更多可讨论的事实基础。同时,哲学上的解释也在不断完善,诸如现象学、存在主义等流派为理解意识的本质和体验维度提供了多样视角,进一步丰富了这一论题的思辨深度。

总结来看,意识作为现实的基本基质,是一个融合了哲学、物理学、意识科学及宗教智慧的跨学科命题。它挑战了传统物质取向的世界观,为我们理解自我与宇宙的关系提供了崭新视野。无论最终结论如何,这一思考都激发了对存在的深层探索,提醒我们在感知的背后,或许存在着一股更加深远的“知觉”力量支撑着整个现实。未来,随着科学技术的进步与哲学思想的交融,关于意识与现实关系的研究将持续深入,解答这个古老而现代的谜题也许只是时间问题。