在计算机图形学、计算几何和工程设计等领域,判断两个三角形是否相交是一个基础且关键的问题。无论是三维建模、碰撞检测,还是计算机辅助设计(CAD)系统,都频繁地涉及到三角形之间的相交判定。面对三角形这样的基本几何形状,如何准确且高效地判断它们是否相交,是保证系统稳定性和计算精度的核心挑战。本文将从基础数学原理出发,结合实用的算法步骤,解析判断两个三角形相交的完整过程,并探讨应对边界和特殊情况的方法,以及各种优化技巧。深入理解这些算法对于开发稳定的图形应用和工程软件具有重要意义。首先,我们需要理解定义三角形的基本数据结构。

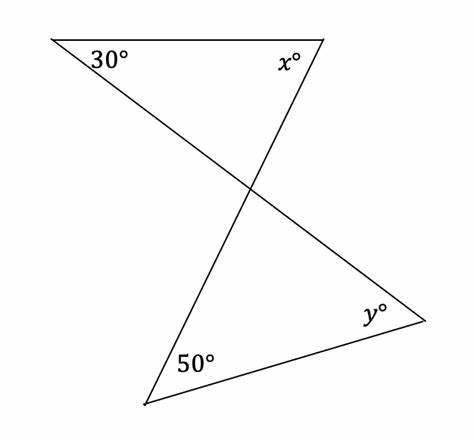

三角形由三个顶点组成,每个顶点是空间中的一个三维点。定义顶点为向量V0、V1和V2,可以表示为三维向量集合。通过这三个点,可以构建三角形所在的平面参数。判断两个三角形相交的算法通常分为两大阶段。第一阶段旨在快速排除明显不相交的情况,以提升整体效率。具体做法是检查其中一个三角形的所有顶点是否全部位于另一个三角形所定义平面的同一侧。

如果是,则表明两者不可能相交,因为一个三角形完全被包裹在对方平面的同一侧。实现这一阶段需要计算平面方程。选取三角形的三个顶点,通过向量叉乘计算法向量,再利用其中一个顶点确定平面方程。计算公式为N=(V1 - V0)×(V2 - V0),其中N为法向量。其后,平面方程可表示为N·P + D = 0,其中P为任意点,D由点和法向量计算得出。接下来,判断另一三角形的三个顶点到此平面的距离,将距离分为正负或接近零(在一定公差内)以确定它们位于平面的哪一侧。

若所有顶点同侧,表明无交集。若两三角形互换位置后仍无相交可能,则可以确定两三角形不相交,算法直接返回假。当第一阶段未能早早排除时,进入第二阶段细致检测。这一阶段关注边缘和顶点的交叉情况,包括边界接触和部分重叠。首先,将三角形的边表示为有向线段,便于后续计算。线段的定义由两个端点组成,结合参数t,t在0到1之间时表示线段内的点位置。

利用线段可以扩展到无限的直线,通过定义源点和方向向量描述。参数t则不受0到1限制,允许表示直线上的任意点。借助参数t,可以计算点到线的投影以及点在线或线段上的位置。基于此,算法检验每条边的线段是否与另一三角形所在的平面相交。若存在交点,分两种情况处理。交点为单个点时,需判断该点是否位于目标三角形内部。

可借助点是否处于三角形内部的测试来完成,这通常使用重心坐标或向量叉积法实现。若交点为线段,说明两个三角形发生重合或边界重叠,进一步确认边界上的位置和是否存在重合部分。判断点是否位于三角形内部亦是关键步骤,常用方法是计算三个向量的叉积方向一致性,检测点是否落在三角形所有边内部区域。此外,点是否在边界边上线段上需精确检测,这要求判断参数t是否在合理区间且误差容忍度足够。复杂度在于边界和顶点的极限情况,例如共面边、共享顶点、单点接触都需要额外的小心处理。进一步,当有线段与三角形边重合时,需要判断两条线段是否相交。

二维投影法常用来简化三维空间中的线段相交判定。通过选择坐标轴上最大维度,将三维线段投影到二维平面,利用隐式直线方程判断点与线距和位置关系。线段相交判定依赖端点分别处于另一线段直线的左右侧,若端点位于对侧则可能相交,结合端点在线段的位置判定更为精确。特殊情况下,例如线段共线重叠或者端点共用,需要额外分支逻辑区分,避免误判。为了保证算法的健壮性,所有比较操作均需带有容差参数epsilon,抵消浮点计算误差的影响。这一点在实际工程应用中尤为重要,可以避免因微小数值偏差导致的错误判断。

除了基础逻辑,优化也是不可忽视的部分。复用计算得到的平面参数和点到平面距离,避免重复计算可以显著提高性能。提前判定简单排除条件减少不必要的细致检测,对提升整体算法响应速度至关重要。总的来说,判断两三角形是否相交是一项结合向量代数、几何直觉和工程经验的综合任务。关键在于分阶段处理、精确数学验证和容错处理。借助本文介绍的结构化思路和详细计算步骤,开发者能够构造出既精准又高效的三角形相交检测算法,满足从游戏实时渲染到工业设计软件等多样需求。

未来,随着计算需求增加,结合更多空间分割结构以及并行计算技术,将进一步推动三角形碰撞检测算法的发展和应用。通过持续对算法的精细打磨,工程师们可以确保在复杂场景中仍保持算法的稳定性与计算速度,进而实现更丰富真实的数字世界。