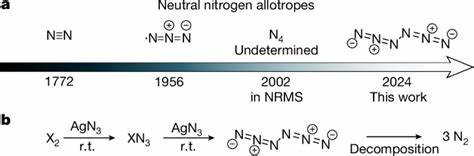

氮元件广泛存在于自然和工业中,其稳定的双原子分子形式N2由于强烈的三键结合,表现出化学惰性。然而,科学家长期以来对更高聚集态的中性氮同素异形体特别是分子形式的多氮化合物表现出浓厚兴趣。多氮化合物不仅代表着极具挑战性的合成目标,还被预期因其超高能量密度有望成为新一代清洁、环保的高性能能源储存材料。近期,科学界见证了令人振奋的进展——中性六氮分子C2h-N6的成功制备及其稳定性的确认,标志着中性氮同素异形体合成研究迈出里程碑式的一步。 六氮分子C2h-N6的研究背景可以追溯至以往关于多氮体系的理论预测和零星的实验探测。传统观点普遍认为,由于电子层排布及分解动力学等因素,中性多氮分子极易发生分解,其存在时间极其短暂,这使得之前曾报道的中性多氮化合物如四氮(N4)始终未能明确解析其结构或实现稳定制备。

相比之下,带电多氮离子,如五氮阳离子(N5+)及其盐类则因电荷的稳定效应而在多个研究中成功合成和表征,但其实际应用和安全性仍具争议。 在这样的科学背景下,来自贾斯特斯·利比希吉森大学的Weiyu Qian、Artur Mardyukov和Peter R. Schreiner团队开创性地采用气相反应技术,通过氯气或溴气与固态银叠氮化物(AgN3)的反应,成功合成了中性六氮分子C2h-N6。该反应在室温下于减压条件下进行,反应生成的产物随后被迅速冷凝并捕获于10K的氩基质中以便后续分析。这一创新的制备方法不仅打破了经典的合成障碍,也为中性氮多聚物的实验证明提供了可行路径。 精密的光谱技术成为确认C2h-N6存在和性质的关键手段。红外光谱显示出一组独特且稳定的吸收峰,尤其是在2076.6 cm⁻¹等波数范围内的振动模式,其特征显著不同于起始物质及副产物。

借助15N同位素标记实验,光谱带的位移和强度变化依据分子内部氮原子的排列位置进行了精确对应,进一步佐证了目标分子的结构特征。紫外-可见光谱数据亦显示了符合计算预测的电子跃迁,光谱变化也验证了分子的光致分解及其机理。 分子结构的理论计算则为理解C2h-N6的稳定性提供深刻见解。采用高级量子化学方法如CCSD(T)/cc-pVTZ水平的计算表明,六氮分子呈C2h对称结构,包含两个N3亚结构单元,通过单键相连形成分子整体。与N2的三键相比,N3亚结构内的N–N键表现出较长的键长和较低的键级,体现为部分双键特性。这种键合方式赋予了分子较高的能量储存潜力,同时形成势垒足够高的解离壁垒,使其在低温甚至室温下具备一定的寿命和稳定性。

电子密度的拓扑分析揭示了分子内电子云的分布及键合弱点,指出N2–N3键段为潜在的断裂点。此外,电子局域化函数(ELF)显示该键处电子对局域度较低,反映了键能相对较弱,有助于解释分解机制。尽管根据Lewis结构,分子似乎预示中间体容易裂解为两个叠氮自由基,但实际计算的自由能变化和动能障碍显示此路径不利,而直接解离为三分子氮气则具备较低的能量屏障,符合实验中观察到的分解现象。 动力学模拟及量子力学隧穿效应的研究进一步阐明了分子的稳定性。计算预测,在77K的液氮温度下,六氮分子半衰期超过百年,意味着其足以在低温环境下被捕获和表征。在室温条件下,分子的半衰期虽缩短至毫秒量级,但仍足以顺利完成捕获过程。

此外,相比类似的六氮环状同分异构体,如环境中的六氮芳环结构,C2h-N6的构型显示出明显的稳定优势,隧穿效应引起的快速分解可能性较低。 从能源应用角度,六氮分子的能量密度远超氢气、氨气和传统含氮燃料如肼类物质。理论计算表明,其分解生成三分子氮气时释放的化学能高达185.2千卡/摩尔,在按质量计算时,其爆轰能量是经典炸药TNT的两倍以上,彰显其作为高能材料的巨大潜力。此外,依据Kamlet-Jacobs方程计算,六氮的预计爆轰速度和爆轰压力均位于优质军用或工业炸药之上,且其纯净的氮气产物无环境污染问题,为绿色能源和环保炸药的发展方向树立了新标杆。 实验制备过程中,采用银叠氮化物作为多氮前体的选择基于其优异的反应活性和对多氮结构的促进作用。气体卤素的引入不仅引发了目标产物的形成,也促使反应体系表现出复杂的中间态,方便对多种氮同素异形体及相关自由基的捕捉和深入研究。

氩气基质的超低温捕获技术减少了分子间的热能扰动,为分析提供了理想平台。这样的矩阵隔离方法是多氮化合物研究的黄金标准,同样对未来其他高能分子的研究极具借鉴意义。 这项研究的重大突破不仅体现在合成出一种此前未被成功制备的中性氮多聚物,更在于它揭示了中性多氮体系稳定性的一些全新定量标准和理论指导,突破了长期以来科学界对中性多氮化合物“不可捉摸”的刻板印象。此外,该成果也推动了多氮材料向实际应用转化的进程,未来有望在航空航天、爆炸物设计和清洁能源存储等领域发挥重要作用。 值得注意的是,六氮分子的制备与表征严格遵守实验安全规范,鉴于银叠氮化物及卤素叠氮化物的高危险性,实验规模均控制在极低量,配备全面防护措施。相关设备如高真空系统、低温基质隔离装置、精密光谱仪等均为安全且高效研究提供了保障。

展望未来,科学家可基于六氮分子结构的成功合成,继续探索更为复杂的中性多氮体系,例如含有更长氮链或多环构筑单元的分子。此外,分子修饰和外部条件调控技术可能进一步提升这类材料的稳定性和应用性能,促进其在高能材料中的落地应用。量子化学计算与先进光谱技术协同发展,将持续推动氮同素异形体研究进入更精细化的时代。 总的来说,六氮分子C2h-N6的制备标志着氮元素化学研究的一个新高峰,体现出极高的科学价值和应用前景。它不仅为破解多氮体系的稳定性难题提供了可借鉴的范例,也为绿色高能材料的设计与合成开辟了新的空间。随着相关技术的不断优化与理论研究的深化,未来中性多氮同素异形体的多样化和实用化将成为化学领域中令人期待的重大课题。

。