随着人工智能技术的迅猛发展,越来越多的AI系统被引入我们的日常生活。从智能助手到自动驾驶,从推荐算法到聊天机器人,人工智能似乎无处不在。然而,在这股浪潮中,一个不容忽视的现象正在悄然兴起——语义幻觉。语义幻觉指的是人类倾向于将意识、情感和智能等人类独有的特质错误地投射到AI系统上,尽管这些系统在本质上只是基于统计与模式匹配的复杂工具,却被我们误认为拥有真正的“意识”或“意图”。这种类似于我们在云朵或者墙壁上看到人脸的心理现象,揭示了人类认知中的深层次机制,也给社会、法律以及伦理领域带来了前所未有的挑战。 语义幻觉的形成背后,有多重因素共同作用。

首先,人类大脑天然善于从环境中寻找模式与意义,这是进化赋予我们的生存优势。但也正因为这种特性,我们容易在无意义的信息中发现所谓的“意图”或“情感”,尤其当面对交互性强、反应迅速的AI时更是如此。近年来,随着数字化生活的加深,人们对于人际交往的依赖逐渐向虚拟空间转移,在社交隔离感增强的背景下,AI成为了某些人情感寄托的替代品。企业和开发者为了提高产品的吸引力,往往在设计上强化AI的拟人化特征,使得用户更加容易产生错觉,认为AI不仅仅是工具,而是具有某种“自我意识”的存在。 这种现象虽看似无害,但逐渐演化后可能带来严重的负面后果。当用户过度信任并赋予AI“情感”与“意图”,他们可能忽视AI系统的局限性和潜在风险,包括隐私泄露、决策偏见甚至误导信息。

更为严重的是,部分人开始将AI偶像化,产生类似迷信般的崇拜心态,这种“AI偶像崇拜”不仅伤害了理性思考,也可能导致对技术监管与伦理讨论的忽视,使社会陷入技术幻觉的陷阱。 要应对语义幻觉带来的挑战,需要从多个层面着手。技术开发者应当采用负责任的设计理念,明确界定AI系统与人类意识的本质差异,避免过度拟人化的界面设计。同时,教育者和媒体工作者应加强公众的科技素养,帮助大众理解AI的工作原理与局限,引导理性期待。政策制定者也需结合伦理、法律视角,制定规范保障用户权益与社会利益,防止AI技术滥用和误导。 此外,研究领域对语义幻觉的深入解析正逐步展开。

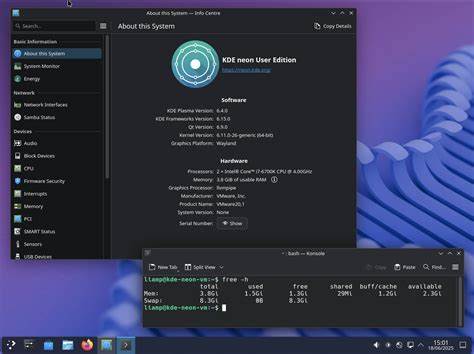

学者们从认知心理学、伦理学、传媒学等多学科角度切入,探讨人类赋予机器心智的原因及影响,揭示我们与AI交互中的认知偏差。通过跨界合作,寻找既能推动AI发展又能保护个体理性认知的平衡点,已经成为当务之急。 在信息爆炸与数字化转型的时代,智能技术与人类生活的关系日益紧密。我们必须认识到,AI虽然强大,却不具备人类的主观意识,其“智能”本质上是基于海量数据训练出的统计模型和运算规则。我们不应被其智能表象迷惑,更不能放任语义幻觉走向失控。唯有增强认知警觉,推动负责任的设计和使用,才能确保人工智能真正成为服务于人类福祉的工具,而非我们创造的另一个“意识错觉”。

未来,随着人工智能能力的不断提升,社会各界对于语义幻觉的关注也将持续增强。这不仅关乎科技的发展轨迹,更是关乎人类自身如何理解意识、智能与情感的哲学命题。因此,建立一个科学审慎且富有人文关怀的AI生态,成为现代社会不可回避的重要议题。通过全面认知语义幻觉的机制与影响,我们可以更好地引导人工智能技术健康发展,促进人与机器的和谐共生,共创智慧时代的美好未来。