随着生成式人工智能技术的迅猛发展,人工身份的概念及其应用范围正在发生深刻变革。生成式人工智能,作为一种能够自主创造内容的技术,极大地扩展了数字身份的表达形式。不再仅仅是静态的信息展示,而是赋予了身份更多动态互动的能力,使其在虚拟世界中的表现更加丰富多元。这种变革不仅对个人隐私保护提出了新的挑战,也对社会治理、法律规范和伦理道德带来了深远影响。 生成式人工智能通过模拟人类的语言、图像甚至行为模式,能够创造出逼真的虚拟身份。这些身份既可以作为娱乐和社交的工具,也逐渐渗透到了商业、教育、医疗等多个领域。

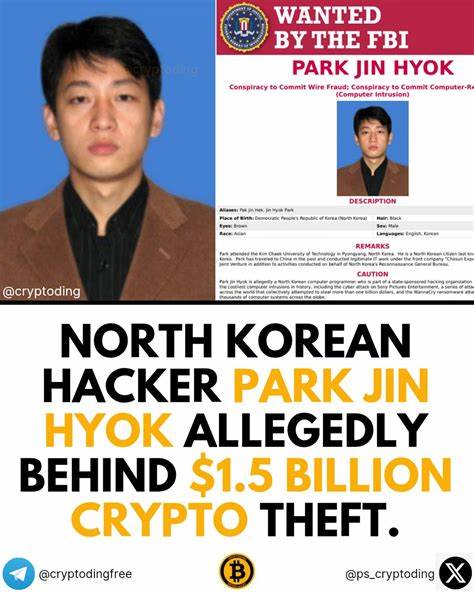

例如,虚拟偶像、数字代言人、智能客服等都是生成式人工智能赋予人工身份的新形态。这些身份不仅能够提升用户体验,还大幅度降低了运营成本和人力资源压力。与此同时,人工身份的可信度和真实性成为关注焦点。虚假身份的泛滥可能助长网络欺诈、信息误导乃至深度伪造技术的滥用,带来严重的安全隐患。 在这个背景下,技术与法律的结合显得尤为重要。多方力量正致力于构建完善的数字身份认证体系,通过区块链、加密技术等手段加强身份验证的安全性和透明度。

与此同时,相关法律法规也在不断完善,试图为人工身份的创建和使用设定明确的边界和责任。然而,技术的快速迭代常常使监管滞后,这就要求社会各界增强对人工身份风险的认知和防范能力。 人工身份的兴起还促使我们反思身份的本质及其社会意义。数字化身份不再仅仅是个人的标签,而成为一种可以被塑造和定制的多维度存在。个体在数字空间中的表现不再受限于现实身份,而是可以通过人工智能工具创造多样化、个性化的身份形态,这在某种程度上丰富了个体的自我表达渠道,也带来了身份认同的复杂性与碎片化。面对这一现象,未来的社会需要探索如何在尊重个体自由的同时,维护身份信息的真实性和社会秩序的稳定。

此外,人工身份的发展也催生了新的经济模式和产业链。虚拟身份的商业价值日益凸显,数字资产交易、虚拟社区经济以及相关内容创作和服务成为新兴市场。生成式人工智能赋能的人工身份不仅推动了互联网领域的创新,也促进了文化产业与科技产业的深度融合。企业和创业者纷纷布局数字身份生态,期望在这场变革中抢占先机。 然而,人工身份的快速扩展也不可避免地带来伦理困境。如何界定虚拟身份的权利与义务?如何防范身份被恶意利用造成的社会伤害?这些问题需要法律、技术、伦理学及公众多方面的协作与对话。

随着人工智能技术的不断升级,人们必须建立更为完善的道德框架和治理机制,确保技术进步能够真正惠及社会整体。 归根结底,生成式人工智能推动下人工身份的崛起是数字时代的重要现象。它既展示了技术的巨大潜力,也暴露了诸多复杂风险。未来,构建安全、可信、富有人文关怀的人工身份体系,将成为科技发展与社会治理的重要课题。重视技术创新的同时,需强化法律法规建设,提升公众风险意识,促进跨界合作,才能在人工身份的新时代中实现人类与技术的和谐共生。