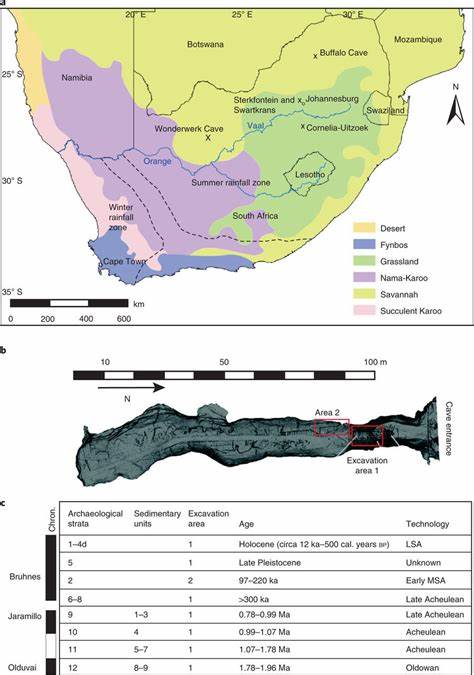

古代非洲作为人类文明的摇篮,其气候变化历来被认为对人类进化起到了至关重要的推动作用。长期以来,科学界普遍接受这样一种观点:在大约350万年至250万年前的过渡时期,非洲经历了一段显著的干旱期。这段时间被称为“上新世-更新世转变期”,认为北非由于降雨锐减,导致了大片森林退化为草原地带,从而促进了早期人类—特别是属于智人属的祖先—向直立行走和日间采集采食环境的适应。然而,近期的一项创新研究彻底颠覆了这一传统认知,揭示当时北非气候较为稳定,持续保持湿润多雨的状态,给早期人类进化的环境故事蒙上了一层迷雾。传统上对这一时期气候变化的理解,主要依赖于海洋沉积物中的尘埃含量分析。海底的沉积核心中发现的尘埃浓度上升被解读为撒哈拉沙漠的扩展和夏季季风强度的下降,意味着气候逐渐趋干。

然而,这一解释忽略了尘埃增加可能受不同风力模式和风向频率变化等非降雨因素影响。最新研究采用了不同的方法——通过分析陆地植物分泌的叶蜡成分中的氢同位素比例,间接推断历史上夏季降雨量的变化。植物在生长期产生的叶蜡不仅能够保存水的同位素信息,还能反映当时环境中的水循环状况。结果显示,即使全球气候经历了温度波动和冰川期的形成,北非区域的夏季降水依然保持稳定,没有出现之前假设的持续干燥趋势。这一发现挑战了干旱假说并引发了对古环境条件与人类进化之间关系的重新思考。长期以来学界推测的干燥环境为促进早期人类放弃树栖生活、直立步行并扩大地面觅食范围提供了迫切的生态动因。

但现有证据表明这些进化变化发生时,其环境背景可能并不像想象中那样干燥和恶劣,而是拥有丰富的水资源和植被覆盖。这启示我们,早期人类进化驱动力不仅仅来自外部环境压力,还可能与内部生物学特性及复杂的生态互动相关。此外,这项研究对未来气候变化趋势的预测同样具有重要意义。上新世-更新世转变期大气中的二氧化碳含量与现代水平相仿,但当时的二氧化碳浓度呈下降趋势,而当前人类活动使其持续上升。理解历史气候对水循环的影响机制,将有助于预测非洲这一水资源匮乏地区在未来全球气候变化中的降雨变化趋势。重新审视北非古气候的稳定湿润态势不仅令我们对早期人类与环境互动的认识更为精准,也为研究古气候变化对进化路径的作用提供了重要的科学依据。

未来研究需进一步探索非干旱条件下人类祖先的适应策略及生态动态,揭示早期人类智慧和行为创新的真正起点。综上所述,古代非洲气候的意外湿润重新书写了早期人类进化史,推动科学界走出基于单一证据的局限,朝着多维度、多学科融合的研究方向迈进。我们对人类起源的理解因此更加丰富和立体,为探索人类未来的生存环境提供了宝贵的参考。