近年来,随着大语言模型(LLM)技术的快速发展,如何有效利用提示语(prompting)激发模型潜力成为业界关注的焦点。在各种提示策略中,角色设定(Persona)因其形象直观且应用广泛而引起热议。所谓角色设定,即在提示语开头假设模型具有某一特定身份或专业背景,如“你是一位资深软件工程师”或“你是一名优秀的市场营销专家”,目的在于引导模型生成更符合预期领域知识和风格的回答。然而,角色设定究竟是否真正提升了模型的表现,还是仅仅起到了一种风格包装的作用?这个问题亟需深入探讨。 角色设定的理念来源于人类交流中的角色扮演技巧。通过明确身份定位,交流双方能够更准确地对齐信息传递目标和预期语气。

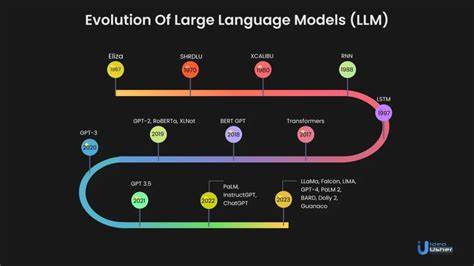

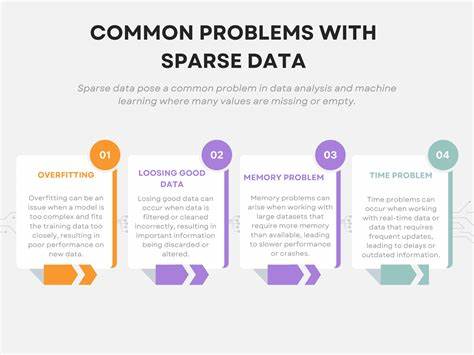

在人工智能领域,特别是基于海量语料训练的大语言模型中,角色设定被视为激活模型潜在知识库中与该身份相关的特定信息和表达模式的一种方式。换句话说,模型被期望借助“身份标签”聚焦于更相关的知识区域,提高回答的专业性和针对性。 然而,实际研究结果却显示这一过程远比表面看上去复杂。首先,从数学和符号推理的角度观察,早期研究曾报告过积极效果。例如,某些小规模模型在赋予“帮助数学家”身份后,解决复杂数学题的准确率有所提高。然而,后续重复实验却发现,与链式思考(Chain of Thought, CoT)等先进提示技术叠加使用时,角色设定可能导致模型混淆,反而降低了表现效果。

这暗示角色设定并非对所有任务通用,其效果存在不确定性和依赖上下文的特性。 在开放式问题回答和常识推理领域,角色设定的影响同样表现出有限但积极的信号。一些大规模评测显示,赋予模型“专家”标签后,在答案开放度较高、需要主观判断的问题上准确率提升约两个百分点。这表明模型在生成更灵活、多样化且符合专业语境的回答时,角色提示有一定促进作用。然而,针对那些选项固定、答案明确的多选题,角色设定对结果的提升则难以察觉,体现了其在结构化任务上的局限性。 医疗健康问答是角色设定效果较为明显的另一个领域。

研究指出,在涉及膝关节置换的问答测试中,将ChatGPT-4设定为“经验丰富的骨科医生”,模型回答的可接受率从中性提示时的55%跃升至77.5%。这一显著提升反映了角色设定能够有效提升模型针对特定专业领域的表现,但这种效果是否能推广至其他医疗子领域或知识密集型行业,则仍需更多验证。 相比之下,在软件工程和代码生成领域,角色设定的作用被证明几乎微乎其微。研究发现,即便更改提示中的角色身份,如“高级工程师”或“项目经理”,生成代码的抽象语法树(AST)变化甚微,且并未修复已有的逻辑漏洞。另外,尽管不同角色身份下对创意打分有所差异,但代码质量和安全缺陷始终存在。由此可见,技术领域内的评估标准往往更注重结果的准确性和功能实现,单纯通过改变角色身份难以显著提升模型表现。

那么,角色设定究竟是“灵丹妙药”还是“华丽的伪装”?从目前的证据看,后者的说法更具分量。大多数情况下,角色提示更像是一种美化输出语气和风格的工具,而非触发更深层知识或逻辑分析的钥匙。模型可能确实根据提示调整了说话习惯,但并未在知识深度或推理能力上产生质的飞跃。 尽管如此,角色设定仍有其不可忽视的实用价值。对于需要特定口吻、语气或文体的写作场景,比如起草正式公文、专业报告、营销文案等,精准的角色提示能极大改善文本的自然度和专业感,满足用户在表达风格上的需求。换言之,即便它对提升模型理解问题或解决复杂逻辑问题的能力有限,但在塑造文本风格和提升用户体验方面具有独特优势。

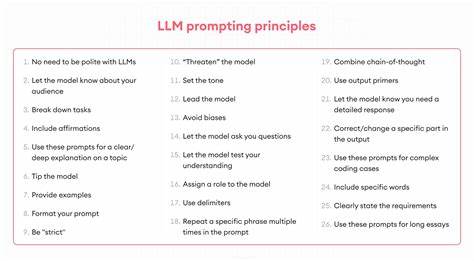

此外,考虑到大语言模型技术日新月异的进步速度,未来角色设定的作用潜力仍不容小觑。随着更丰富多样的提示技术不断被开发和整合,及模型在推理层面理解力的增强,角色提示有望与其他高阶技巧协同,产生更显著的增益效果。尤其是结合多轮对话、动态身份切换以及多智能体协作等复杂场景,角色设定或将成为提升模型生成质量的重要环节。 总结来看,角色设定作为一种提示策略,起到了明显的风格修饰和语气引导作用,但其在提升模型知识运用和逻辑推理层面尚缺乏有力证据支持。用户在应用时应根据具体需求权衡使用,避免对其效果产生过高期待。与此同时,行业研究者和开发者需持续投入更多严谨的实验和评测,探索角色提示与其他提示方法深度融合的可能,为构建更智能、高效的交互系统奠定基础。

面对这场角色设定的“真假之争”,理性认知和科学验证是前进的唯一方向。技术发展尚在初期,未来还有无数潜力等待挖掘。而在此之前,角色设定依旧是每位提示工程师工具箱中不可或缺的一环,帮助用户更好地与大语言模型沟通,创造出符合期待的内容体验。