细胞作为生命的基本单位,其复杂性和精密性长期以来困扰着科学家们。传统的细胞研究多依赖实验操作,费时费力且成本高昂。近年来,随着计算能力和人工智能(AI)技术的突飞猛进,科学家们开始尝试借助AI构建虚拟细胞,期待用数字化模型来模拟细胞的行为和功能。虚拟细胞不仅有望提升生命科学的研究效率,更可能革新药物开发、疾病治疗以及个性化医疗等领域。 构建虚拟细胞的概念最早源于对细胞全貌的深入理解和整合。细胞由无数分子组成,蛋白质、脂质、核酸等各类生物大分子在彼此间错综复杂地相互作用,形成了多个层次的调控网络。

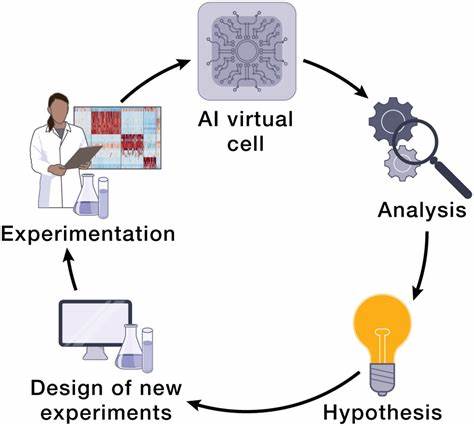

如何将这些信息以数学模型和计算机算法的形式表达,成为虚拟细胞项目面临的核心难题之一。虽然过去已有全细胞模型的尝试,但多半基于极简化版本,难以全面反映真实细胞的动态变化。 当前,人工智能尤其是机器学习技术在计算生物学中扮演着举足轻重的角色。通过训练深度神经网络,AI能够识别和预测细胞内复杂的生物过程,例如基因表达调控、蛋白质折叠路径以及信号传导机制。国际知名研究者斯蒂芬·奎克(Stephen Quake)提出,未来细胞生物学将实现“90%计算、10%实验”的转变,推动实验方法向虚拟化和自动化迈进。在他的引领下,多支科研团队正致力于打造能够模拟完整生命活动的虚拟细胞模型。

然而,虚拟细胞的建构并非易事。首先,细胞内分子数量庞大,动态变化频繁,数据维度极其庞杂,如何整合多种生物组学数据成为重大挑战。目前的算法往往依赖于高质量的实验数据作为训练基础,但这些数据的获取本身就异常复杂。二来,细胞的环境极为多变,外部刺激和内部调节因素共同影响细胞行为,模拟这些多变量交互需要高度精密而灵活的模型设计。三是计算资源的问题,全面模拟一个细胞涉及大量计算,既消耗时间也对硬件提出极高要求。 尽管如此,已经有多个里程碑式的进展令人振奋。

早在2012年,Karr等人发表了一项突破性研究,构建了大肠杆菌的全细胞模型,首次从系统层面模拟细胞生命周期内的多种生物过程。此后,随着数据量和计算能力的提升,近期的一些团队利用AI算法对细胞的基因网络和代谢途径进行更加精准的模拟,展现了AI预测细胞行为的巨大潜力。此外,借助机器学习优化参数和自动化推理,虚拟细胞模型的准确度和适应性不断提高,也为科学家设计新药或预测细菌对抗生素的耐药性提供新工具。 虚拟细胞的发展不仅限于基础科学研究,其在医疗健康领域的应用前景同样引人瞩目。通过模拟特定患者细胞的行为,AI有望帮助医生定制个性化治疗方案,提高疾病诊断及治疗的精准性。比如癌症细胞的生长机制、药物反应与耐药过程,都可以通过虚拟模型进行预测和优化,节省实验成本和时间。

同时,在新药研发过程中,虚拟细胞可以作为体外实验的补充与验证手段,加速药物筛选和安全性评估。 此外,虚拟细胞还可能推动合成生物学和基因工程的发展。通过数字化模拟,设计出具有特定功能的合成细胞,助力生物制造、环境治理和能源开发。AI驱动的虚拟细胞技术有望加速生命科学与工程技术的融合,催生出更多跨学科创新。 未来,随着传感器技术、单细胞测序等实验手段的不断完善,大规模高质量的生物数据将持续丰富虚拟细胞的训练资料库。同时,量子计算等前沿技术的引入或将极大提升模拟效率,为更为复杂的多细胞系统乃至器官级别的模型奠定基础。

科研合作和科学开放数据共享机制也将在这一领域发挥关键作用,推动全球科学界共同攻关。 总之,AI构建虚拟细胞是生命科学的一场革命。虽然前路充满技术难题和理论瓶颈,但随着计算能力、数据资源和算法创新的不断进步,科学家们正逐步逼近“数字生命”的梦想。能否成功实现虚拟细胞,不仅关系到生命的本质认知,更深远地影响着未来医疗、环保、能源等多个产业的发展格局。人类正站在人工智能与生物学交汇的最前沿,开启一场前所未有的科学探险。随着研究进展,虚拟细胞或将成为揭示生命奥秘、实现精准医疗的关键利器,引领科技迈入全新的新时代。

。