在信息化时代,数据成为企业和个人最宝贵的资产。然而,自1979年诞生以来,传统的备份归档格式如.tar和.zip由于技术局限,难以满足当今复杂多变的数据存储需求。面对海量数据、严格合规以及日益严苛的安全防护,单纯依赖已有的归档格式无异于将现代数据硬塞进一个过时的框架。基于此,.ptar格式应运而生,成为革新数据归档与备份的利器。早期的.tar格式是为顺序读写的磁带存储设计,适应线性访问模式。然而,如今企业的存储介质多为随机访问,且用户通常需要灵活快速地访问和检索部分数据。

传统格式的顺序读取特性限制了访问效率,且缺乏重复数据删除和内建加密功能,从而导致存储资源浪费和安全隐患。相比之下,.ptar采用内容寻址方式,通过块级别的重复数据删除技术,大幅减少归档文件中的冗余数据。即使在包含大量相似文件的场景下,.ptar也能有效识别并重用相同数据块,显著节省存储空间。此外,ptar将压缩置于数据去重之后,从而充分发挥压缩算法的优势,实现更优的空间利用率。加密方面,传统的.zip格式虽然支持AES256加密,但兼容性不佳,而.tar一般依赖外部工具如GPG加密。ptar则内建强大的加密机制,配合经过审计的密码学模型,对归档数据进行端到端保护,确保数据在静态与传输过程中均不被未授权访问。

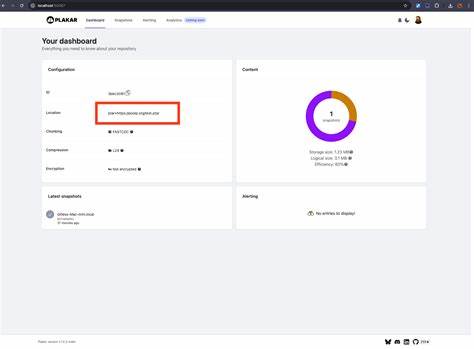

ptar不仅仅是一个归档文件,它本质上是一个自包含的、可移植且不可篡改的快照容器。归档中不仅包含数据和元数据,还记录了版本历史和完整性校验信息,使归档文件具备长久的可验证和审计能力。通过特有的索引结构,用户能够无需完整解包即可快速浏览文件内容,轻松检索目标数据。ptar对现代混合云、跨地域备份和合规性数据保存需求展现出巨大优势。其设计适合断网环境,实现安全的离线备份,并支持跨平台、跨设备的迁移和访问,使组织能够建立健壮的数据恢复和合规审计体系。从技术架构来看,ptar由配置区、数据区、索引区和文件尾部组成,每个区块均经过加密与信息认证码保护,确保任何微小的篡改都可被即时发现。

该架构支持部分读取和流式处理,使得对大规模归档的数据提取与传输变得高效而安全。在实际应用中,ptar可以广泛服务于灾难恢复、法律合规存储、长期冷数据保存及数据分发等场景。用户只需使用专用工具即可创建和操作ptar文件,无需依赖云服务或复杂的后台支持。通过命令行或图形界面,可灵活进行数据浏览、单文件提取和版本回滚操作,为管理和利用历史数据提供便捷手段。与传统.tar归档在重复数据处理和安全性上的明显差距,使得企业和专业人士愈发青睐ptar。通过压缩去重节省大量存储成本,同时确保数据无法被篡改,满足合规审计的严密需求。

ptar还支持远程访问和断点续传,极大提升了大容量数据分发的灵活性和安全性。尽管ptar在无冗余数据时存在一定的元数据开销,但其带来的版本管理、索引浏览和加密防护等附加价值,远超过了传统存档格式的单纯存储功能。随着数据合规和信息安全法规日益严格,企业对数据无信任环境的需求不断增长,ptar的设计理念恰好符合未来发展趋势。总的来说,.ptar不仅是对传统归档格式功能的全面升级,更是对现代数据存储模式的深度革新。它适应了多云混合、零信任、安全审计和长期存储这四大关键需求,奠定了未来数据备份和归档的坚实基础。面对当今备份技术的瓶颈,转向.ptar这样的先进格式势在必行。

通过采用ptar,不仅能够显著提升数据存取效率和安全性,还能实现灵活的版本管理和可扩展的存储策略,满足企业面对复杂业务环境的备份与恢复需求。未来,随着开源工具和生态的不断丰富,.ptar势必将成为现代数据归档领域的重要标准,推动数据管理进入一个更加智能、安全和高效的新时代。