古埃及文明是人类历史上最辉煌且延续时间最长的文明之一。尽管其文化、科技和建筑成就广为人知,但关于古埃及人的遗传起源和人口结构的信息一直极为有限,主要原因在于该地区恶劣的DNA保存环境,阻碍了高质量古DNA获取和全基因组测序的实现。随着最新技术的推动,2025年一项重磅研究首次从古埃及努韦拉特遗址出土的一具距今约2855至2570年公元前的男性遗骸成功获得完整的全基因组数据,为探索埃及早期王朝时期人群的基因谱系打开了全新窗口。努韦拉特个体的遗传信息不仅体现了其遗传根源,还反映了古埃及社会与邻近地区的人口交流和迁徙,揭示了北非与东地中海之间深刻且复杂的联系。努韦拉特遗址位于现今埃及中部奈洛河谷附近的贝尼哈桑村落南部,考古学家在一座岩穴墓内,发现了这具埋葬在大型陶罐中的男性遗骸。通过精确的放射性碳定年技术,确认该个体生活于第三至第四王朝的早期动力学时期,这不仅使其成为迄今为止已测序的最早埃及王朝时期全基因组样本,更为研究王朝建立初期人群提供了宝贵资料。

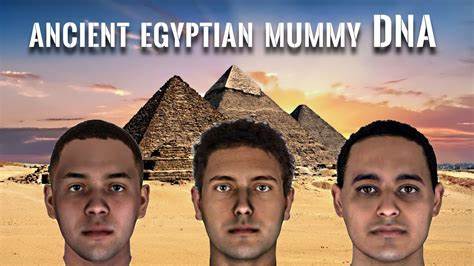

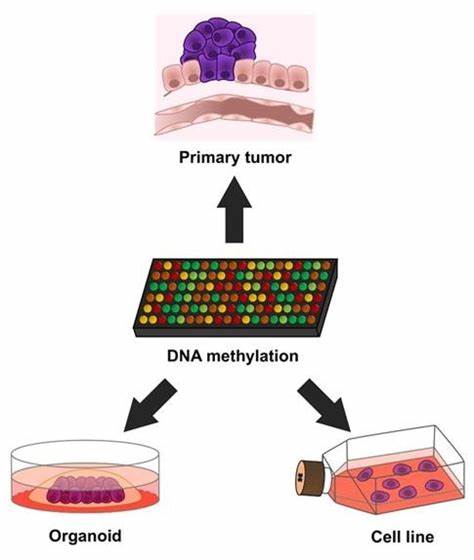

对于该个体的生理特征分析显示,他是一个遗传上的男性,身高约在157至160厘米之间,估计寿命较当时人群为长,达44至64岁。面部重建结果基于骨骼和DNA所预测的皮肤、眼睛与头发颜色推测,呈现较深色调,这与地理环境特点十分契合。牙齿磨损和关节病变痕迹显示该男性曾经历较为繁重的体力劳动,暗示其可能从事陶工等工艺工作,进一步佐证了陶罐埋葬的社会地位象征并非全然反映生活条件的富裕。基因组数据的分析显示,该个体基因组的最大成分来源于北非新石器时代的祖先群体,约占总体的77.6%,这证明早期埃及人口与北非内陆新石器文化有着密切的血缘联系。令人瞩目的是,遗传中还包含约20%的来自东部肥沃新月地带、即古美索不达米亚地区的基因成分,这一地区被视为早期农业文明的重要发源地。该基因成分与同期的安纳托利亚和黎凡特地区古代人群基因组相似,表明远古时期跨区域的人口流动早已发生。

此类跨地理区的基因交流与考古记录中的文化物质交流相互印证,如早期农业技术、动物驯养、陶轮引入、以及象形文字等文化创新的传播均显露交通与交流的复杂性。基于基因组构建的祖源模型,单一基因来源模型均未能很好拟合数据。相反,利用两种及三种祖源群体混合模型,研究人员成功重建了努韦拉特个体的遗传结构。中北非古摩洛哥新石器时代群体的基因成为主要来源,这也支持了埃及本地尼罗河谷新石器时代人口对王朝早期人群基因组成的贡献。而来自古美索不达米亚的新石器时代基因注入部分,则可能通过更多未被采样的中间群体通过黎凡特等过渡地带传入埃及,或反映了早期农业技术与社会组织扩散背后的人口迁徙。该发现标志着人类学及古基因组学领域的一大突破,为古埃及遗传多样性研究注入全新动力。

值得注意的是,在努韦拉特个体的遗传谱系中几乎未见来自东非如埃塞俄比亚中部的古代种群基因,也缺乏来自撒哈拉以南非洲的显著基因流入,表明其基因源主要局限于北非和西亚之间的范畴。然而,在建模目前埃及现代人群的基因结构时,可以看出包括努韦拉特个体及相关北非新石器群体的遗传纽带依然是现代埃及人口基因组成的重要组成部分。更令人关注的是,三中间期(公元前787至544年)以及现代埃及个体体内出现了更多来自黎凡特青铜时代甚至更远东地区的基因流入,为理解埃及历史上多次外来势力入侵、文化变迁遗传影响的演进方向提供基础。诸如喜克索斯人的入侵、青铜时代晚期地中海区域剧烈的人口迁移和社会变革,均可能造成此类基因变动波动。努韦拉特个体的基因组研究不仅突破了古埃及DNA分析技术壁垒,也为跨学科研究带来了丰富契机。生物考古学的牙齿形态分析、整合的碳氮氧及锶同位素分析,进一步支持了其生长环境为典型的尼罗河谷热干旱气候及以谷物和陆生动物蛋白为主的饮食结构。

其高度社会地位埋葬与体力劳动痕迹的矛盾,暗示了埃及早期王朝社会结构的多样性和复杂性。未来更多埃及各时期人类基因组的测序,将不仅完善我们对古埃及民族起源和人群动态的认识,也有望揭示农业技术传播、文明扩散背后的族群互动。与此同时,这些研究为探究非洲与近东地区的人口迁移和文化交融历史奠定了坚实的基因基础。总的来说,努韦拉特个体的全基因组分析成功再次印证了早期埃及人口既有深厚的北非本地根基,也能从东部肥沃新月地区汲取基因活力,体现了整个区域史前交流的深度融合。此成果为古埃及文明的起源与演化研究提供了分子遗传的坚实证据,并激励学术界继续开展跨区域古基因组采样,重塑古代文明精细的人口历史全景。随着古DNA技术不断突破,未来的发现有望揭示更多神秘的远古人类旅程,拓宽我们对非洲、西亚乃至地中海早期文明多元起源的理解。

。