随着材料科学的发展,非晶固体作为一种重要的无序材料体系,因其独特的机械性能和结构特点而备受关注。非晶固体由于缺乏长程有序的晶体结构,使其展现出与传统晶体材料截然不同的物理和力学表现。在众多影响非晶材料性能的因素中,活性退火过程作为一种新兴的内部调控机制,正逐渐展现出其在调节材料机械性质,尤其是引发延性到脆性转变中的关键作用。活性退火指的是材料内部因自发动力学或外部驱动力引起的结构松弛和重新排列过程,能够显著改变非晶固体的能量态和微观结构稳定性。近年来,研究人员通过模拟和实验手段报道,活性驱动的退火不仅加速了非晶材料向更低能量态的探索,还影响了其剪切变形和破裂机制,从而导致材料的力学响应发生根本变化。活性退火的根本机理基于非晶体内局部能量阱的重构。

非晶固体中的原子或粒子被困在复杂的能量景观之中,呈现出无数稳定或亚稳态的局部最小点。外部机械扰动或内部活性力的引入促使系统脱离浅能量阱,进入深能量阱,这一过程称为退火。活性力通过持续为系统注入能量,促进了粒子的重新排列,推动系统克服能量屏障,从而实现更优化的结构配位。值得注意的是,退火效果的显著程度与初始状态中系统的能量分布密切相关:初始粗略退火的系统对活性退火响应更为灵敏,而已经优良退火的系统表现出较低的结构重组活性。该现象与活性退火和外施循环剪切诱导退火之间存在高度的相似性,二者在非晶体能量景观探索和力学记忆效应上均表现出共性。这种对应关系使得科研人员能够借鉴循环剪切技术的理论和实践经验,进一步理解和操控活性驱动材料的力学行为。

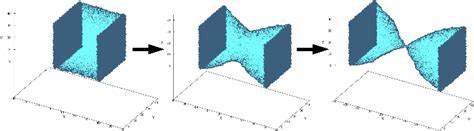

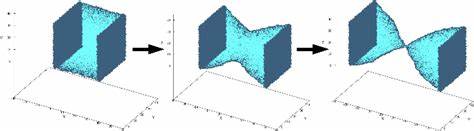

活性退火对非晶固体的力学性能具有深远影响,尤其是在决定材料断裂模式方面发挥重要作用。活性退火引起的能量降低和结构重组使得材料的微观缺陷分布和剪切转变区发生变化。这种变化促进了剪切带的形成或者抑制,导致材料由原本的延性(表现为均匀变形、塑性流动)向脆性(表现为局部应力集中和断裂)转变。机械拉伸试验表明,随着活性退火程度的提升,被退火的非晶材料在受力过程中出现了应力峰值的显著增强及其后应力突降的现象,典型的脆性破裂行为得以显现。此外,活性退火还调整了材料的屈服应力和断裂应变,反映出活性对材料内部应力分布和应变率敏感性的双重调控作用。研究发现,活性退火过程中,活性参数如活性力的大小和持续时间(持久时间)是调控非晶固体微观结构演化的关键因素。

持久时间对应内部活性方向调整的周期,对退火效率呈现非单调影响。适度的持久时间能够最大限度地促进材料向低能结构演进,而过短或过长均导致退火效率降低。活性力的阈值效应决定了系统是否进入流动状态或陷入更稳定的结构,超过阈值后,系统丧失历史记忆,进入无序流化阶段。此外,活性系统展示了独特的时间尺度发散行为和力学记忆效应,揭示了其亚稳态结构在不同应力条件下的响应复杂性。这些发现不仅丰富了非晶材料物理学的理论基础,也为实际工程应用提供了重要启示。活性退火引起的延性到脆性转变对生物组织工程和软物质领域意义深远。

在生物体内,细胞和组织不断受到代谢活动和外界力学环境的共同影响,活性退火机制可能促进硬化、老化等生物力学变化。例如,某些软组织随着年龄增长表现出刚度增强和断裂风险增加的现象,可部分归因于活性驱动的结构演化过程。此外,了解活性退火对非晶材料断裂机制的调控,有助于设计具备自适应力学性能的仿生材料和智能聚合物,推动软机器人、可穿戴设备及医疗器械的发展。未来的研究方向将着重于多尺度模拟活性退火的细节过程,解析不同物理参数对非晶固体断裂行为的综合影响。结合实验技术,如高分辨电子显微镜和纳米力学测试,有望直接观测非晶结构中的活性退火动力学和剪切带形成机制。同时,探讨如何通过调控活性参数实现多重记忆编码和持续性存储,为材料设计注入新的功能性维度。

综合来看,活性退火为非晶固体的性能调控提供了创新路径,其引发的延性到脆性转变揭示了材料微观结构与宏观力学性质之间的深刻联系。借助这一机制,科研界正逐步实现对无序材料力学行为的精准设计和控制,开创智能材料科学的新纪元。