近年来,尽管科技发展日新月异,人工智能、虚拟现实、5G通信等新技术层出不穷,但许多人依然感到未来似乎失去了曾经的光彩和激情。无论是科技领域的创新,还是日常生活中的新鲜体验,似乎都陷入了一种平淡甚至乏味的状态。为什么我们对未来的期待会变得如此冷淡?未来为何会显得无趣?这些问题不仅反映了技术自身的限制,也折射出人类心理和社会结构的深刻变化。 在过去的几十年中,尤其是上世纪八十年代至九十年代,科技发展带来的惊喜和革命性变化让人们对未来充满了无限想象。个人电脑的普及、互联网的兴起、手机的演进,这些突破不仅改变了人们的生活方式,也激发了无数创意和创业的浪潮。那个时期的未来似乎是光鲜亮丽、充满可能性的,甚至成为科幻作品中的天堂。

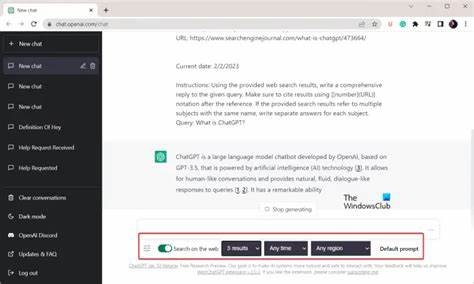

然而,今天回望那段历史,我们不难发现,当时的兴奋很大程度上源自于“过程”的精彩——科技还处于“造梦”的阶段,每一次新功能或新设计都让人眼前一亮。 如今,科技更多地变成了一种基于既定框架的优化和堆积。智能手机形态趋于固定,操作系统更新日趋常规,应用程序层层叠加,却难以带来颠覆性的改变。人工智能虽被热议许久,但实际应用仍集中在有限领域,如语音助手、图像识别等,真正体现出超越人类智慧的突破还遥遥无期。许多人感受到的“无趣”部分原因在于技术缺乏颠覆性创新,更多是沿着既有路径精细雕琢,而非大胆革新。 此外,人类社会本身的心理预期和情感需求也在变化。

随着信息爆炸和数字生活的普及,人们逐渐对新鲜感产生了免疫,面对海量信息和娱乐内容,反而感到疲劳和麻木。网络上的游戏和娱乐产品不断推陈出新,但在高度商业化和标准化的驱动下,往往缺少深度和真实感。游戏从曾经的探险和创造变成了重复的任务和竞争,玩家越来越难以从中获得满足感。这种现象不仅局限于游戏领域,也体现在文化、艺术、娱乐等各个方面,导致“未来感”渐趋平淡。 科技与人类体验之间的断层,也反映了创新主体和社会环境的矛盾。大型科技公司凭借资本和技术优势掌控了大部分研发资源,但这种垄断模式限制了多元创新。

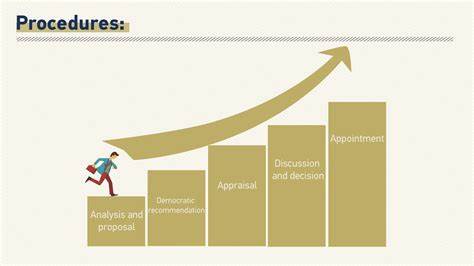

相比于过去创业者和发明家通过“破坏性创新”一举改变行业,如今更多是依赖系统内部的渐进改良。创新缺乏惊喜和活力,反而让未来显得缺乏吸引力。 与此同时,物理学和基础科学领域也处于一个相对停滞期。虽然很多科学家仍在努力突破,但离实现人类梦寐以求的时空旅行、瞬间跨越星际的技术仍有漫长的距离。现代物理理论的新突破尚未全面出现,而这些突破通常也会带来全新的科技革命。等待这一时刻的到来,也让人们对未来的憧憬暂时陷入搁浅。

还有一个重要因素是社会对技术伦理和风险的担忧日益增加。人工智能可能带来的失业、隐私泄露、甚至伦理挑战,使得社会和监管部门趋向保守。技术虽发展迅速,但在推广和应用过程中往往受到限制,以避免潜在的负面影响。这种谨慎态度在一定程度上抑制了技术创新的速度和范围,也使科技进步显得更加低调和缺乏激情。 从宏观层面看,未来之所以显得无趣,也与人类对“真实感”和“意义感”的追求有关。高科技世界虽然提供了便捷和效率,但往往难以替代人与人之间深度的情感交流和心灵契合。

快节奏的数字生活让很多人感受到空虚和疏离,渴望更有温度、有厚度的体验。在这样的需求背景下,科技若无法满足人类的精神层面诉求,未来自然也难以激发真正的热情。 那么,面对未来的无趣现状,我们应当如何调整心态和策略?首先,我们需要重新审视“未来”的定义。未来不仅仅是科技进步的速度,更是生活质量、思想文化的提升,是人类整体幸福感的增长。换言之,未来的精彩不仅在于技术的炫酷,更在于它是否能够帮助我们实现更真诚、更有意义的人生。 其次,鼓励多样化的创新,支持小众、实验性的创造活动,有助于激发社会的创造力。

不同领域间的跨界融合,也常常带来意想不到的突破。像艺术与科技结合、科学与哲学交流,或是本地文化的复兴,都能丰富未来的内涵和维度。 最后,人类应当注重心灵的成长,平衡技术带来的便利与精神需求的满足。通过减缓信息的节奏、重视人与人之间的关系、探索自然与自我,人们可以构建一个内外兼修的未来状态,不仅避免机械化的冷漠,也让生活充满温暖和趣味。 总结而言,现在的未来感觉乏味,既是科技发展进入平稳期的表现,也是社会文化心理变化的结果。尽管如此,未来并非注定无趣,它需要创新的思维、包容的社会环境以及人类对精神层面的深刻追求来重新点燃激情。

只要我们能够在技术和人文之间找到新的平衡,“未来”依旧可以成为一个充满惊喜和活力的世界。