火星,作为地球的近邻行星,一直以来因其复杂多变的地貌特征和潜在的生命迹象备受关注。在火星表面,尤其是陡峭坡地上存在着一种神秘的暗色条纹,被称为“坡地暗条纹”(slope streaks)。这些暗条纹的形成机制长期以来引发了科学界的激烈讨论,其中是否涉及液态水的参与更是关乎火星现今可居住性的重大问题。近期,来自瑞士伯尔尼大学和美国布朗大学科学家的合作研究,利用深度学习技术对全球范围内超过50万条坡地暗条纹进行了系统探测和分析,揭示了这类地貌现象的真正本质:火星坡地上的这些暗条纹主要由干燥尘埃的运动所致,而非液态水的流动。此项发现无疑为我们理解火星当代环境及其地质过程提供了极具价值的线索。 坡地暗条纹首次于1977年水手号任务拍摄的图像中被发现,呈现为火星陡峭斜坡上的暗色、线状特征。

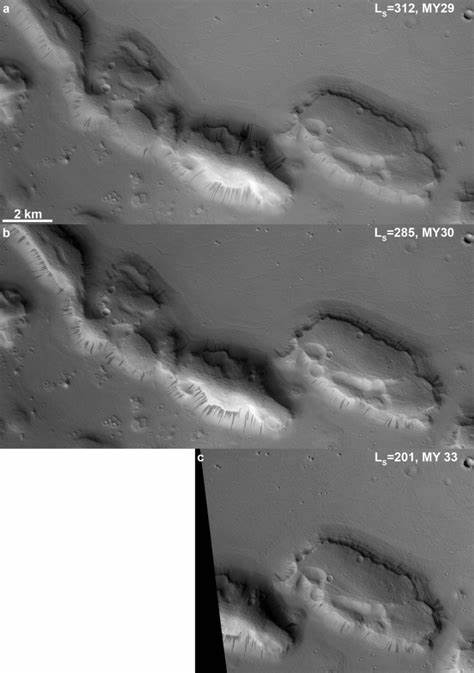

此后研究者多次观测到这些条纹会自发出现,经过数年乃至数十年逐渐消退,甚至会反复出现。过去,部分科学家将其形成归因于水或者盐水等液态流体的暂时活动,认为这可能意味着火星今天仍有活跃的水循环系统,提升了火星上存在液态水及微生物生命的可能性。然而,由于火星环境极其严酷且大气压力低,液态水在表面稳定存在的条件极其苛刻,因此也有人提出干燥的尘埃滑坡或风力作用为更合理解释。 此次研究运用先进的神经网络模型,对辐射仪Mars Reconnaissance Orbiter 相机拍摄的火星上下文影像(CTX)展开集成分析,构建了迄今最大的火星坡地暗条纹全球数据库。结果显示,坡地暗条纹的地理分布集中在赤道附近的高反照率(代表细颗粒尘埃丰富)地带,而非先前预期的与液态水活动相关的地质单元。这些暗条纹只覆盖了火星表面不到0.1%的面积,但其携带和迁移的尘埃总量相当于数个火星大尘暴的尘埃总量,表明它们在火星尘埃循环中扮演着关键角色。

通过对暗条纹形成季节性及触发机制的统计分析,研究团队发现其出现高峰多在火星北半球的秋冬季,正值尘埃沉积率最高的时期,这与液态水稳定存在的时间窗口明显不符。另外,这些条纹与最新陨石撞击事件存在一定的空间重合关系,暗示撞击或风力等外源能量触发斜坡表面尘埃的滑动,从而产生暗条纹。这种现象类似地球的“尘埃滑坡”,是在风力和撞击指数共同作用下产生的干燥松散物质流动。 更深入数据解读表明,坡地暗条纹的大小与尘埃丰度呈正相关,分布区海拔较低、坡度较高,风速较大。这些特征综合表明,尘埃的积累和迁移是形成这类条纹的主导驱动因素。相反,坡地暗条纹与地震活动关联度较低,且缺少支持液态水流动的矿物水合痕迹,否定了季节性冰霜融水或地下水涌现的可能性。

与之不同的是,火星另一类类似视觉的地貌现象“反复出现的坡线”(Recurring Slope Lineae,简称RSL),多发于火星南半球较高海拔且热惯性值较高的地区。RSL的形成倾向于夏季、赤道向阳坡,更加贴近液态水临界温度区间,但其尘埃沉降和气象条件又不同于坡地暗条纹,进一步表明两者为不同的地质现象,实现形成机制上的本质区分。 这项研究的重大意义不仅在于科学界对火星表面成因的认知更新,同时对未来火星探测,特别是涉及行星保护和生命潜在风险评估至关重要。由于坡地暗条纹并非依赖液态水形成,相关区域的生物污染风险较低,为未来着陆器或载人任务选择安全的地点提供了依据。此外,这也提示我们火星当代环境依旧严酷干燥,不太可能支持表面生命以水为介质的生存,转而需要从干燥尘埃循环及地质活动角度深入研究其环境演变。 在技术层面,本次研究充分展示了人工智能和深度学习技术在行星科学中的广阔应用前景。

通过神经网络自动识别海量遥感数据中的细微地貌特征,科学家得以高效率地构建全球尺度的地图集和数据库,极大增强了数据分析的广度和深度,为火星乃至其他星体的地质和气候研究提供了全新动力。 综上,火星坡地暗条纹主要源自于细颗粒尘埃在季节性沉降和强风等能量激发下的迁移与堆积,而非液态水流动。这揭示了火星表面的地质过程依然以干燥、风蚀和撞击为主,强化了我们对火星极端严酷环境的认识。未来,随着监测设备的进步和数据的累积,科学家将更深入探索火星的尘埃动态、地质变迁及其对行星演化的影响,为人类揭开这颗红色星球更多未知的谜团。