在人类认知科学的广阔领域中,记忆一直是研究的核心议题。随着时间的推移,我们所储存的记忆往往不可避免地变得模糊甚至遗忘。然而,最新的研究发现,通过重新激活记忆形成时所伴随的时间背景——即记忆的时间语境,我们能够使记忆“复苏”,如同“西西弗斯的石头”那样,不断经历记忆能力的提升与衰退循环。此刻,回溯时间变得不仅仅是回忆的过程,更是一种重新赋予记忆活力的力量。时间语境的重现使得记忆表现出一种独特的“复兴轨迹”,这不仅加深了我们对遗忘机制的理解,也为教育、心理治疗和日常生活记忆管理提供了全新视角。 记忆的遗忘历程是心理学经典探讨的主题,早自艾宾浩斯时代以来,遗忘曲线的研究表明,记忆的可检索性随时间的延长而逐渐下降。

而现代认知科学的突破在于揭示遗忘并非简单的记忆丧失,而可能是访问路径受阻。换句话说,记忆的“消失”更多表现为暂时的不可访问状态,而非记忆痕迹的彻底消亡。 研究表明,记忆的形成不仅依赖于信息本身,还深受环境、情绪以及形成时的时间信息(时间语境)影响。时间语境作为记忆编码的重要组成部分,类似于记忆的“时间戳”,为回忆过程提供线索。当我们体验到强烈的时空线索时,能够更有效地重新定位记忆存储的位置,从而促进记忆提取。 最新发表的两项涵盖超过1200名参与者的实验揭示,主动或被动地重新激活记忆形成时的时间语境,能够显著提升记忆的即时可检索性,同时加快后续遗忘的进程。

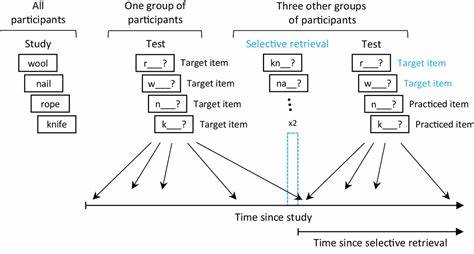

这一现象被形象地比喻为“西西弗斯式”的记忆复苏:就像古希腊神话中西西弗斯不断推石上山,记忆也经历反复的“复兴—遗忘”循环。此类复苏并非短暂的效果,而是遵循与最初编码后遗忘完全相同的遗忘轨迹,说明重现的时间语境能够让记忆回到其“年轻”的状态。 这些发现首次展示了,记忆的重启过程所表现出的遗忘速度与编码初期相似,而重现的效果依赖于记忆被重新激活和巩固的百分比。时间间隔越短,记忆越容易被重新激活,其复苏效果越强;间隔越长,效果随着再激活记忆比例的降低而递减,最终甚至无法引发复苏。这不仅验证了记忆编码与检索时环境语境匹配的重要性,也说明了时间对记忆激活难度的影响。 研究采用了两种方法:一种是通过特定的选择性检索,促使参与者回忆部分已学习信息,从而激活相关联的其他记忆;另一种则是通过主动的心理时间旅行,要求参与者回忆学习时的思绪、感受及当时的环境细节。

这两种方法均获得了相似的结果,印证了时间语境重现的强大效应。尤其值得注意的是,主动的心理时间旅行能更有效地提升记忆的即时提取率,显示心理意图和情绪状态在记忆复苏中扮演关键角色。 这种“西西弗斯式”的记忆循环既是一种挑战,也是一种机遇。挑战在于,记忆的复苏需要不断地努力和时间投入,且每次复苏后仍需面对遗忘的重新展开;机遇则体现在,通过周期性地回溯和激活,记忆能够得以“永葆青春”,维持长期的可访问性。在现实生活中,这一机制揭示了学习和复习的重要性,也为诸如身份记忆恢复、创伤记忆治疗以及老年认知障碍的干预策略提供理论支持。 此外,丰富的环境和情感细节往往构成更为完整的记忆时间语境,使得记忆更容易被重新激活。

日常生活中的多感官体验、自我反思以及情境的多样化,均有助于加深记忆的时间印记,从而提高后续复苏效率。教育领域中,这为设计更高效的复习和测验策略提供科学依据。通过合理间隔的复习和引导学生回顾学习时的状态,能够达到事半功倍的学习效果。 从神经科学角度看,记忆的重激活涉及复杂的神经网络互动,尤其是海马体与新皮层的动态关联。海马体作为时间和空间信息的处理中心,在重现时间语境时发挥核心作用,而新皮层则负责长期记忆的保存和重建。定期的记忆重激活不仅促进记忆追踪的稳定,还可能促进神经可塑性,支持记忆网络的更新和优化。

值得一提的是,记忆的重激活也可能带来记忆内容的变异,这一过程被称为记忆重整合。虽然这可能导致细节的模糊或改变,但重激活使记忆重新进入可塑状态,为记忆的修正和整合提供机会,也为心理治疗中的创伤记忆修复开辟道路。 回顾整个研究脉络,“西西弗斯式”的记忆复苏为我们呈现了一种动态且循环往复的记忆生态。它不仅否定了记忆衰退的不可逆命运,还赋予了认知活动自我延续和修复的能力。这样的发现从根本上改变了我们对遗忘的传统认知,更将心理时间旅行提升为维持记忆活力的重要认知手段。 未来,结合数字科技与认知训练的方法,有望开发辅助记忆复苏的智能系统,帮助个体在生活与工作中更好地掌控自己的记忆资源。

同时,深入探索时间语境在不同记忆类型、个体差异及病理状态中的作用,将推动认知科学、教育学及临床心理学的跨学科进展。 综上所述,记忆不再是单向流逝的河流,而是可被唤醒、循环绽放的花朵。时光回溯不仅唤醒了沉睡的过去,更赋予了记忆持久而鲜活的生命力。理解并运用这一“西西弗斯式”的记忆复苏机制,将成为提升认知功能和生活质量的重要密码。