1989年,珍妮·杰克逊凭借《Rhythm Nation》这首充满力量的歌曲席卷全球乐坛,其独特的编曲和强劲的低音线深受乐迷喜爱。然而,鲜为人知的是,这条动感的低音线曾在技术领域掀起轩然大波,多年来成为部分笔记本电脑制造商的“噩梦”。它的频率竟然与当时流行的5400转机械硬盘的共振频率不谋而合,导致硬盘出现异常震动,最终引发系统崩溃。这一令人惊讶的现象不仅揭示了音乐与硬件之间微妙而复杂的关系,也展现了科技产品设计中鲜有人注意的声音物理影响。音频频率对硬件的影响,尤其是机械硬盘的敏感反应,曾困扰着多个品牌的笔记本生产线。尤其是在2005年左右以后,许多笔记本用户发现,播放特定频率的音乐时,笔记本电脑会无端重启甚至死机,用户体验极为不佳。

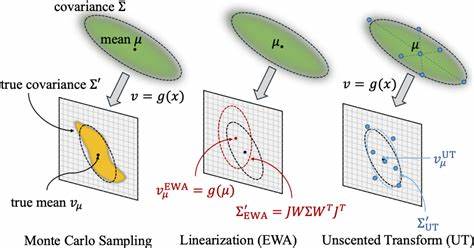

随着技术的推广,这一问题逐渐为业内人士所关注。起初,这种现象被当作都市传说,因为它被认为是极其罕见且难以复制的故障。但随着微软工程师和安全研究人员的深入调查,真相逐渐浮出水面。通过大量反复的声音和硬件测试,科学家们发现《Rhythm Nation》的某段bassline音频频率大约为84.2赫兹,刚好击中了机械硬盘内部部件的共振点,促使硬盘的磁头和其他关键组件产生了非正常震荡。这种震荡一旦持续,硬盘的读写功能会显著下降,进而引发操作系统错误,最终导致系统崩溃。微软的技术团队迅速反应,设计了名为“数字信号处理器”(DSP)的过滤程序,通过软件级的频率滤波来阻断或削弱这一特定频段的声音输出,从而有效保护硬盘避免遭受震荡损伤。

这一软件补丁曾在Windows XP时期广泛应用,并延续至Windows 7发布之前约五年的时间,为用户稳定使用提供了保障。笔记本厂商也在这期间尝试过多种硬件改良,包括更换硬盘转速、改进磁头结构和加强机身抗震设计,以减少低频共振的可能。尽管如此,有些厂商出于对产品物理损坏和品牌声誉的担忧,甚至向微软申请了例外许可,使得某些硬盘仍然处于风险之中。值得一提的是,该事件也促使业界对声音的硬件影响展开了更为广泛的关注。机械硬盘自身具有极其敏感的机械结构,它们对震动的耐受度并不高。这使得音频物理特性与计算机硬件的相互作用成为一个重要研究方向。

从此以后,音频工程师和硬件设计师更加注重设备在不同环境下的表现,尤其是在多媒体笔记本和便携设备的协调设计上。对于用户而言,这段“魔咒”低音线成为一个极富趣味的技术传说,既体现了声音的魅力也暴露了科技产品设计中的漏洞。时至今日,随着固态硬盘(SSD)等无机械运动部件的存储设备逐渐普及,这样由音频引发的硬件共振问题已大为减少,但回顾这段历史,仍有不可忽视的技术启示。珍妮·杰克逊的《Rhythm Nation》不仅是一首划时代的音乐作品,更是一堂关于声音物理与现代计算机工程交汇的生动教材。其影响跨越了娱乐和技术领域,提醒我们创新与设计必须兼顾多维度因素,避免潜藏的风险。未来,随着更多智能设备与复杂系统的融合,类似的跨界“隐藏轰动效应”或许还会不断涌现,这也促使业界保持警惕,持续推进软硬件协同优化。

综上所述,珍妮·杰克逊关于“Rhythm Nation”的低音线虽被戏称为“诅咒”,但它背后承载的科学现象、多年来对笔记本电脑行业的深远影响,以及引发的工程技术反思意义非凡。它是音乐美学与科技理性的完美碰撞,是声波力量在数字时代产生的传奇故事。随着科技进步,这段历史也成为笔记本电脑设计中的宝贵参考,帮助制造商打造更稳定、可靠的设备,服务于更广泛的用户群体。