新石器革命作为人类文明发展史上的重要转折点,标志着人类从游牧狩猎采集逐渐迈向农业定居,培育和驯化植物与动物。一系列研究表明,南黎凡特地区在这一历史阶段出现了显著的环境变化,尤其是灾难性火灾和土壤退化现象,这些自然事件可能深刻地影响了人类社会的结构与生计方式。火灾和土壤的损失并非仅仅是人类活动的结果,而更多地反映了气候驱动的自然环境剧变,促使人类在生存策略上发生根本转变。早在新石器时代早期,南黎凡特地区的地质和沉积记录中保存了大量的微型炭粒,显示出火灾发生频率和规模的异常增加。分析湖泊沉积芯中的炭粒数量变化,可以推断出当时区域内覆盖植被的广泛燃烧现象,与此同时,碳同位素数据也反映出植被类型和土壤状况的剧烈波动。这些变化指向了一个火灾密集的时期,植被遭到大面积破坏,裸露的土壤容易受到风蚀和水蚀的侵蚀,导致土壤实体的严重退化。

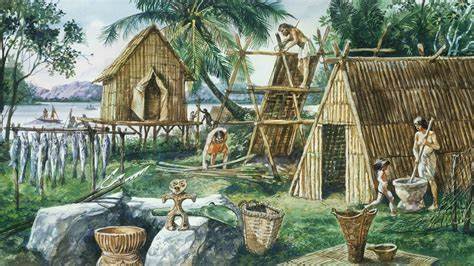

值得注意的是,火灾频发并非由人类蓄意点燃所主导,而可能与早全新世时期由于轨道强迫而引发的气候异常有关。高太阳辐射促使地中海南部气候带向北扩展,带来了更多干燥雷暴,雷电成为自然点火源,引发大规模火灾。此外,约公元前8000年前后的“8.2千年前事件”带来的寒冷干旱进一步加剧了水资源短缺和生物生产力下降,形成了一个高火险环境。火灾导致植被消失,土壤裸露后因缺乏植物根系固土,迅速被侵蚀淤积至临水盆地与谷地,形成厚重的重演沉积层。这些沉积物富含粘土和矿物质,重塑了地貌结构,为新石器时代定居点选择提供了易于耕作的良好土壤基础。考古发现显示,早期定居点多建于这些被重新沉积的肥沃土层上,如约旦河谷的杰里科、吉尔加尔以及纳提夫·哈杜德等遗址,均与重演土壤堆积密切相关。

相反,原本丘陵及山坡地带的土壤因火灾和侵蚀大量流失,植被恢复缓慢,人口稀少,难以支撑农业生产。这种空间上的土壤分布变化,迫使古人类集中于谷地肥沃沉积平原,促进农业的兴起。史前人类可能在经历一段时间的环境压力后,逐渐认识到通过培育植物和驯养动物能够稳定粮食来源,从而形成了农业经济体系和定居生活。遥远的火灾生态效应不仅带来了生态破坏,也潜移默化地促进了文化和社会结构的深刻变革。土壤退化与火灾虽然是灾难性的事件,但也成为人类“进步”的催化剂。南黎凡特的证据揭示了一种环境与文化互动的模型:气候变迁自然引发火灾和土壤丧失,生态压力推动人类社会适应并创新生产方式,最终促使新石器革命这一根本性的人类社会转型。

纵观全球范围,此类环境与文明交织的现象并非孤例,但南黎凡特作为农业起源的核心区域,提供了典型示范。从微观炭粒到碳与锶同位素,从地貌学到考古遗址分布,多源数据协同印证了这一结论。未来的研究还需进一步结合高精度年代学和气候模拟,细化火灾规模、土壤剥蚀速率与人类行为响应之间的时空关系,以全面揭示新石器革命背后的深层机制。此外,这一研究也对当代生态环境管理具有启发意义,火灾与土壤保护问题依然是全球可持续发展的重要议题。通过理解史前火灾与土壤退化如何塑造人类命运,我们不仅能更好地保护环境,也能洞察人类适应自然挑战的智慧传统。随着科技进步与跨学科合作加强,预期对火灾生态系统与古代环境人类学的认识将更加深化,为历史文明的起源与演变勾画更具细节和动态性的图谱。

总之,南黎凡特新石器时代的巨大火灾与土壤退化并非单纯的自然灾害,而是一场深刻影响人类社会形态和经济模式的环境转折。气候引发的自然火灾极大地改变了景观,重新塑造了居住与生产的基础环境,促使人类迈向农业定居。新石器革命正是这场天人相互作用的复杂演进结果,体现了环境变迁与人类创新的紧密交织,为理解人类文明的发展路径提供了珍贵窗口。