在科学研究领域,写作不仅仅是简单的成果报告,更是科学思维的重要组成部分。科学写作的过程促使研究者将纷繁复杂的数据、实验结果和分析有机地整合成一个清晰、连贯的故事。通过书写,研究者能够理清思路,发现研究工作的核心意义以及其潜在影响。而这种理解上的提升,不仅推动学科的发展,也促进个人思维能力的成长。写作作为思考的外在形式,使得抽象的思维过程变得具象、可控和系统化。传统上,手写被认为具有促进广泛脑部连通性的优势,这不仅增强了记忆和学习效果,更赋予了写作过程独特的认知价值。

科学证据表明,手写不仅是输入信息的过程,更是认知加工的一个关键环节,这一点在教育和科研领域都备受重视。当前,随着人工智能尤其是大语言模型(LLMs)的快速发展,科学写作的生态正在发生显著改变。这些智能工具能够根据简短的提示快速生成长篇文章,甚至具备模拟学术同行评议报告的能力。它们似乎为科研人员节省了大量打造文稿的时间和精力,使人们对科学写作的传统模式产生疑问。然而,值得注意的是,人工智能生成的文本并不具备作者的职责和问责机制,因而不能替代人类的原创写作。毕竟,写作的过程不仅是内容的堆砌,更是思维的锤炼。

如果让机器替人完成写作,得到的实际上是机器“思考”的结果,而非研究者自身反复推敲、深刻理解的体现。此外,当前的大语言模型面临严重的“幻觉”问题,即生成的内容可能包含虚假、错误甚至完全捏造的信息,包括其中的参考文献也可能存在不实情况。这样的缺陷意味着科研人员必须花费额外的时间和精力去反复核对和修正这些文本,反而可能增加整体写作负担。另一方面,经过专业筛选和训练的科学领域专属语言模型正在涌现,期待在未来能够有效减少这些问题的影响,提高科研写作的效率和准确性。尽管如此,人工智能工具无疑为科学写作带来了诸多便利。对于非母语为英语的科研人员,AI能够极大地改善文本的可读性和语法准确性,降低语言障碍对科研成果传播的限制。

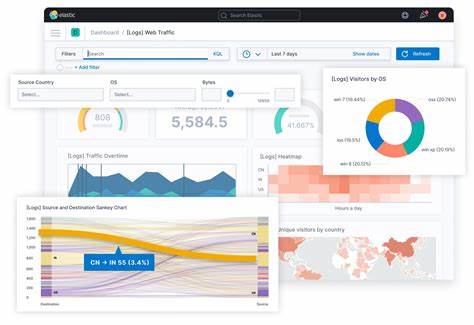

搜集和总结海量科学文献同样是AI的强项,能够帮助研究者快速抓取相关信息,节省文献调研时间。此外,AI在激发创意、提供多角度解释、挖掘不同领域之间的潜在联系方面也表现出色,帮助写作者跳出固有思维模式,获得新的灵感和见解。在科研写作中,学术叙事的塑造是极其重要的能力,它不仅要求理清事实,更需设计流畅、引人入胜的表达方式,使研究成果被更广泛的读者群体所理解和接受。完全依赖AI完成写作过程,可能使研究者失去这一关键的认知锻炼机会。写作过程中的反思与创新本身就是科学精神的体现,是推动科学不断进步的重要动力。因此,写作不仅仅是科研的后续工作,而是一种深度思考的形式。

人类的原创写作过程促进了思维的条理化和深化,为科学探究注入了灵魂和活力。在大语言模型高速发展的今天,科学界更应珍视和发扬人类作者在写作中的独特作用,合理利用人工智能辅助工具,却不应完全依赖其替代人类思考。唯有如此,科研写作才能保持其作为思维载体和思想表达的本质价值,有助于推动科学知识的创造与传播。人类写作与智能辅助共同发挥优势,将为未来科学探索和学术交流开辟更加广阔的空间。