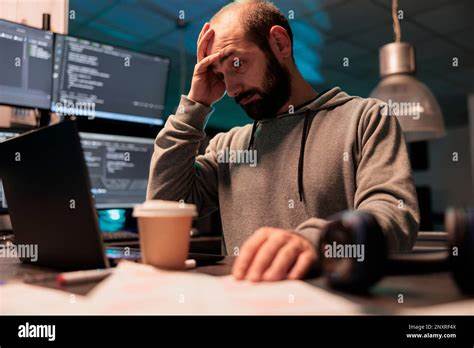

在当今软件开发领域,人工智能辅助编程工具如GitHub Copilot、ChatGPT等迅速普及,这些工具极大地加快了代码生成和项目开发的速度。然而,随着AI技术融入日常编程工作,许多程序员反映,与AI共同工作反而带来了更高的疲劳感和认知负荷,甚至超过了以往纯手工编码时的疲惫程度。这一现象引发了业界广泛关注,也促使我们深入思考这种疲劳感的成因及应对之道。 很多开发者表示,自己曾习惯于长时间沉浸在编码中,能够持续数小时甚至十几个小时不间断地进行编程任务。然而自从引入AI辅助编程后,虽然工作效率有了明显提升,却同时感受到精神上的极度疲惫和心理焦虑,甚至出现了严重的认知过载现象。这一矛盾的现象值得深入分析。

造成这种疲劳的根源主要可以归结为几个方面。首先,AI辅助工具虽然减轻了代码编写的机械劳动,但同时增加了程序员对AI输出内容的审查和理解负担。每段AI生成的代码都需要仔细检查其正确性、性能和安全隐患,这在无形中加重了人的认知负荷。程序员不再是单纯编写代码的执行者,更变成了“审核官”和“决策者”,这种角色转变带来了更高的精神压力。 其次,AI工具带来的“加速效应”使开发节奏快速提速。许多开发者为了跟上或充分利用AI生成的速度,不得不在短时间内接受大量新信息和复杂任务,导致头脑过度紧张和疲惫。

尤其是当项目需求更为复杂,频繁切换上下文时,人的大脑很难持续高效运转,认知资源被迅速消耗。 再次,AI辅助编程改变了人机交互流程。程序员在与AI对话、调整提示语和修改建议代码时,常常需要在不断修正和试错中反复切换思维模式。这种不断切换注意力的过程极易让人感到精神疲惫和焦躁。 此外,心理上的“效率悖论”也是一个重要因素。虽然工具让开发变得更快,但也带来了更高的期待和压力。

程序员往往觉得必须跟上工具节奏,不敢有任何松懈,担心被别人“替代”或落后,这种焦虑感进一步加剧了疲劳感。 面对这些挑战,如何有效应对AI辅助编程带来的疲劳显得尤为关键。首先,合理规划工作时间是缓解疲劳的基本手段。即使AI能帮助快速完成任务,也应避免长时间连续编程,适当安排休息,降低认知负载。休息时可以进行冥想、短暂运动,帮助大脑恢复活力。 其次,提升自身对AI工具的理解和掌控能力非常重要。

通过深入了解AI工作原理和常见错误类型,程序员可以更高效地甄别AI生成代码的优劣,减少不必要的反复试错和认知消耗。培养对AI输出的批判性思维,使自己成为决策和把控全局的主人,而非被动接收者。 同时,优化人机交互方式也能减轻疲劳。如精心设计高效的提示语,减少无谓的反复试验;借助界面和插件工具,将AI反馈整合到熟悉的开发环境中,降低切换成本;通过团队合作分担AI使用带来的工作压力,实现分工协作。 再者,重视心理健康,树立合理的期望尤为重要。面对高速发展的AI技术,接受“不能一蹴而就”的现实,给自己留出学习和适应的缓冲时间。

避免完美主义和过度自我要求,学会适度放松,平衡工作与生活。 技术层面,企业和开发工具提供者应关注用户体验,持续优化AI辅助编程系统。减少低质重复建议,提升生成代码的准确率和相关性,减轻程序员的负担。增加个性化和智能化选项,让开发者可根据自身习惯调整交互节奏和反馈频率,从而更好适应不同认知节奏。 此外,行业和社会也应推动有关AI与人类协作的认知研究和培训。帮助开发者建立科学认知疲劳管理方案,推广合理使用AI的最佳实践,促进技术与人的和谐共生。

只有这样,才能最大程度发挥AI的优势,同时保障程序员的身心健康。 回顾历史,每次生产力工具的革新都会伴随结构性的转变和短期的适应阵痛。正如工业时代机器替代部分体力劳动导致劳动力重新分配,AI时代程序员面临的是认知角色的转型。接受并主动适应这一变革,是克服疲劳、持续成长的唯一出路。 总结而言,AI辅助编程虽带来前所未有的效率提升,却也伴随着认知负荷加重和心理压力增大。程序员需积极调整工作习惯,提升自身能力,优化人机交互,注重心理健康,同时呼吁产业链上下游协同改进。

只有在科技进步与人的内在节奏保持和谐的情况下,AI的真正价值才能被充分释放,程序员才能在智能时代从容自信地面对未来。