近年来,科学界对研究成果能否被重复验证的关注日益增加,被称为“复制危机”的问题在多个学科频频爆发。尤其在生物医学领域,研究成果的有效复制不仅关乎科学理论的完善,还直接影响药物开发和公共健康。近日,一项由巴西科研团队发起的史无前例的复制项目再次震动学界,揭示了该国众多生物医学研究结果难以被成功复制的严峻现实。该项目汇聚了超过五十个研究团队,进行多达数十项实验的重复验证,结果却令人沮丧——少于一半的实验结果获得了成功复制,且成功复制的论文比例仅为百分之二十一。巴西复制项目的成果发布在预印本平台bioRxiv,尚未经过同行评审,然而其规模庞大和针对性的研究方法已引发广泛关注和讨论。 巴西复制项目的独特之处在于并非聚焦某一具体研究领域,而是基于三种在巴西生物医学研究中极为常用的实验技术挑选论文进行复验,包括细胞代谢检测、遗传材料扩增技术以及啮齿类动物迷宫测试。

这种方法有助于覆盖广泛研究,而非局限于热点或高引用的研究成果,体现出项目对科学方法普适性的重视。此举也避免了对学术影响因子的盲目依赖,更加真实地反映普通科研工作中的复制现状。 此次复制项目历时数年,始于2019年,由里约热内卢联邦大学牵头,汇集了巴西境内56个实验室、213位生物医学研究人员。项目在新冠疫情期间爆发,疫情带来的实验室关闭和人员流动限制极大地考验了团队的协同能力。项目协调者普遍形容这种协作如同让多个风格迥异的“车库乐队”在短时间内组成交响乐团,既考验组织能力,也挑战执行力。 在复制实践过程中,团队严格按照选定论文的方法细节展开实验,但在执行过程中仍存在不同的解读和实验条件差异,这也是很多复制尝试难以达到原研究一致结果的重要原因之一。

为了确保复制的科学性和客观性,每个实验由三家不同实验室独立完成,并由独立委员会对复制质量进行评定,确保结果真实反映复制成功与否。 研究人员通过五个具体判定标准来评估复制成功率,包括复制实验中至少一半的试验结果是否在统计学上与原论文方向一致。结果显示,只有21%的实验满足大部分判定标准,远低于科学界理想的复现率,这表明许多被广泛引用的生物医学研究结论存在不稳定性。此外,团队还发现原始论文中所报道的效应值普遍较复制实验估计的高出60%,暗示发表的研究往往存在效应夸大问题。 巴西的这一复制项目成果不仅验证了全球范围内科学复制危机的普遍性,也突显出发展中国家科研体系面临的独特挑战和机遇。科研研发的基础在于可靠的数据和稳定的结论,一旦关键生物医学研究难以复现,便可能导致后续临床试验方向错误、资源浪费,甚至影响患者的生命安全。

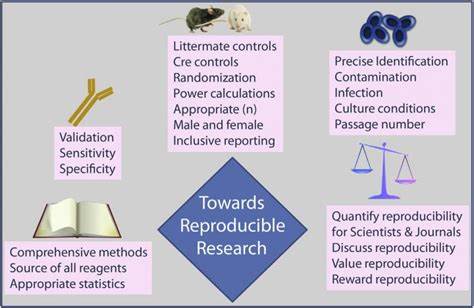

对此,参与项目的学者呼吁加强科研过程中的透明度与规范化,建议从政策上推动巴西科研机构落实实验方法的公开、数据共享以及严格的统计学标准。学界也期待借助该项目积累的复制数据,推动高校教学改革,将科学复现训练融入科研人员培养体系,提高整体研究质量。 这场复制运动还折射出研究文化的深层次问题——学术界普遍对正面、创新、显著的研究成果更感兴趣,而忽视了结果重复性的重要性,导致了一定程度上的发表偏倚。科学出版机构和资助机构亟需调整评价机制,从单纯追求新颖成果转向奖励扎实且可靠的研究。 此外,复制项目过程中出现的实验协议解读差异也表明,现有的研究方法描述仍不够详尽和标准化,急需行业内统一标准的制定。这将有助于减少因方法执行上的个性差异而影响研究结果的一致性。

随着数字技术和开放科学理念的普及,未来促使研究成果可重复性的工具和平台将进一步丰富,如实验过程实时记录系统、原始数据云端共享和自动化分析工具等,都为改进科研复制提供了技术保障。 巴西复制项目的失败固然令人惋惜,但其带来的反思和推动作用同样重要。正如该项目协调人所言,只有面对现实问题,科学界才能从内部发起改革。随着全球科研共同体对复制问题的持续关注,越来越多的实际行动正在展开,从微观的实验设计改进到宏观的科研管理制度革新,这些都标志着科研诚信与质量提升进入了一个新的时代。 生物医学研究作为提升人类健康的重要领域,其科学根基必须稳固。巴西复制项目不仅发出了警钟,也为全球科研人员提供了推动变革的宝贵参考。

未来,在全球合作和多方努力下,科学的“复制危机”终将被纳入历史的篇章,人类对生命的认知将更加严谨与深远。