在现代数字化时代,基础设施管理的复杂性与日俱增。尤其对于一家高速发展的初创公司而言,如何在保证系统稳定运行的同时,实现快速迭代和规模扩展,是一项极具挑战的任务。Statsig,作为一家专注于实验与产品分析的平台,从公司成立之初面对频繁的严重事件(SEVs)和高度依赖单点运维的困境,最终通过采用Pulumi和Argo CD构建起一套现代化的GitOps基础设施,实现了从手动运维到自助式管理的质的飞跃。本文将深入探讨这段成长历程,分析其面临的问题、解决方案及实践经验,旨在为同行业的开发运维团队提供启示。最初,Statsig的基础设施管理完全依赖于单一基础设施工程师Jason的手工操作。他不仅负责Kubernetes配置文件的编写,也承担了Argo CD应用创建和云上资源配置等大量繁琐任务。

每当需要上线新服务或开拓新区域,开发团队都必须等待Jason完成一系列手动操作,流程不仅耗时且容易出错。尤其是在多区域、多环境(如开发、测试、生产)并行部署的情况下,这种模式显得尤为不可持续。配置文件多为手写YAML,缺乏类型校验和自动化验证,频繁出现配置错误。例如,曾因复制粘贴疏漏导致生产环境使用了错误的Redis实例连接,给系统稳定性带来重大隐患。更严重的是,服务之间以及与云资源的依赖关系没有明确的管理和自动化支持,资源的创建和命名无标准化,团队成员间缺乏对整体架构的完整认知,任何凭借用户权限操作的变动都可能带来灾难性后果,甚至曾发生过误删集群的严重事件。面对人力资源紧缺的现实状况,团队迫切需要一套能够降低维护门槛、提升安全与效率的解决方案。

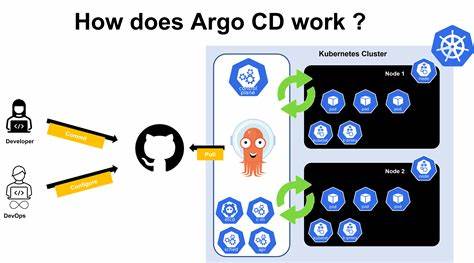

于是他们将目光投向了基础设施即代码(IaC)技术,希望借此实现配置的代码化与自动化。选用Pulumi作为核心IaC工具,是因为它支持使用现代编程语言对基础设施进行声明式描述和动态逻辑编写,这种灵活性远超传统的YAML模板。团队基于Pulumi构建了高度定制化的基础设施框架,将服务、依赖资源和部署环境统筹管理,并绑定到持续集成(CI)流水线中。开发者提交代码后,CI流程自动构建Docker镜像、更新版本标签,并触发Pulumi在OPS仓库执行变更,将基础设施状态与代码仓库保持一致。Pulumi自动生成标准化的Kubernetes部署配置文件后,交由Argo CD持续同步到相应集群中,实现真正的GitOps自动化。该流程从代码提交到最终服务上线实现全链路自动化,无需人工介入手动修改配置或登录云控制台操作,大大提升了部署速度和安全性。

利用Pulumi自定义资源,系统能够为不同部署环境定义隔离的堆栈,各环境之间互不干扰,又能够共享公共模块实现基础配置复用。部署时Pulumi会自动拉取最新的Docker镜像版本,实现精准版本控制,结合Argo CD的持续轮询与Canary升级策略,确保服务平滑滚动发布,快速回滚风险近零。同时,团队设计了一整套开发者体验优化工具。代码Pull Request中,开发者不仅能修改TypeScript编写的基础设施代码自动生成对应Kubernetes资源,更能在PR界面看到变更预览,及时了解此次合并会对云资源带来何种影响。CI的检查流程自动识别资源删除操作,若存在潜在危险会标记警告,辅以Pulumi资源保护标记,强制必要时手动确认,避免误操作。监控和告警系统基于Statsig的Topline Alerts实时捕获基础设施变更失败或异常,直接推送至团队的Slack渠道,确保运维人员能第一时间响应,显著降低SEV的发生频率。

实践表明,Pulumi是这场基础设施现代化转型的基础“技能树”,激活了更多高级能力及自动化可能性。借助它,Statsig开启了全自动区域性滚动发布、服务流量分片和阴影流水线模拟等创新功能,能根据成本指标智能选择计算资源,未来还计划引入多云策略、策略即代码和基于实验的基础设施优化等。此次变革的核心价值在于解放了运营负担,赋能开发团队自助触达底层环境,提升整体交付效率与稳定性。传统的手工部署和修复变成过去,替代以代码驱动、版本控制、自动验证和策略约束的高级运维流程,不仅让系统更可预测,也极大增强了扩展性和复用力。对于希望走向规模化自动化的技术团队而言,Statsig的经验值得借鉴。构建切合业务需求的IaC框架,结合功能强大的GitOps工具,实现持续交付的闭环管理,是提升团队敏捷性的有效路径。

而完善的开发者体验设计和严密的安全防护机制,确保科技与流程的良性协同,保障生产环境的高可用安全。未来,随着基础设施复杂度的上涨和多云混合架构的普及,必将有更多团队拥抱这种基于代码和自动化的运维哲学。Pulumi与Argo CD等工具的结合,不仅提供了灵活且强大的技术基础,更为企业架构持续创新和演进打开了大门。Statsig的实践证明,从SEV频发的传统运维困境到成熟的自助式GitOps体系转型需要勇气和技术投入,但回报是令人欣喜的效率提升和风险降低。技术领导者和开发运维专家应认真思考如何借助类似工具,结合自身业务场景,打造出符合未来发展需求的自动化基础设施体系,确保团队在高速发展的道路上稳步前行。