比特币作为全球首个去中心化的加密货币,自诞生以来赢得了无数投资者的青睐。然而,随着时间推移,数百万比特币因私钥丢失或遗忘而永远无法访问,被认为是永久“丢失”。有趣的是,随着量子计算技术的快速发展,这些失落的数字财富有可能得以恢复,掀起加密货币世界的新一轮波澜。 量子技术的核心优势在于其超强的并行计算能力,能够在短时间内处理海量复杂数据与运算任务。量子计算机利用量子比特(qubit)实现计算的指数级加速,有望破解传统计算机难以攻克的加密算法。当前比特币网络依赖的加密技术主要是椭圆曲线数字签名算法(ECDSA),这是一种基于椭圆曲线离散对数问题的非对称加密机制,其安全性被广泛认为难以被经典计算机攻破。

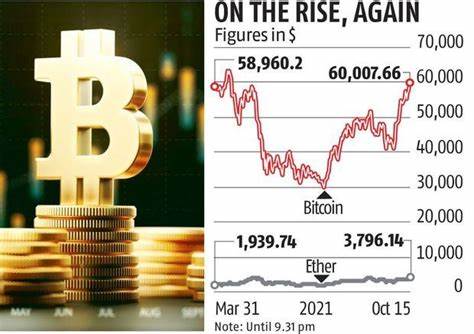

然而,量子计算机搭配著名的Shor算法,有可能快速从公开的公钥信息中推导出对应的私钥,进而控制钱包中蕴藏的比特币资产。 比特币私钥的丢失意味着所有者无法签署交易,资产从此变得不可动用。据保守估计,全球有约230万到370万个比特币因私钥丢失永久冻结,占总量的11%至18%。这部分数字资产虽然名义上依然存在区块链中,但实际上处于不可恢复状态。量子计算的出现,无疑为这些“沉睡”的财富打开了新的可能性。如果强大的量子计算能力能成功破解老旧钱包的ECDSA加密,则可以将这部分比特币重新唤醒,实现财富的回流。

值得注意的是,近期发布的多项量子计算研发进展显示,达到破解比特币目前加密算法所需的量子比特数量仍存在巨大挑战。目前最先进的量子计算机处理能力约为100至1000个量子比特,而破解ECDSA算法可能需要数千万甚至数亿个量子比特方能实现。许多业内专家,包括企业家迈克尔·赛勒(Michael Saylor)均认为目前比特币面临的量子威胁尚未成为现实的风险,仍有足够时间进行防护和技术升级。 比特币网络的设计初衷是去中心化与安全稳定,但技术进步意味着必须面对未来潜在的安全漏洞。在量子威胁面前,比特币社区与开发者正积极投入研究,为网络建立量子抗性方案。量子抗性技术旨在通过引入新型加密协议,替代现有受量子攻击威胁的ECDSA,从而保障比特币网络的长期安全性。

此外,钱包设计也朝着减少公钥暴露和避免地址重复使用的方向发展,以降低潜在的攻击面。 量子计算对比特币最直接的威胁体现在老旧的P2PK(支付到公钥)和重复使用的P2PKH(支付到公钥哈希)地址,这些地址在交易过程中会暴露公钥,一旦量子计算机落地,便极具被攻破风险。相比之下,新型的Taproot和SegWit地址在设计上更加注重隐私安全,降低了公开信息的泄露概率,被认为更具未来量子抵御能力。比特币用户切换至支持这些地址格式的钱包,并且避免地址的重复使用,是保护资产安全的有效手段。 除了技术层面的挑战,量子计算带来的旧钱包“复活”也引发了一系列伦理与经济层面的思考。大量失落的比特币一旦回流市场,可能打破当前供需关系,影响比特币的稀缺属性与价值稳定。

此外,究竟如何合理处理这些归属于长期失主或甚至已故用户的资产,也成为加密社区关注的焦点。一些意见认为可将恢复的比特币销毁,以保护市场稳定;另一些观点则主张合理分配,促进财富再分配与公平。 从个人层面来看,数据安全与私钥管理依然是防范未来风险的根本。用户应养成使用新地址、避免重复使用钱包地址的习惯,同时选择支持量子抗性技术的钱包产品。在未来量子计算相关技术仍处于发展初期时,及时关注社区的安全升级建议并积极跟进,是保障个人数字资产安全的有效途径。 科技的发展无可阻挡,量子计算作为前沿科技的代表,既带来了安全隐患,也孕育了新机遇。

比特币作为数字黄金的地位并未动摇,反而在应对新技术挑战的过程中展现出极强的适应性与生命力。未来,随着量子抗性加密协议的逐步普及与完善,比特币网络有望迎来更加安全和高效的新时代。 综合来看,量子计算机未来有可能破解旧版比特币钱包的加密机制,帮助找回数百万枚被认为“永久丢失”的比特币,为数字货币市场注入新活力。然而,技术攻防的赛跑仍在继续,比特币社区正不遗余力地强化网络安全,推动量子时代的新一代加密技术诞生。与此同时,用户应保持警惕,遵循最新安全实践,确保资产在未来量子冲击中依然稳如磐石。量子计算与比特币的关系,是加密货币未来演进的关键风向,也是一场科技与经济规则重塑的深刻革命。

。