在数字时代,随机数的生成与质控成为信息安全和公平资源分配的核心基础。随机数被广泛应用于密码学、金融交易、模拟仿真和科学研究中,其不可预测性直接影响到系统的安全性和公正性。然而,传统的伪随机数生成器虽然算法公开透明,但其本质上依赖于初始种子的保密性,因而无法做到绝对不可预测。另一方面,现有的量子随机数生成技术虽借助量子力学的本质随机性,但在真实性和安全性方面仍面临提取过程可被篡改的风险。为解决这一困境,科研人员通过非局域量子优势(non-local quantum advantage)开展了一项突破性的研究,成功实现了可追踪且具备公开认证机制的设备无关量子随机数生成协议。 非局域量子优势基于量子纠缠现象,即物理上空间分离的量子系统之间展现出的超越经典限制的相关性。

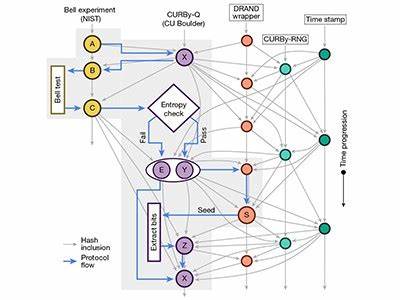

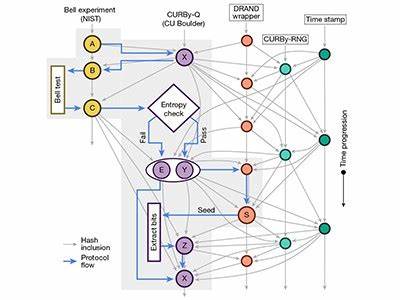

这种非经典关联不仅支持了众多量子信息任务的性能提升,还为设计“设备无关”的随机数生成方法提供了理论基础。在传统方案中,设备的内部结构、操作流程直接影响随机数的质量和信任度,黑盒效应使得使用者无法确认输出的真实性。而基于非局域性,结合Bell不等式的违背检测,用户不需依赖设备的内部细节,就可以确认所获得随机数的不可预测性和真实性,从根本上杜绝了设备假冒或篡改的可能。 最新的研究团队采用了一种创新的随机数提取协议,通过量子纠缠态产生高度不可预测的非局域相关数据,配合分布式交织哈希链结构实现全程加密追踪和验证。该协议不仅能实时生成高质量的随机比特流,还能公开验证每一脉冲随机数的来源与完整性,极大增强了生成过程的透明度和安全性。这种机制为构建公共随机数信标提供了坚实的技术保障,开创了真正可公开追踪和认证的量子随机数服务。

这一随机数信标自上线40天以来,成功率高达99.7%,每次成功操作均输出512比特的高质量随机数,其统计特性在误差限内被严谨证明为近乎理想的均匀分布。如此性能不仅满足了密码学和安全通信对高强度随机数的需求,更为金融、公证、抽奖和科研领域的公平性提供了可信赖的技术支持。更重要的是,基于量子非局域性的优势,该信标在根本上超越了任何传统经典随机数生成方案,确保其输出结果无可被预知,这在当前全球对量子安全怀抱巨大期待的背景下,具备深远的战略价值。 核心技术的成功离不开量子物理、计算机科学与密码学的跨学科融合。设备无关的方法依赖于Bell测试的严格实现,使用高效率的超导纳米光子探测器捕获纠缠态光子的统计信息,实时反馈至随机数提取模块。分布式系统采用加密哈希链实现对随机数生成每一步骤的数字签名,确保任何修改行为都能被即时发现和追溯。

无论是硬件故障还是恶意攻击,都难以绕过此安全壁垒。这种开放透明的设计理念,不仅提升了公众对量子随机数技术的信任度,也为相关法规和标准制定提供了实践示范。 此外,团队还将与全球各地的研究机构和产业合作伙伴共同推动这项技术落地,支持公开数据与代码的共享,激发全球社会对可信量子随机数研发的关注与支持。随机数的可追踪和公开验证,是迈向量子网络安全时代的关键一步。未来,伴随量子计算能力的增强和量子通信网络的铺展,基于非局域量子优势的可追踪随机数技术有望成为底层基础设施中的不可或缺部分,为金融科技、云计算、区块链和物联网安全等多个领域设立全新安全标杆。 总的来说,非局域量子优势驱动的可追踪随机数生成技术,标志着数字随机性保障进入了一个全新的、更为透明和高度信任的阶段。

借助最前沿的量子物理原理与创新算法的结合,人类在打造可靠和不可破坏的随机数源上取得了前所未有的突破,开辟了通往量子安全时代的光明路径。未来,我们期待这项技术能广泛应用于推动数字世界安全架构的全面升级,守护我们信息社会的核心资产,助力更多领域实现公平、公正和可信赖的随机性支持。