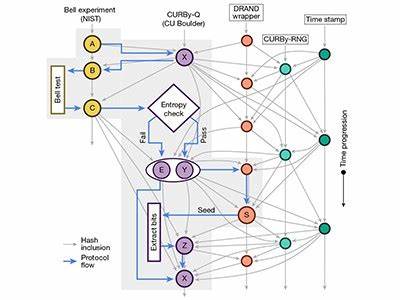

随着信息时代的不断演进,数字安全和加密通信的重要性日益凸显,而随机数作为密码学和安全协议中的核心要素,其质量直接影响着信息系统的安全性。传统的伪随机数生成器(PRNG)虽然算法步骤可审计,却无法彻底保证生成结果的不可预测性,尤其是在面临现代计算能力不断提升的背景下,更加凸显出安全隐患。因此,寻找真正不可预测且可被验证的随机数生成机制成为科研领域和工业界亟待攻克的难题。近年来,基于量子力学原理的随机数生成技术凭借其天然的不可预知性和物理不可克隆特性,成为研究热点,其中,利用非局域量子关联(non-local quantum correlations)实现的可追溯随机数生成协议更是在安全性与可验证性方面带来了革命性的突破。非本地量子优势在此背景下提供了强大的理论基础和实验支持,通过纠缠态的量子系统,协议能从根本上保证随机结果的不可预测性,同时结合分布式交织哈希链技术(distributed intertwined hash chains),实现对随机数生成过程的全面追踪与验证,使随机数不仅是真正随机的,同时是公开透明且可追溯的。该协议有效融合了设备无关量子随机数生成的安全优势与密码学的透明审计机制,彻底避免了传统量子随机数生成过程中的潜在篡改风险。

实验方面,该技术已经应用于“量子随机数灯塔”项目,通过长达40天的连续运行,成功地完成了超过7400次生成请求,显示出高达99.7%的稳定成功率。每次生成提供512位可追溯且经过严密统计认证的均匀随机比特,且误差界限严格控制在2的负64次方乘以实际成功概率的范围内。这不仅为数字安全提供了坚实保障,也极大推动了公用随机数服务的发展。相比于经典随机数生成方式,基于非本地量子优势的技术充分利用了量子纠缠带来的本质随机性,从根本上杜绝了外部预测和操控的可能性,为密码学提供了无可比拟的创新方案。另外,分布式交织哈希链的引入,实现了对生成流程的全程加密记录和接口验证,极大提升了透明度及防篡改能力,支撑起未来可公开验证和实时追踪的公共随机数服务体系。这些设计突破不仅彻底解决了传统设备依赖和信任假设的限制,也为跨区域、多节点网络环境中的随机数共享和协作开辟了新路径。

量子随机数生成的核心优势还体现在其独特的设备无关认证机制,通过违反贝尔不等式(Bell inequalities)获得不可复制且独立的随机性证明,确保生成的每一位随机数都源自真正无法预先确定的量子测量结果。该机制能够有效抵御量子或经典侧信道攻击,显著提升信息保密级别,满足金融交易、电子票据、物联网安全等领域的高强度随机需求。除此之外,科研团队还公开了全部实验数据与验证代码,使学术社区与产业界均可直接参与审查和复现过程,强化了量子随机数生成的公信力和推广应用潜力。基于该技术的量子随机数信标(quantum randomness beacon)不仅为科研提供了宝贵工具,更是面向未来分布式密码服务、区块链共识机制及智能合约中不可或缺的诚信基础设施。未来,随着量子信息科学的高速发展和相关硬件性能的不断提升,非本地量子优势驱动的随机数生成技术将在更广泛的领域实现商业化和产业化。可能的应用场景涵盖隐私保护计算、多方安全协作、量子云计算认证甚至量子网络中的信任构建。

通过结合前沿的量子通信技术和分布式存储体系,能够实现跨越国家和组织的随机数公开共享与透明证明,极大增强全球数字生态系统的信任与稳定。总之,非本地量子优势提供的可追溯随机数生成方式是信息时代解决数字信任危机的关键突破之一。它不仅突破了传统随机数的不可验证桎梏,更通过量子纠缠和密码学工具的深度融合,呈现出强大且高效的随机性保障能力。随着相关实验进一步完善与标准制定,这一技术必将推动数字安全生态迈向更高层次,助力建设更公平、安全和可信的数字社会。公众可访问相关平台,实时查询随机数生成记录,确保信息透明和审计可信,为各类应用提供坚实的基础保障。未来,随着新兴量子硬件和算法的加入,随机数生成的效率和安全性还将持续跃升,为我们带来更多前所未有的创新机遇与应用可能。

。