在信息化高速发展的时代背景下,互联网已成为人们生活和工作的重要组成部分。然而,随着数据量的剧增,网络安全风险也不断加剧。近日,一则震惊全球的消息引爆网络安全界:超过十六亿条苹果、Facebook、谷歌等知名平台的用户密码被泄露,成为史上最大规模的数据泄露事件。此次泄漏不仅涉及数量惊人的数据,更涵盖了大量当前仍在使用的真实账户,安全隐患极其严重。知名网络安全研究团队在与Cybernews合作的调查中,由专家Vilius Petkauskas领导的团队历时数月,梳理和分析了近三十个相关数据集,每个数据集均包含数千万至数十亿条记录。令人担忧的是,这些密码并非来自以往公开的泄露资源或旧数据,而是全新被捕获、未经曝光的账户凭证。

这种规模空前的数据集数量和质量,堪称网络犯罪分子进行大规模账户攻击的“理想武器”。这些记录不仅包括电子邮箱地址、用户名和密码,还涵盖多个热门国际平台的登录信息,如Apple、Google、Facebook、GitHub、Telegram,甚至部分政府系统的访问数据。数据呈现出井然有序的格式,明确标注登录平台网址,方便黑客将其快速导入自动化攻击工具,提升攻击效率。网络安全专家警告称,这样的结构化数据极易被用于实施密码填充攻击、钓鱼诈骗等大规模网络犯罪,攻击者只需稍加调整便能批量入侵用户账户。数据诱发的安全风险不仅局限于个人隐私丧失,更可能导致企业机密信息外泄、重要账户被远程控制,进而引发连锁反应。黑客获取的部分数据甚至包括开发者门户的登录凭据、VPN账号以及企业级访问权限,这意味着相关企业面临严峻的内外部安全威胁。

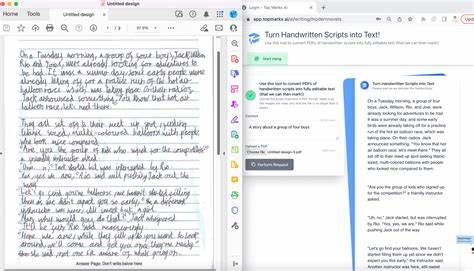

对这起泄露事件的调查表明,数据并非被动泄露,而极有可能是通过高效恶意软件,如信息窃取类木马程序,主动攻击并捕获。这些工具能够深入用户设备和服务器,悄无声息地搜集登录信息,随后经过精心整理形成具有市场交易价值的数据包。Keeper Security联合创始人兼CEO Darren Guccione指出,此次“密码泄漏事件”为企业敲响了安全警钟。许多公司在云服务配置中出现失误,未对存储密码和敏感数据的云端存储空间加以严格管控,导致数据无意暴露于公共互联网。Guccione强调,依然存在大量企业因多人分散协作的管理难题,将敏感信息错误地置于共享驱动器或者未加保护的日志文件中,造成数据外泄。此次事件仅代表冰山一角,未来类似风险将可能持续扩大。

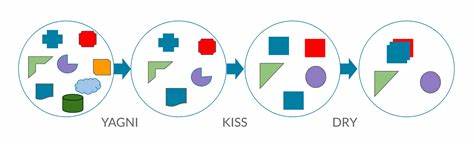

面对如此规模和复杂度的泄露事件,用户与企业应积极采取有效的防范措施。首先,个人用户务必及时更改相关账户密码,避免重复使用密码,并启用多因素认证以增加账户安全层级。其次,企业则需加快完善信息安全制度,加强对云服务器的访问控制,定期进行安全审计,及时发现和修补安全漏洞。采用先进的入侵检测系统,以及加强对员工的安全意识培训同样重要,以防止通过社会工程学进行的攻击。此外,技术层面的防护技术不可忽视,比如应用密码管理工具帮助合理生成和储存强密码,利用加密技术保护敏感信息,也可以通过人工智能辅助监测异常登录行为,提前预警潜在攻击。政府及网络安全监管部门需进一步加强政策制定和执法力度,推动企业履行信息安全责任,促进全行业构建更加安全健康的互联网环境。

同时,研发机构需加大对网络安全技术的投入,研究防护机制,提高整体防御能力。十六亿条密码泄露事件不仅揭示了网络安全依旧存在的巨大漏洞,也揭示了数字时代人们对信息资产保护的迫切需求。正如安全专家所言,网络安全是一场持续的“军备竞赛”,只有不断完善防御策略,强化安全意识,才能应对日益复杂的威胁。展望未来,随着技术进步与安全防护手段的革新,网络环境有望变得日趋安全。然而,个人和企业都必须保持高度警惕,积极主动地保护自身数字资产。唯有齐心协力,才能在信息时代构筑更加稳固的安全屏障,保障个人隐私和社会公共利益不受侵害。

对广大网民而言,通过了解泄露事件的严重性和潜在风险,养成良好的网络安全习惯,是抵御未来威胁的关键。定期更新密码、谨慎处理个人信息、保持安全软件的最新状态,都是每位互联网用户必不可少的自我保护手段。正视和应对类似的大规模数据泄露事故,将推动全球数字生态朝着更加安全、可靠的方向迈进。我们期待未来的网络空间不再充斥着恐慌与危机,而是成为科技与生活和谐共存的美好场所。