时间,是我们每个人都无法逃避也无法增加的宝贵资源。无论是事业成功的精英运动员,还是忙碌照料家庭的职场父母,时间的分配与利用都决定了生活的质量与目标的实现。尽管我们每天都有相同的24小时,但不同的人对“理想一天”的期待却大相径庭。本文围绕时间的理解及管理,从多个角度探讨如何科学规划时间,让生活变得更高效、更有意义。 理想一天的构建并非完美的幻想,而是基于个人目标和现实状况的合理安排。有人期望自己每天都能完全按照计划行事,也有人认为随机应变更适合当前的生活节奏。

无论是哪种态度,认清“理想”并非“一成不变”,而是会随着周、月、年甚至人生阶段的变化而调整,是我们有效掌控时间的第一步。设想两种典型的日程安排:一种是固定的8小时工作,之后安排一小时健身及晚餐,剩余时间用来放松;另一种则牺牲一小时休息时间多工作一小时。哪种方案更优?答案根本不止是时间的长短,而是取决于个人对工作效率、身体健康及精神状态的综合考量。真正的“理想”是基于自我感受与目标的动态平衡。 人类大脑在感知和衡量时间方面其实并不完美。举例来说,想象你做财务预算却不知道自己到底花了多少钱,无法准确监控开销,久而久之长期目标如购房变得模糊不清,计划也难以制定。

时间的管理同理,缺乏清晰的时间“账本”,我们很容易陷入无意识的浪费状态,比如刷社交媒体,拖延任务,甚至失去对生活节奏的把控。 对于时间的认知需要有像理财一样的清晰记录和自我监督。现代科技恰恰在这方面给了我们支持。通过各种应用,用户能够直观地看到自己在不同活动中投入的时间,类似于财务报表般的时间清单。这种看得见的数据帮助我们识别时间的浪费点,重新调整优先级,从而促进长期目标的实现。比如,适度减少每日刷屏时间,增加运动和陪伴家人的时光,可以逐步积累成几年的巨大提升。

现代社会的很多成功产品都巧妙地利用了数据可视化来增强用户对个人时间的感知。Spotify的年度回顾(Wrapped)让用户发现自己听音乐的真实模式,间接激励他们调整音乐偏好或尝试新的艺术家。苹果的屏幕使用时间功能,则直观展示我们花在手机上的具体分布,许多人因此改变应用使用习惯甚至卸载浪费时间的软件。Strava帮助跑步爱好者量化锻炼成果,激发持续训练的动力。Snapchat的回忆功能,将过往时光具象化成照片和短视频,强化时间流逝的真实感和个人成长的反思。以上案例共同体现出,量化时间并进行反思,能够帮助我们更好地理解自己的生活轨迹和价值取向。

拥有时间数据后,关键在于如何利用这些信息展开真正的反思和调整。仅仅知道自己做了什么是不够的,更重要的是结合成果感受分析时间的价值。如果一天下来,虽然工作时间长,但由于精神疲惫和效率低下,完成任务的质量不高,那么牺牲其他活动的这段时间其实并不划算。理想的时间管理是效率与效益的最佳结合,既尊重工作成果,也珍惜个人精神和家庭生活的平衡。 而在这一过程中,内心的感受是不可忽视的重要因素。时间的投入如果让人焦虑、疲惫甚至迷失,显然不是理想状态。

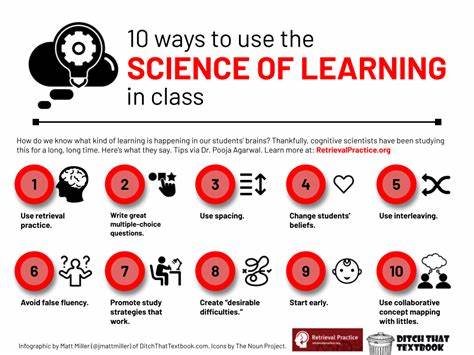

相反,投入的时间能带来满足感、自我成长、归属感和健康,这样的时间才是真正有价值的。这意味着时间管理不仅是一门科学,更是一门涉及心理和情感的艺术。我们需要时刻问自己:我现在所做的事情是否带来了积极的回报?我的时间是否用在了真正重要的地方? 目前市面上虽然有大量的时间管理、任务规划应用,比如Trello、谷歌日历、Apple提醒事项、Sunsama、Things 3和Fantastical等,但它们更多侧重于提升效率和生产力,而非全面的生活反思。高效完成更多任务固然重要,但人类生活的完整性远不止于此。时间管理应涵盖工作、社交、家庭、健康和兴趣等多个维度的平衡。深度的时间反思和管理,需要打破单纯追求效率的思维,注重内心感受和长远目标的结合。

理想的时间管理方式应当渗透到日常生活的方方面面,成为我们自然而然的习惯。反思不应只是每年一次的年终总结,而是持续的过程。每天吸收新的信息,评估时间使用的成效,随时作出调整,这样才能保证时间的投入真正带来预期的改变和成长。 展望未来,人工智能和大数据技术将进一步提升我们的时间认知能力,自动帮我们追踪和分析时间使用情况,甚至提供个性化建议。但最终决定权依旧在于我们自己。拥有更多自由时间的同时,我们选择如何使用这些时光,将决定我们的人生走向。

是沉迷于无尽的社交媒体、电视剧,还是通过学习、锻炼和陪伴亲人,让生活更加丰富有意义?这不仅是时间管理的问题,更是人生选择的关键。 综上所述,时间管理不是简单的计划和执行,也不仅是提高工作效率的工具。它需要我们拥有清晰的时间认知,结合自身需求不断反思和调整,将时间作为生命的财富科学、智慧地掌控。只有如此,我们才能搭建属于自己的理想一天,铺垫通往精彩人生的每一步,使时间真正成为助力我们实现梦想的力量。让我们从此刻开始,珍惜并善用每一分每一秒,开启高效而充实的人生旅程。