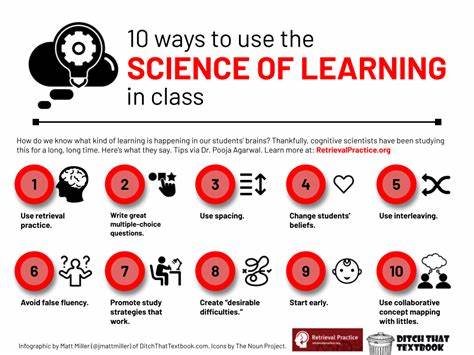

学习科学作为一门跨学科领域,融合了认知心理学、神经科学、教育学与设计学的研究成果,为教学实践提供了科学依据和方向指引。然而,尽管其研究已获得大量实证支持,仍然面临着部分教育工作者和公众的质疑与误解。理解学习科学的真正内涵,摒弃片面与偏见,对于提升教学质量、促进学生全面发展具有深远意义。 所谓学习科学,并非单一、统一的教条,而是一个动态演进中的知识体系。它没有绝对固定的法则,更像是给教学实践提供概率性建议和指导。通过长时间的研究积累,学习科学强调了认知负荷管理、回忆练习、范例讲解、间隔学习以及针对初学者提供明确指导等方法在提升学生学习效果中的重要地位。

这样的教学策略并非凭空臆想,而是基于反复验证和实证数据支持的有效方法。 教育实践中,许多教师早期并未接受系统的学习科学培训,教学多依赖经验和直觉。正因如此,许多人陷入了教学方法的混乱与低效。引入基于证据的教学理念,能帮助教师从感性转向理性,更好地理解学习过程,进而设计更有效的教学方案。例如通过回忆练习提升记忆固化、利用范例减少学生不必要的解决问题负担,以及通过分散学习时间实现知识的稳固内化,都极大促进了学生的认知发展。 尽管学习科学的研究成果翔实可靠,但批评声音也一直存在。

有观点指责学习科学为“教条式思维”或“政府强加的意识形态”,这种看法忽略了学习科学的科学本质:持续质疑、修正和完善。其核心特点并非僵化,而是开放和动态调整。真正的科学方法强调证据的反复验证,而非盲目接受或排斥。 另一方面,有人担心基于学习科学的教学会削弱教师的自主性,限制其创造性发挥。但这种担忧忽略了专业领域中基于证据的实践是提升职业水平的标志。像医学、航空、工程等高风险领域,人员遵循科学规范并保持职业判断力,这并非丧失自由,而是责任与专业性的体现。

教师依然可以并且必须根据具体教学情境灵活调整策略,科学教学理论并不排除个性化,而是反对无依据的随意教学。 学习科学强调知识的积累与牢固记忆,这一点常被误解为机械死记硬背。然而,知识正是批判性思维和创造力的基础,只有建立在坚实的知识网络之上,学生才能进行有效的推理和创新。认知科学研究表明,长时记忆中的知识存储是高阶思维的前提。因此,学习科学并非否定理解与创造,而是关切掌握扎实知识的重要性。 在教学方法的“学生中心化”和“包容性”层面,学习科学同样提供了启示。

很多怀疑论者声称科学教学忽视个体差异和多样性,然而事实恰恰相反。学习科学注重根据学生的认知结构设计适合的教学,关注让所有学生接触到强有力的知识内容。这样的教育公平观念远超简单的情感关怀,是让每一位学生获得成长机会的坚实保障。 此外,有观点指责学习科学忽视教学环境和文化背景,实际上,学习科学者不断探索不同情境下教学策略的适用性及调整方法。普遍认同的原则,例如认知负荷理论和回忆练习,在各种教学环境中都具有广泛适用性,尽管具体实施形式会随环境改变。艺术和体育等学科亦依赖明确示范、重复训练和具体反馈,这些正是科学教学的体现。

创造力并非毫无规则,而是在结构和约束中孕育。 将学习科学贴上“新自由主义意识形态”的标签,是一种意识形态化的偏见,阻碍了以学生学习成果为导向的理性讨论。科学教学的核心始终是关注数据和证据,而非政治口号。正如医学依靠科学治疗疾病,教育也必须基于实证结果决定教学内容和方法。 最令人担忧的是,抵制学习科学实际上可能加剧教育不平等。贫困或弱势学生缺乏足够的生活文化资本,更依赖系统化、明确的教学方法以避免教学陷阱。

美国密西西比州实施基于学习科学的阅读教学改革,显著提升了学生的识字水平,尤其是弱势群体的学习成果得到极大改善,充分证明科学教学能缩小教育差距。 理解学习科学需要超越情感和意识形态,回归事实和数据。教师角色不是随心所欲的艺术家,而是基于最佳证据、不断反思并灵活应用的专业人士。教学不是简单的直觉行为,而是建立在认知科学基础上的严谨设计。尊重学习科学,就是尊重学生的成长权利,支持教师的发展和教育事业的进步。 总结来看,学习科学作为对教学和学习本质的深刻洞察,提供了有效提升教学的工具和思路。

摒弃无根据的怀疑,拥抱不断发展的科学证据,教育才能真正实现公平与卓越。未来的教育改革应以事实为依据,促进教师专业成长,保障每一个孩子拥有成功学习的机会,从而推动社会整体进步。