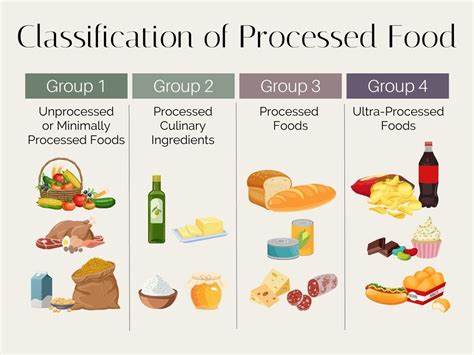

在现代社会,数字内容的丰富性和便利性极大地改变了我们的信息获取方式。与之相伴随的是一种被称为“超加工内容”的新现象,其本质类似于饮食领域中被广泛关注的“超加工食品”。超加工内容通过精心设计的算法和内容组合,刺激人们的注意力机制,形成对信息的过度依赖甚至成瘾。探讨和理解这一现象对现代生活的重要意义以及应对策略,成为当前数字时代不可忽视的议题。 超加工食品一词最早在2009年提出,用以描述那些经过深度加工、成分高度拆解并重新组合的食品产品。其特点是口感极度诱人,却往往对健康产生负面影响。

出于对这一概念的启发,数字媒体中的内容现象被类比为“超加工内容”,即通过复杂的数据采集和算法推荐,将原始信息拆解并再组合,生成极具吸引力、易于消费且令人难以抗拒的内容产品。 从历史的角度来看,人类对信息的获取经历了漫长的演变。早期的文字和书籍被视为“未加工”的信息,因其呈现方式简单直接且相对容易产生深度思考。人们普遍不会担忧过度阅读书籍会带来负面影响,因为这种方式更多地促进认知的发展和精神的成长。进入二十世纪,广播和电视作为“中度加工”的信息载体出现,其内容更加多样和易于消费,但也开始引发人们对过度暴露媒介的关注。 二十一世纪互联网特别是社交媒体的崛起,使得信息的复杂性和加工程度达到了前所未有的高度。

借助精密的推荐算法,社交平台能够从庞大的用户生成内容中挖掘高度“加工”的信息片段,再组合成极具吸引力的短视频、图片、文字甚至混合内容。这种内容结构极大地刺激了人脑的即时满足感和情感反馈机制,形成了难以打破的注意力粘性,进而导致信息消费的过度和注意力分散。 将超加工食品与超加工内容进行对比的意义,不仅在于揭示其对健康的隐患,更重要的是帮助人们重新审视与数字内容的关系。像超加工食品一样,超加工内容虽然美味且易于获取,却往往缺乏深度和营养,长期依赖可能带来注意力缺失、认知疲劳等问题。面对这种现象,个体需要建立信息“饮食”的意识,主动选择那些未加工或低加工的信息形式,如深度阅读、长篇文字作品或有价值的学术内容,以平衡信息摄入的质量与数量。 此外,群体层面和社会政策的介入同样至关重要。

当前,许多环境因素促使人们更倾向于选择快捷、刺激的信息消费方式,尤其是年轻一代。为了改变这种现状,除了个人意志力的培养,更需要营造支持健康信息生态的社会环境,比如鼓励数字内容平台优化推荐机制、提升优质内容的可见度,以及通过政策推动营造数字健康文化。例如,类似于部分国家在食品零售环境中推广健康饮食的举措,数字内容领域也可以探索“健康内容购物车”、“信息排放标准”等创新思路。 不可忽视的是,科技本身并非“恶”,而是其运用方式和商业模型决定了内容的性质。广告收入驱动的算法优化往往偏向传播那些有较高粘性和传播力的超加工内容,忽略了内容本身的质量和受众的长期利益。对这个现象的认知和批判,有助于推动技术伦理的发展,促使行业朝着更可持续、健康的方向进化。

在个人实践层面,借鉴数字极简主义的理念,即以有意识的方式管理信息摄入,可以帮助摆脱数字消费的陷阱。通过设定使用屏幕的时间限制、选择专注于高质量且有深度的内容、减少社交媒体的参与度,个体能够逐步恢复对注意力的掌控,提升工作和生活的专注效率,同时减轻心理负担。 同时,教育系统也应扮演重要角色。信息识别与批判能力教育是抵御超加工内容诱惑的关键。年轻人通过学习如何辨别信息的质量、理解背后的算法机制,能够更理智地管理自己的信息消费行为,培养良好的数字媒介使用习惯,成为信息时代的积极参与者而非被动消费者。 总的来说,超加工内容的兴起并非偶然,而是科技发展、商业动力与人类心理机制交织的产物。

对其保持警惕,理智应对,乃至主动转变信息消费结构,是保护当代人心理健康和认知质量的必要途径。正如我们不会因为食品工业的发展而放弃健康饮食的追求,同样应对数字内容的摄入精挑细选,拥抱更健康、更有价值的信息生态。 未来,随着技术的不断演进,人类如何在便捷与深度之间找到平衡,建立起信息消费的新范式,将成为影响社会整体发展与个体福祉的关键课题。只有当“数字饮食”观念深入人心,超加工内容的危害被有效控制,数字时代的信息世界才能真正成为促进智力成长和生活幸福的乐土。